抗美援朝对于志愿军的压力是非常大的,毕竟美国号称当时世界上的第一大军事强国,武器装备是志愿军无法比拟的,而且我们的敌人可不单单是美国,而是一美国为首的10国联军,这想想都让人头皮发麻,但是毛主席秉持着“打得一拳开,免得十拳来”的理念,硬是出兵朝鲜,虽然志愿军伤亡比较大,但是再次证明了毛主席“一切帝国主义都是纸老虎”的论断,正如毛主席所说,武器装备只是战争胜利的一个要素,而真正决定战争胜负的是人。

事实也是如此,抗美援朝中的上甘岭战役和长津湖战役就证明了这一点,用有钢铁意志的志愿军是不可战胜的,10国联军照样被打得落花流水,最近的电影《长津湖》上映,引起了很大反响,大家都重温了抗美援朝的历史,其实除了这两场经典战役之外,抗美援朝中还有一场歼灭战,简直可以说就行神话一般,成了战争史上的一个经典战例,这一战就是奇袭白虎团。

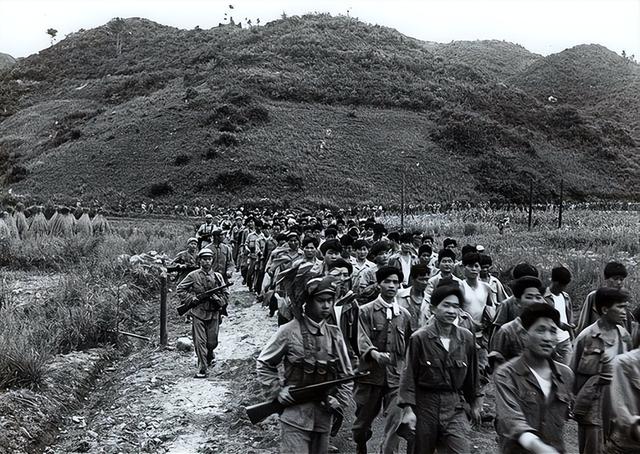

1953年6月中旬,就在朝鲜战场停战协议即将达成的时候,南朝鲜李承晚不淡定了,他想要破坏这次停战协定,所以集结兵力执意北上,为了保护我方利益,志愿军司令部决定对金城以南地区发起夏季反击战的第三次进攻,而志愿军第68军第203师奉命执行此次打击南朝鲜军首都师第一团(即“白虎团”)的作战任务,预期目的是“军事上打痛敌人,政治上迫使敌人早日回到谈判桌前”。接到作战命令之后,为了确保战斗万无一失,师首长多次召开了会议研究作战方案,还带人进行了实地考察。

最核心的是这次战斗应该用什么样的战法,对此大部分同志觉得要稳扎稳打,但是经过详细讨论,大家觉得这种战法看似稳妥,但是很可能让敌人逃跑,达不到预期目的,如果采用传统的 “扒皮战术”,敌人会趁我军固守阵地的时机,对我军阵地实施炮火袭击和空袭,必定伤亡惨重。经过一番详细研究,结合此次战役的目标,最终大家一致达成共识,决定采取攻坚与穿插相结合、连续突破的战法,一鼓作气歼灭当面之敌,这个战法必须在炮兵等的支持下实施,整个师编成三个小队进攻,第一梯队负责打开敌第一线阵地缺口,第二梯队专攻纵深主阵地,第三梯队担负巩固阵地、扩大战果和打敌反扑任务。连续突破,指的是第二梯队在第一梯队还没有攻占主阵地时,就要立即发起战斗,不给敌人喘息时间,拦腰截断首尾之敌。

当时南朝鲜的白虎团已经在阵地苦心经营一年多,防御阵地挖了大量坑道,甚至都修了坚固的水泥工事,阵地的前方还布置了铁丝网,地雷,纵深有几十米,而且还辅助以火力配备,可以说是相当强悍的防御,要想突破就必须找到突破口,为了解决这个难题,首长和参谋人员反复研究,最终有了两个方案,一个是把突破口选择在“白虎团”侧翼的外也洞以南。虽说这里防御薄弱,但是对我军火力展开很不利,另一种是将突破口放在直木洞至栗洞这个正面,但是这里突击队难以接近。

面对这样的情况,大家集思广益,最终把突破口定在了直木洞至栗洞的正面。虽说这里防御严密,但是有火力支撑就不是大问题,后来证明这个选择也是正确的,于是首长决定由第607团侦察排组建一个精干的“化装袭击班”,他们的目的是化妆渗透进入二青洞,发动突然袭击直取“白虎团”团部,从而捣毁敌指挥机关、打乱敌防御部署,为主力部队全歼守敌创造有利条件。

对于这个事情首长都比较重视,而且政委苏克亲自给战士们打起鼓舞,可以说将士气提到了最高,极大的增强了胜利的信念,这个“化袭班”在杨育才同志指挥下穿过了重重关卡和障碍,他们来到了白虎团团部二青洞附近,这时突然传来车辆轰鸣的声音,原来是首都师机甲团增援“白虎团”一线部队的二营车队,这是敌人集结的区域,杨育才见这阵势,果断下令:两人打一辆车,趁敌人混乱冲过公路,到公路对面的白杨树下集合。

就这样他们一路冲锋,乘乱冲到了公路对面,随即杨育才当机立断,将整个“化袭班”立马划分战斗编组。共编成了4个战斗小组,每组3人,1组负责迅速隐蔽地接近敌警卫排,突然开火,歼灭该敌,以保障其他3个组的战斗行动。2组负责打敌团部东北角的炮兵指挥室,并支援3组战斗。3组负责歼灭“白虎团”团部作战室内之敌。4组负责歼灭混乱之敌和摧毁敌汽车,然后支援2、3组战斗。就这样 ,他们在14分钟内就将白虎团的首脑机关全部打掉了,敌人一下子陷入了极度混乱状态,为正面进攻白虎团创造了有利条件。

这次奇袭发挥特种作战力量精确性、低伤亡、快节奏、小战术大战略特性,起到了四两拨千斤的效果,以最小的代价取得了最大的战果,可以说是人类军事史上少有的经典战例之一,而这些情节和抗日神剧何其相似,但它是战场真实发生的,所以很多战场的真实事例,可能比抗战神剧还要神。