在这个“浅蓝色”被赋予深刻寓意的故事中,我们看到了生活的两面性。一件羽绒服、一种颜色,竟然能折射出如此巨大的社会差异和情感张力,这并不是偶然。在那个浅蓝色的羽绒服背后,隐藏着一个家庭的期待、一个孩子的妥协,以及一位母亲无声的焦虑。而这种看似微不足道的小事,却在不经意间戳中了许多人的心窝,让人不得不深思:这究竟是一个家庭的困境,还是一个社会的缩影?

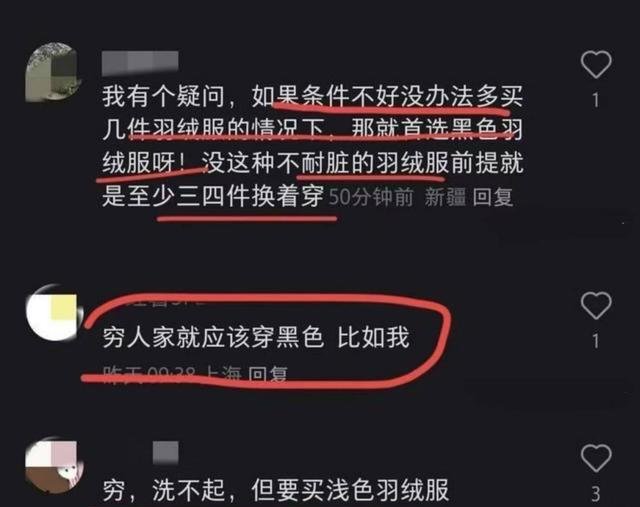

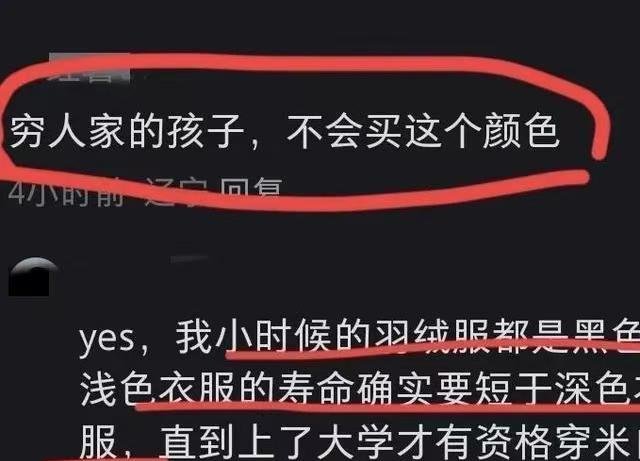

贫穷的压力,就像浅蓝色上的污渍,难以掩盖,却也让人无可奈何。当那位母亲在社交平台上晒出这件羽绒服时,她的配文简单直接,却承载着无尽的无奈:“穷人家的孩子专气妈!”这句话听起来像是调侃,但字里行间却透露出一种无声的心酸。其实,这不仅仅是一个孩子的选择问题,而是一个“穷”和“自由”之间的矛盾。对于贫困家庭来说,经济条件限制了他们的选择权,一件衣服的颜色,都需要经过层层权衡才能决定。

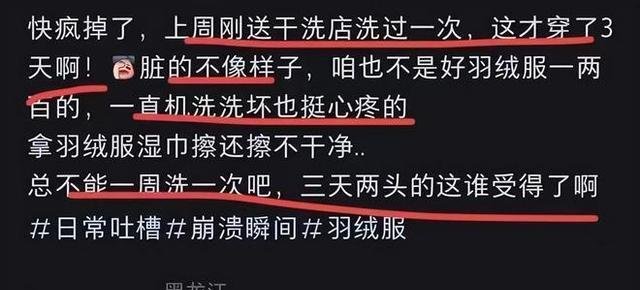

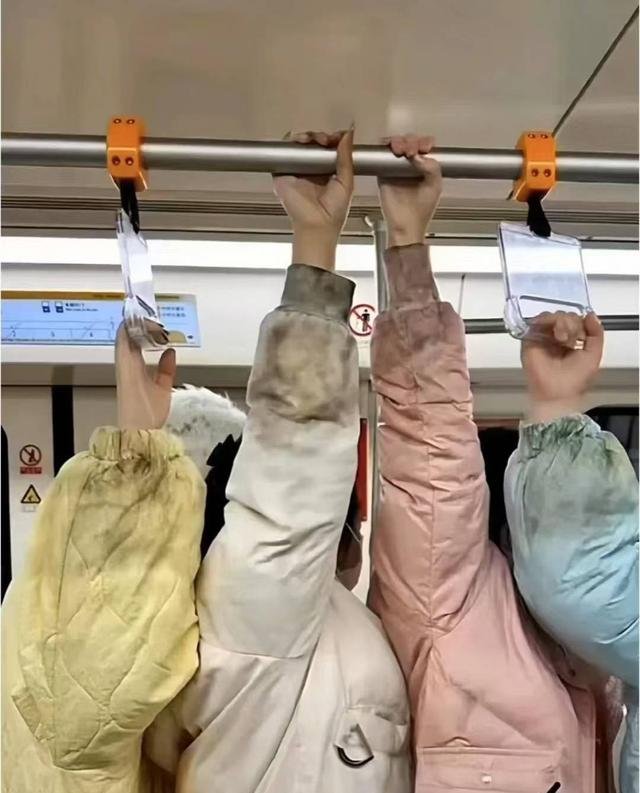

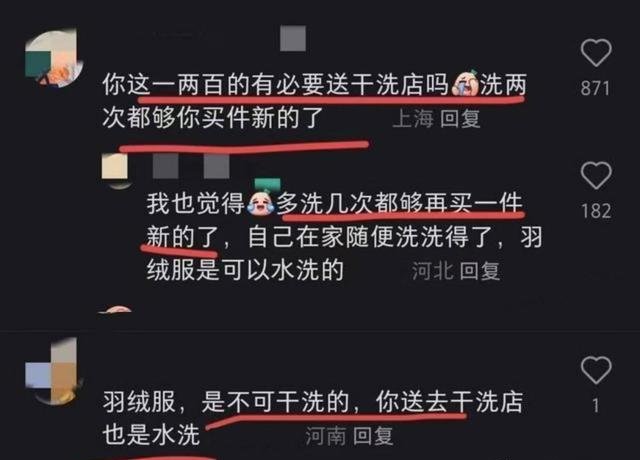

你有没有想过,为什么浅色衣服会成为“奢侈品”?对于许多经济条件宽裕的家庭来说,浅蓝色只是一个普通的选择,甚至是孩子们衣柜里的常客。脏了,可以送去干洗;不喜欢了,可以换新的;甚至穿坏了,也不过是丢弃罢了。对于那些经济拮据的家庭来说,浅蓝色却意味着不便、麻烦,甚至是一种经济负担。它容易脏,清洗费时费力;它不耐穿,稍有污渍就难以遮掩。于是,在这些家庭眼中,深色、耐脏的衣服成了最优解,浅蓝色则成了一种遥不可及的“奢侈品”。

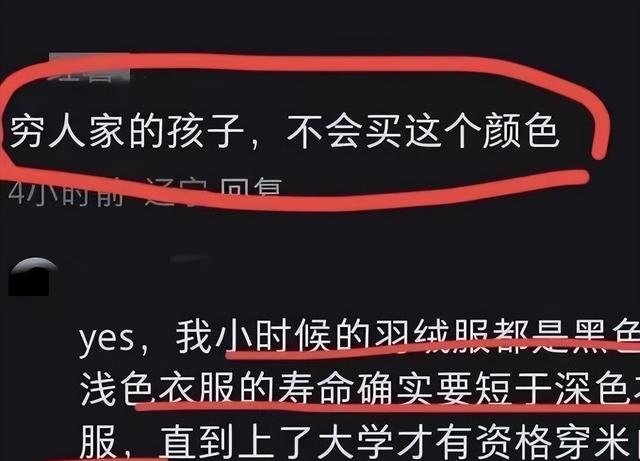

更扎心的是,孩子们早早学会了“懂事”。故事里的大学生们的评论让人意外,他们没有嘲讽这位母亲的窘迫,反而表达了深切的理解,甚至有人回忆起自己学生时代的经历:为了不让父母为难,他们主动选择深色衣服,牺牲了自己的喜好。这种“牺牲”的背后,是孩子们对家庭的体谅,也是他们对生活的无奈。有多少人小时候渴望过一件浅色衣服,却因为家庭条件放弃?又有多少人在成长过程中,把这些遗憾化作了努力生活的动力?

教育的意义,从来不只是成绩单上的分数。在这样一个故事中,我们看到了教育的另一面:它教会了人们如何忍耐、如何克制,甚至如何妥协。学习成绩固然重要,但那些从生活中学到的坚韧和懂事,才是教育最深刻的影响。那些穷人家的孩子,或许被迫放弃了浅蓝色的羽绒服,但他们也因此学会了珍惜与感恩。当他们走出校园,进入社会后,曾经的遗憾将成为他们追逐梦想的动力,而那些未曾实现的愿望,也终将有一天得以弥补。

这种成长的代价,真的不可避免吗?我们常说“贫穷限制了想象力”,但更深刻的是,它限制了选择自由。当一个孩子连选择衣服颜色的权利都没有时,这种对自由的剥夺,是否也在某种程度上影响了他们的思维方式和人生观?在一个更加公平的社会里,我们是否能够让每个孩子都拥有选择的权利,而不是被迫“懂事”?

浅蓝色,真的只是一个颜色吗?它在这个故事里,成了“自由”的象征,也成了“无奈”的代名词。那些“条件好”的孩子,可以随心所欲地选择浅蓝色,而“条件不好”的孩子,却不得不选择黑色、灰色等耐脏的颜色。于是,一件衣服的颜色,就这样划出了两种截然不同的生活方式。浅蓝色,是自由、是选择;黑色,是克制、是妥协。两者之间的差距,究竟有多远?

或许,成长的意义就在于,学会接受自己无法改变的现实,同时努力去改变那些可以改变的事情。当那些曾经穿不起浅蓝色衣服的孩子长大后,他们是否会有能力为下一代创造更多选择的可能性?这不仅仅是一个家庭的希望,也是整个社会的期待。每个人都应该有权利选择自己的颜色,而不是被迫接受“耐脏”的现实。

这个故事的背后,隐藏着许多值得深思的问题:贫穷是否真的注定了妥协?教育的公平又是否能够改变命运?当我们感慨浅蓝色的“奢侈”时,有没有想过,这种奢侈是否也反映了社会资源分配的不均?或许,这些问题没有标准答案,但它们都指向了同一个方向——让每个人都有选择的权利。

那么你呢?你有多久没有买过一件浅蓝色的衣服了?当你选择一件衣服时,是否会想到那些从未拥有选择权的人?浅蓝色,究竟是一个简单的颜色,还是一种深刻的社会隐喻?对此,你有什么看法?