最近和一些县里的老师聊天,大家说得最多的一句话就是:

“不怕累,就怕这份累没有意义。”

听着让人心里一沉,但说实话,这已经成了很多基层教师的日常感受。

在一线教书的老师都知道,现在不少县里的学校,

表面上是抓教学、提成绩,实则越来越偏离教育的本心。

讲好一堂课、带好一个学生,本该是老师的核心工作,可现实呢?

一场又一场会议、一份又一份材料,

真正教学的时间和精力早就被“管理”榨干了。

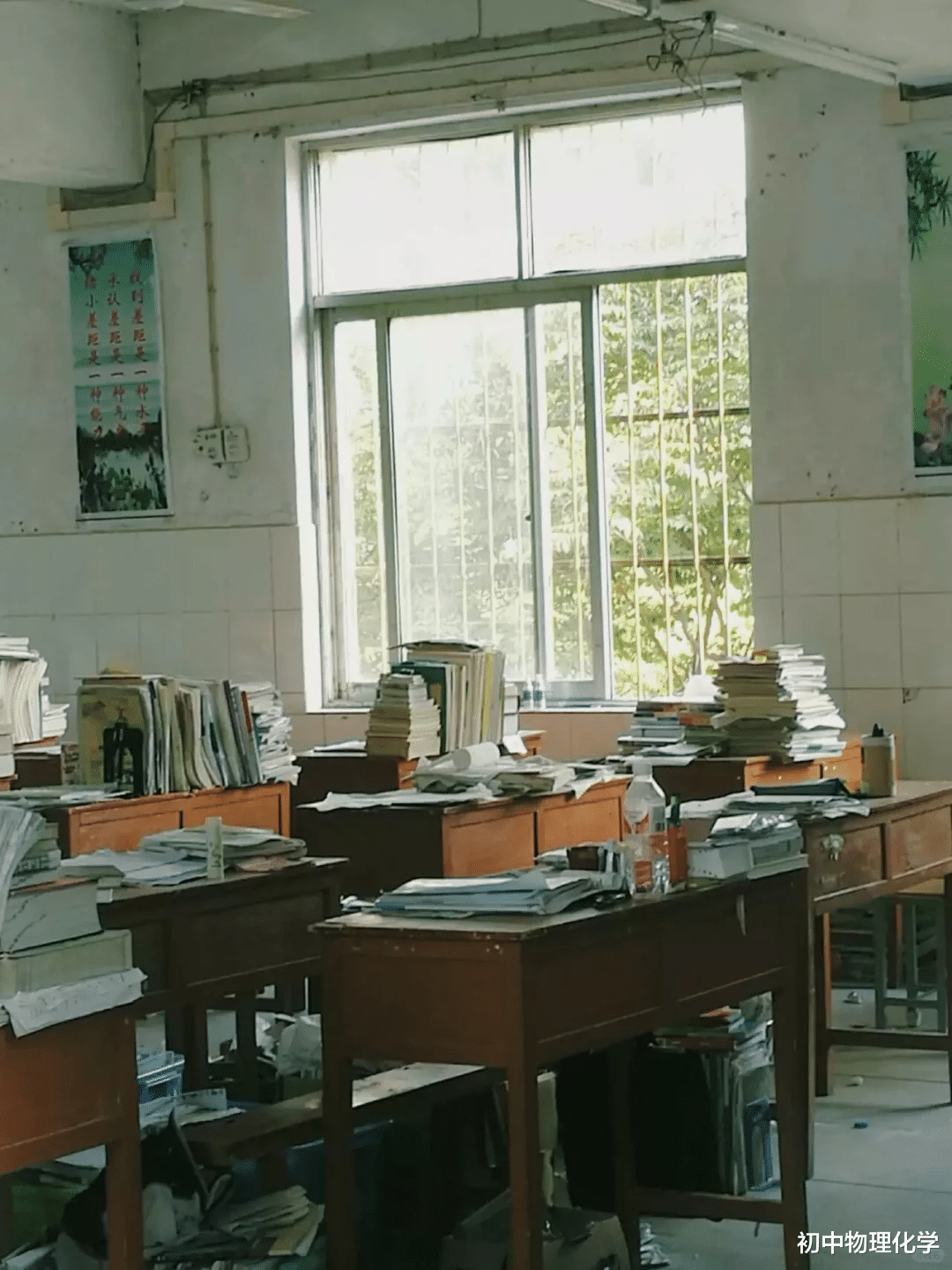

曾经教书是“站稳讲台”,现在却变成了“能上办公室”。

在不少县级地区的教育系统里,管理岗位越来越多,

从教育局到学校的中层,

有的地方甚至一个小县城几十个编制,却能借调上百名老师搞管理。

这意味着什么?

意味着孩子们能见到老师的时间更少了,

学校能真正在课堂上发力的资源也少了。

更别说一些优秀老师,一旦被“借走”,几年不回讲台,

那些原本可以影响几代学生的人才,

就这样被消磨在了“格式文件”和“工作群”里。

二、“教得好”还得看成绩?老师的价值观被带偏了国家早就明确要求:不能再用学生成绩、升学率来评教师、评学校。

可在一些地方,升学率仍是硬杠杠,

甚至在教师职称评审和评优评先中都明码标注:“以教学成绩为主要依据”。

这样的导向带来的是恶性循环——

为了成绩,老师们压力山大,学校把更多钱和精力砸在补课、奖罚上,

孩子们周末也没法休息,双休变成“名义上的放假”,实则是“变相补课”。

更离谱的是,有些学校为了“避风头”,

会借用校外培训机构的场地偷偷上课,打着“自习”的名号,

家长也被“自愿”绑进来,仿佛谁不卷,就对不起这所学校的升学数据。

如果你是老师,你大概率也经历过:

备课室人挤人,还得签到、拍照、录视频“留痕”;

一周七八个会议,一个比一个“重要”,内容却大同小异;

每天接到十几条通知,还得点名、转发、点赞、截图上报;

被安排参加“集体备课”却发现只是在念 PPT、凑人数;

连图书馆老师、宿管阿姨都被叫去教室“看自习”,真是全员出动。

老师们本该心无旁骛地研究教学、陪伴学生,

现在却变成了在各种材料里“找存在感”。

有人调侃,现在是“主业搞形式,副业才是教学”。

很多年轻老师心里其实很清楚:

这样的教育不是我们想做的教育,但又无能为力。

一个老师说得好:

“我不是不愿教书,是我已经快被‘不教书的事’压垮了。”

四、谁来为真正的教育“兜底”?我们不否认,县级教育管理的压力确实不小,很多局长、校长也不容易。

但问题在于,一旦教育系统也开始追政绩、搞形式,

最直接受伤的就是老师和学生。

教育,不该是靠一堆文件、会议、成绩单来支撑的泡沫工程;

它应该是静水深流,是一点点地让孩子成长、让老师进步,

是点亮人心的火种,而不是用来堆砌政绩的数字游戏。

我们希望看到更多地方真正落实国家“双减”政策,

尊重教育规律,减少非教学负担,让老师回归课堂、学生回归生活。

就像北京十一学校那样,把管理权力透明化、让教师有参与感和话语权,

也许不容易,但总得有人先迈出那一步。

结语:

教育的意义,从来都不是看谁跑得快,而是谁走得稳。

希望县级教育管理者能真正俯下身来,听听一线老师的声音,

看看孩子们的状态,让教育这条路,

不再是靠“形式”撑着,而是靠“真心”走出来的。

——愿我们不再迷失在“表面光鲜”的幻象里,而是重新找到教育真正的模样。

如果你觉得这篇文章说出了你的心声,

欢迎转发给同行的老师和家长们,也欢迎留言讲讲你身边的故事。

我们一起关注教育,一起发出声音。