1980年代三峡江畔,重庆渔民陈某在撒网作业时意外捞起一根重达90公斤的锈蚀铁柱。彼时正值改革开放初期,这位不识金镶玉的渔人将铁柱以65元高价(相当于当时普通工人两月工资)卖给废品站,喜不自胜地向乡邻炫耀这笔"横财"。

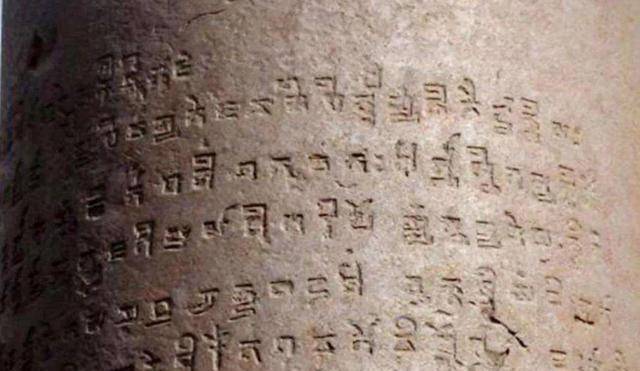

然而历史总在转角处埋藏惊喜。月余后,长江文物保护站接到群众线索,三名考古人员火速赶往废品站。在堆积如山的废铁中,那根布满奇异纹路的铁柱令专家瞳孔震颤——表面斑驳的鸟篆铭文,正是西汉皇家工程的专属印记。工作人员当机立断以200元赎回国宝,连夜护送前往省城。

经碳十四检测与金石学考证,这根被渔民视作废铁的巨物,实为公元前120年汉武帝治水工程的核心构件。其铸造工艺印证了《史记·河渠书》中"铸铁为柱,镇蛟安澜"的记载,表面镌刻的"元狩三年上林监造"八字鸟篆,更填补了汉代冶金史料的空白。如今这件承载两千年治水智慧的铁柱,已成为四川博物院镇馆之宝,估值超三亿元。

当央视《国宝档案》摄制组辗转找到年逾古稀的陈老伯时,老人望着荧幕上璀璨生辉的文物,喃喃道:"当年只当是块船锚铁......"这段颇具戏剧性的往事,如今被编入中学历史教材,成为诠释"知识守护文明"的经典案例。正如考古队长李振东所言:"江底沉睡着整个中华文明史,我们永远需要更多发现文明密码的眼睛。"