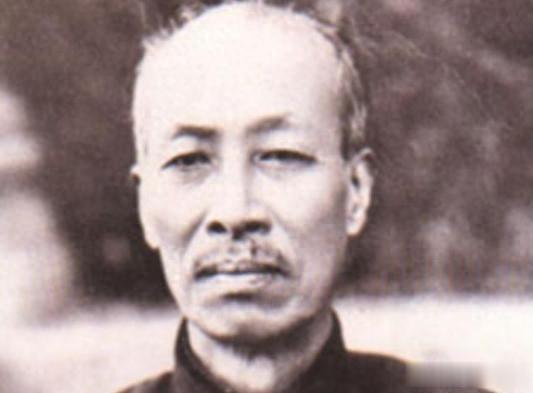

郑孝胥,这位在清末民初政治舞台上留下深刻印记的人物,其一生充满了复杂性与多面性。他既是诗人、诗学家、书法家,也是伪满洲国国务院总理,其人生轨迹如同过山车般跌宕起伏。下面,将从郑孝胥的生平、历史贡献、书法艺术以及最终结局等方面,全面剖析这位历史人物。

郑孝胥,字苏戡,一字太夷,号海藏,出生于江苏苏州胥门,祖籍福建闽侯(今福州)。他自幼饱读诗书,家学深厚,是晚清至民初时期一位极具影响力的人物。作为诗人,他是宋诗派的重要代表,与陈衍共同倡导“同光体”,其诗作深受古典文学影响,具有深厚的文化底蕴和艺术价值。

作为书法家,他的书法造诣尤深,尤擅长楷书,风格独特,既有传统书法的韵味,又融入了自己的创新元素,深受后人推崇。在政治领域,他曾历任清政府驻日本公使馆书记官、广西边防大臣、安徽广东按察使、湖南布政使等官职,积累了丰富的政治经验。然而,他最广为人知的身份,或许是伪满洲国国务院总理,这一时期的政治行为也让他背上了汉奸的骂名。

郑孝胥在历史上的贡献与争议并存。作为诗人和诗学家,他对中国古典文学的传承与发展做出了重要贡献。他的诗作和诗论,不仅在当时产生了广泛影响,也为后世留下了宝贵的文化遗产。作为书法家,他的书法作品不仅具有艺术价值,还对中国传统文化的发展产生了积极的影响。他的楷书作品,结构严谨,笔力遒劲,展现出独特的艺术魅力。

然而,在政治领域,郑孝胥的行为却备受争议。他曾任伪满洲国国务院总理,这一时期的政治选择让他背上了叛国和汉奸的骂名。他与日本的合作被视为背叛国家和民族的行为,这一污点让他在历史评价中饱受诟病。尽管他在政治上有过一定的贡献,但这一时期的错误选择无疑对他的历史地位产生了负面影响。

郑孝胥的书法艺术成就斐然。他自幼受到良好的书法教育,对历代书法大师的作品进行了深入研究。他的书法风格独特,既有传统书法的韵味,又融入了自己的创新元素。他的楷书作品,结构严谨,笔力遒劲,展现出独特的艺术魅力。他的书法作品不仅在当时备受赞誉,也为后世留下了宝贵的艺术遗产。书法大师沙孟海曾对郑孝胥的书法给出了高度评价,认为他的作品具有精悍之色和松秀之趣,活象他的诗,于冲夷之中带有激宕之气。

郑孝胥的最终结局充满了悲剧色彩。他在伪满洲国时期的政治行为让他背上了叛国和汉奸的骂名,这一污点让他在历史上的评价备受争议。1938年,他在长春暴死,死因至今成谜。关于他的死因,有说法是他被执行者枪杀,也有说法是他因病去世。无论哪种说法成立,他的去世都标志着这位历史人物走到了生命的尽头。

在历史评价上,郑孝胥是一位复杂而多面的人物。他的诗歌和书法作品被广泛赞誉,为中国传统文化的发展做出了重要贡献。然而,他在政治领域的错误选择却让他背上了叛国和汉奸的骂名,这一污点让他在历史上的评价备受争议。尽管他在多个领域都有出色的表现,但这一时期的错误选择无疑对他的历史地位产生了负面影响。