1973年,宋希濂与杜聿明踏上了一场意义非凡的旅程,目的地是湖南韶山。在那里,他们沉浸于浓厚的革命历史气息中,亲眼目睹了毛主席曾经的足迹。经过改造后的他们,内心充满了深深的感慨与满足。韶山的每一寸土地都似乎在诉说着过往的故事,让两位历经风雨的老兵心生敬意。他们漫步在乡间小道,眼前仿佛浮现出那段峥嵘岁月。在参观过程中,宋希濂和杜聿明不仅感受到了革命精神的伟大,更对毛主席的丰功伟绩有了更深的体悟。这次旅行对他们而言,不仅是一次身体上的迁徙,更是心灵上的一次洗礼。在韶山的所见所感,让他们更加珍惜眼前的和平生活,也让他们对过往的经历有了全新的认识。改造后的他们,以更加平和的心态面对过往,以更加坚定的步伐迈向未来。

两人一路行进,心中思绪万千,不觉间已至毛主席故居门前。

望着眼前这间虽简陋却打理得井井有条的小屋,杜玉明不由自主地迈开步伐,内心充满好奇,渴望一窥这位伟人的生活痕迹。

宋希濂迅速做出决定,当即劝阻道:“或许,我们不该继续前行。”

“什么原因?”杜聿明一脸疑惑。

“战败的将领,再去那里难道不会觉得不自在吗?”

杜聿明愣了片刻,随后爆发出一阵爽朗的笑声。他轻轻拍了拍宋希濂的肩头,留下一句意味深长的话语:“陈毅的话,咱们可得铭记于心!”

话毕,杜聿明迈步踏入了毛主席昔日的居所。与此同时,宋希濂在短暂的沉思后,仿佛豁然开朗,随即也步入了屋内。

陈毅元帅究竟传达了怎样的言论?为何能让宋希濂如梦初醒?人们好奇地探寻着,陈毅元帅究竟说了哪些话语,竟有如此神奇的力量,让宋希濂仿佛拨开了迷雾,眼前豁然开朗。在那关键时刻,陈毅元帅的言辞究竟蕴含了怎样的智慧与启示,让宋希濂的心境发生了翻天覆地的变化?

【退出共产党,加入国民党】

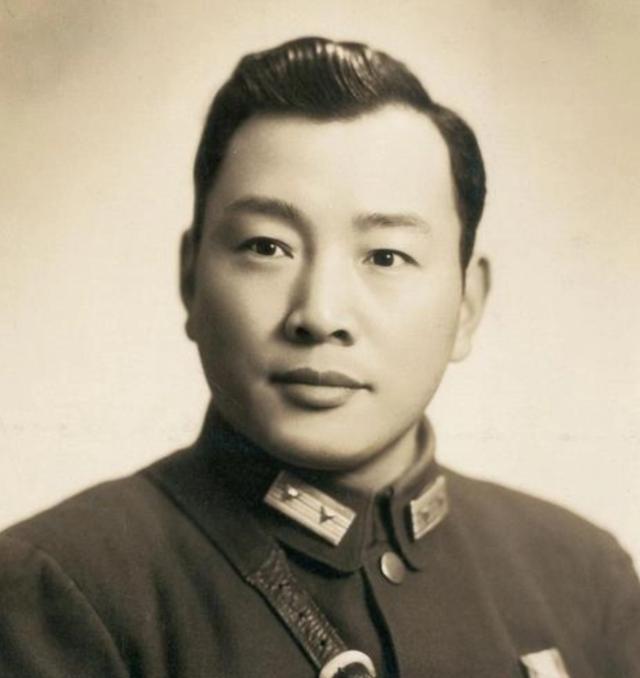

宋希濂身为国民党知名将领的身份广为人知,但少有人知晓的是,他早年间曾是共产党的一员。在历史的洪流中,宋希濂的名字与国民党紧密相连,他的军事才能和领导地位在党内备受认可。然而,鲜为人知的是,他的革命生涯并非一开始就与国民党同行。在早期的岁月里,宋希濂曾是共产党队伍中的一员,与志同道合的伙伴们共同为革命事业奋斗。这段经历对于宋希濂来说,或许是他人生旅途中一段不为人知的篇章。但无论身在何方,他的初心和信念始终如一,都是为了国家的繁荣和民族的复兴。在历史的长河中,宋希濂的选择和经历成为了后人研究和探讨的话题,而他的故事也在不断地激励着人们追求真理、勇于担当。

宋希濂1907年在湖南省的一个文化氛围浓厚的家庭中诞生,受先进思潮的启迪,内心逐渐萌发了投身革命的志向。

他积极参与了学生团体发起的多次活动,致力于传播革命理念,启迪了众多民众的心智。在此期间,他们携手创办了名为《觉醒之声》的墙报,该墙报迅速在当地赢得声誉,成为一股号召力,吸引着更多人投身革命事业。

宋希濂在那个时期,已经初步显露了他在组织与管理方面的才华。

1923年,宋希濂踏入了长沙市育才中学的大门,参加了面向未来的黄埔军校招生考试。经过一番激烈的角逐,他成功脱颖而出,被选拔为军校的一员。

宋希濂在黄埔军校的历练,为他日后选择加入共产党铺平了道路,这一决定看似并不突兀,实际情况也确实印证了这一点。黄埔军校的背景,无疑为宋希濂的职业生涯增添了浓墨重彩的一笔。在这样的教育熏陶下,他逐步形成了坚定的信念和追求。因此,当他最终决定投身于共产党的怀抱时,这一选择并未引起过多的惊讶。毕竟,他的成长历程和所接受的训练,都为他的这一决定奠定了坚实的基础。无需过多赘述,宋希濂的入党之路,是他个人信仰与追求的体现,也是历史洪流中一段自然而然的篇章。

考试之际,宋希濂的邻座竟是日后声名显赫的陈赓将军。同为故乡之人,且宋希濂年幼陈赓四岁,这让他对陈赓抱有深深的敬意。

两人经常探讨革命理念,当时陈赓已率先成为共产党员,受此鼓舞,宋希濂心中也萌发了加入共产党的念头。在陈赓的潜移默化之下,宋希濂对共产主义事业产生了浓厚的兴趣与向往。

两人经常相约一起观看周总理的讲话视频,每当讲话完毕,宋希濂总是深受鼓舞,从中获得不少新的思考。每次观看,都让他心潮澎湃,有了新的认识和体会。

随后,宋希濂在陈赓的指引下,有幸踏入了周总理的居所,并与他进行了一次深入的交流。这次对话,如同一盏明灯,照亮了宋希濂心中的道路,让他逐渐明确了前行的方向。在与周总理的交谈中,宋希濂感受到了前所未有的启发与鼓舞。总理的话语,句句掷地有声,直击心灵,让他对自己的未来有了更为清晰的认识。那些曾经困扰他的疑惑与迷茫,在这一刻仿佛都找到了答案。这次经历,对宋希濂来说意义非凡。它不仅让他领略到了周总理的睿智与风采,更让他看到了希望与可能。从此,宋希濂的心中充满了力量与信念,他知道自己该往哪里走,该如何去走。总的来说,这次与周总理的对话,是宋希濂人生中的一个重要转折点。它让他从迷茫中走出,找到了属于自己的方向,也为他未来的道路奠定了坚实的基础。

十八岁的青春年华,宋希濂踏上了人生的新篇章,在陈赓的指引下,他正式迈入了共产党的行列。他满怀憧憬,坚信自己将终身坚守这份信仰,更将陈赓视为生命中不可或缺的挚友,相信他们的兄弟情谊会如磐石般坚固,历久弥新。

令人意想不到的是,仅仅一年多的光景,形势竟发生了翻天覆地的变化。国共之间的纽带断裂,宋希濂与党组织的联络也中断了。

这促使宋希濂回想起,刚加入党组织那会儿,陈赓曾向他抛出一个问题:假如将来国共双方的关系走到尽头,他会如何抉择。

宋希濂对那句话并未放在心上,他心中自有盘算:国家正稳步向前,形势日趋明朗,怎会无端生出此类变故?

未曾料到,仅仅数年光景,昔日的话语竟一语成谶,面对这突如其来的现实,自己究竟该如何抉择?

就在这个关键时刻,他与蒋介石的交往日渐增多,随之,宋希濂的职业生涯迎来了转折,被擢升为国民党的一员将领。这一变化,悄然间让他的立场逐渐向国民党倾斜。

随后,陈赓不遗余力地寻觅到了宋希濂,向他伸出橄榄枝,表示欢迎他重返党的怀抱,继续为革命事业贡献力量。然而,这一次,宋希濂做出了不同的选择,他没有接受陈赓的提议,而是决定留在国民党阵营,并正式提交了一份脱离党组织的申请。

事实上,递交这份脱离党组织的请求书,其必要性已然微乎其微,因为陈赓内心深处早已洞悉了宋希濂的决定。从那以后,陈赓与宋希濂之间的交往戛然而止,这对曾经的挚友,最终分道扬镳,站在了彼此的对立面。他们曾经并肩作战,情谊深厚,但现实的洪流却将两人推向了不同的方向。陈赓明白,宋希濂的选择意味着他们将走上截然不同的道路,这份情谊,或许只能深埋心底。随着时间的推移,两人的生活轨迹渐行渐远,直至完全消失在对方的世界里。这段经历,对于陈赓而言,无疑是一段深刻的记忆。他见证了友情的诞生与消逝,也体会到了人生中的无奈与抉择。尽管心中充满感慨,但他深知,每个人都有自己的道路要走,无法强求。于是,他默默接受了这一现实,继续前行在自己的道路上。

不过,这只是背后的一个因素。

【败军之将,思想“解放”的开端】

多年征战岁月流转,从抗战时期的短暂携手,到解放战争时的分道扬镳,宋希濂似乎已将早年投身中国共产党的经历淡忘。

在西安事变前后那段紧张的日子里,由于职务所需,他与陈赓仅有一次短暂而急促的会面。

自那之后,时光匆匆流逝,转眼间已逾十几个春秋。

1949年秋季的9月,国民党政权风雨飘摇,宋希濂尽管身居川湘鄂黔边区“最高决策核心”的领导位置,并兼任川湘鄂边区绥靖公署的头衔,但在解放军大举挺进西南的严峻形势下,他所指挥的残余部队终究未能逃脱,被我军紧紧围困。彼时,宋希濂尽管手握要职,面对解放军势如破竹的攻势,他的部队已如强弩之末。在西南广袤的土地上,这些曾经的战士们在解放军的凌厉攻势下,逐渐失去了抵抗之力,最终步入了被我军全面包围的境地。历史的车轮滚滚向前,宋希濂和他的部队,在这股不可阻挡的力量面前,不得不面对失败的命运。

根据蒋介石的命令,他指挥部队奋战了一个多月,却始终未能突破我军的防御阵地。在此期间,他连蒋介石要求撤退的指令都未曾收到。

11月24日,白马山战役尘埃落定,宋希濂遭遇挫败,无奈之下,他决定率部暂时摆脱蒋介石的束缚,引领数万将士踏上了一场规模宏大的迁徙之路。他们踏上了征途,队伍庞大而有序,宋希濂心中虽有不甘,却也只能面对现实。这数万人的行动,无疑是一次重大的战略调整,他们必须寻找新的立足之地,以图东山再起。在转移的过程中,宋希濂和他的部队经历了无数的艰辛与挑战,但他们始终保持着坚定的信念,勇往直前。他们知道,这次的迁徙不仅仅是为了逃避失败,更是为了寻找新的机遇,为了未来的胜利而积蓄力量。尽管前路未知,充满了不确定性,但宋希濂和他的将士们并没有退缩。他们相互扶持,共同面对困难,用实际行动诠释着团结与坚韧的精神。这次浩浩荡荡的转移,不仅是一次军事行动,更是一次心灵的洗礼,让他们更加坚定了信念,更加明确了目标。就这样,宋希濂带领着数万将士,在历史的洪流中,留下了他们不屈不挠的足迹。他们的故事,将永远激励着后人,成为历史长河中一道亮丽的风景线。

自投身军旅,历经无数战火洗礼,宋希濂从未面临过如此境地。但时局的风云变幻,终究将他推向了这未知的旅程。

宋希濂领路前行,他背后紧跟着的是一支庞大的队伍,由数十万国民党士兵组成。而在这支队伍的尾随其后,则是步步紧逼的解放军战士。

严冬时节,我军已牢牢掌控了大部分公路,迫使宋希濂及其部队只能转战蜿蜒曲折的山间小径进行撤退。

在行进过程中,不断有人脱离队伍,甚至有人直接放弃,成为了逃兵。随着人数的持续减少,他们不得不做出艰难决定,将所有重型武器舍弃,转而采取轻便装备继续前行。

此刻,蒋介石仍旧借助无线电波传达指令,坚持要求他们坚守阵地,绝不允许撤离。

宋希濂坚决地给出了指示:“忽略蒋委员长的指令,一切后果由我承担。”随后,他全神贯注地继续监视着战场的整体动态。

每当留意到他,便不由自主地发现他的眉头紧锁得愈发明显。

他们持续迈进,沿途不断接收到昔日将领们揭竿而起的讯息,这些消息如同一股股激流,激荡着每个人的心田。

在一座废弃的古庙里稍作停歇时,宋希濂向周围的士兵坦言:“此番战役,我们确已失利。当前,我们兵力薄弱,周遭条件亦极为严苛。然而,我们绝不甘为俘虏。身为国民党军人,我们应坚守信念,静候转机,力求东山再起,重振根据地……”

宋希濂奋力扬起脸庞,为那寥寥可数的士兵们打气。他目光坚定,声音虽略显疲惫,却充满了力量:“坚持住,战友们,我们要一起挺过这难关。”

经过数日的不懈跋涉,他们的脸上已难觅昔日的活力。宋希濂心中同样充满迷茫,不清楚前方的道路究竟通向何方,更不知道还要行进多久,方能挣脱解放军的围追堵截。

冬季的严寒悄然削弱了他们的士气,使之大幅减退。

会面结束后,冲突迅速升级,双方再次陷入了残酷的战斗。宋希濂的军队,经历了长途行军的疲惫,加之先前的挫败,战斗力大受影响,明显难以与我方战士相抗衡。

宋希濂指挥下的国民党军士,不分昼夜地奋力突围,他们心中只有一个念头:尽快挣脱解放军的包围,重获自由。

当时,宋希濂展现了出色的指挥能力,在撤退过程中,他巧妙地安排部队轮流担任掩护任务。然而,尽管策略得当,他的部队仍遭受了重大损失。在这场艰难的撤退之后,他的队伍人数锐减,最终仅剩约5000人。

然而,宋希濂此刻已瞥见了一线生机,只要他们成功抵达峨眉县北侧的龙池,继续前行十余里,便能搭乘上卡车,从而摆脱当前的困境。

但我方部队早已洞悉宋希濂的撤退计划,在他的人马抵达预定集合点之前,我方已预先部署,成功将其队伍半途截住。

未曾料到,一旦踏入车内,他竟再度落入我军的天罗地网之中。眼见突围之路已然断绝,宋希濂内心五味杂陈。那个“战败将领”的标签,如同一个难以摆脱的阴影,反复在他脑海中盘旋,挥之不去。

面对羞辱,或许在此终结余生更为干脆。

思考至此,他毫不犹豫地掏出了日常藏于身边的小型手枪,对准了自己的额头,决心结束生命。

就在那个关键时刻,宋希濂的一个不寻常动作被紧随其旁的警卫员察觉。就在他即将扣动扳机的瞬间,警卫员眼疾手快,迅速将手枪从他手中夺走。

“究竟想干什么?”宋希濂满腔愤怒,正欲夺回手枪,意图重蹈自杀之路,却不料,未等他触及枪身,我军战士已如闪电般迅猛,瞬间逼近。

目睹这些士兵,他们历经数日奔波,衣衫破旧不堪,最终却沦为俘虏,宋希濂内心涌起一股深深的歉意。

此刻,他身着与普通士兵无二的装束,宋希濂心生一计,欲借更名易姓之法,企图悄然过关。

出乎意料的是,在我军队伍中,竟有人对宋希濂的面容并不陌生,在前往峨眉县的途中便一眼认出了他。这一发现,迅速让宋希濂成为了备受瞩目的国军战犯对象,随后被转移至战犯收容所,接受深刻的思想转变教育。

【拒不改正,但求一死】

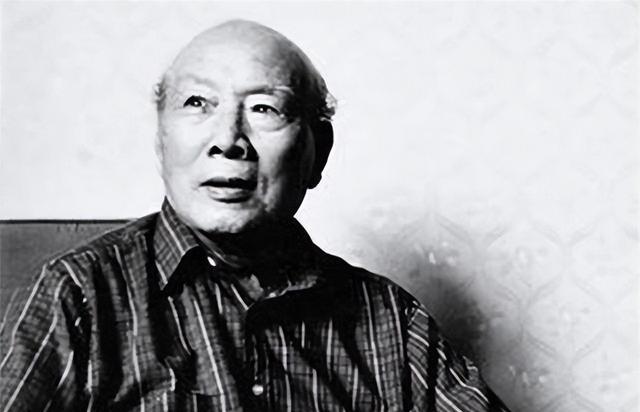

踏入功德林管理所的大门后,宋希濂成了那群人中最坚守立场的一个。他常常回想起自己曾统帅的那近万名将士,竟会被解放军两个加强营追得四分五裂,心中五味杂陈。然而,现实的残酷让他不得不正视,国民党在这场战役中确实已经一败涂地。

被捕之际,宋希濂正值人生盛年,内心满是不服与遗憾。对于我方的身份询问,他始终保持沉默,不予回应。即便是随行的军事记者试图为他留下影像记录,他也总是转过身去,坚决拒绝配合拍照。

直至杨勇将军亲自介入,宋希濂的态度才有了些许缓和。

随后,他与几位国民党老成员一同被收容,尽管活动范围受限,但实际情况并未如他预想的那般饱受屈辱,这多少让他心中的不安得以平复。

出乎他意料的是,当面对昔日的对立者时,共产党的态度非但没有严厉责备,反而给予了他们超乎寻常的优待——食物丰盛,住宿环境也远胜于外界标准。

1950年是一个特别的年份,这一年,宋希濂迎来了老友陈赓的探访。这次会面,如同一股暖流,融化了宋希濂心中的坚冰,使他终于放下了所有的戒备。从此,他全身心地投入到改造工作中,态度变得异常认真。

在这个过程中,他们经常被安排外出参观,亲眼见证新中国的蓬勃发展。通过这一系列的参观活动,他们对共产党的理念与思想有了更为透彻的理解。

得益于周总理的深切教诲,宋希濂内心深受触动,对自己的过往有了深刻的反思与新的认识。他开始意识到,曾经的自己或许有着诸多不足与迷惘,但在这份教导之下,一切都变得清晰起来。宋希濂对过去的种种经历进行了重新审视,心中涌动着前所未有的醒悟。这份认知,如同明灯一般,照亮了他前行的道路,让他在未来的日子里,能够更加坚定地迈出步伐。

1959年,凭借在管理所内的积极改造态度,宋希濂有幸成为首批获准正式重获自由的战犯,这一转变标志着他的人生轨迹迎来了巨大转折。获释之后,宋希濂的生活面貌焕然一新。以往的日子仿佛一页页翻过的旧书,而新的篇章正缓缓展开。他深知,这次机会的得来不易,心中充满了对未来的憧憬与决心。重获自由的日子里,宋希濂深刻体会到了生活的不同。他开始尝试融入社会,以全新的姿态面对周遭的一切。曾经的身份与过往的经历,如今都化作了内心深处的力量,激励着他不断前行。宋希濂深知,人生的道路虽然曲折多变,但只要心怀希望,勇于面对,总能找到属于自己的方向。他用自己的行动诠释着这一信念,用实际行动书写着属于自己的新篇章。在变化莫测的人生旅途中,他始终保持着坚定的步伐,向着光明的未来迈进。

他受邀成为全国政协文史资料委员会的一员,负责记录并编纂真实的历史资料。

自那以后,宋希濂常常回想起自己当年做出的决定——背离共产党,投身国民党,这份懊悔如影随形,挥之不去。然而,岁月如梭,逝去的时光终究无法挽回。

1973年,怀揣着对毛主席深深的敬仰,宋希濂与杜聿明相约踏上旅程,目的地是湖南韶山,他们渴望亲眼目睹并感受那片孕育伟人的土地。两人抵达后,便开始游览韶山的风景名胜。每一处景色都仿佛承载着厚重的历史,让人不禁沉醉其中。他们漫步在山间小道,呼吸着清新的空气,仿佛能触摸到那段峥嵘岁月留下的痕迹。韶山的山水、草木,都似乎在诉说着往昔的故事。宋希濂与杜聿明边走边聊,时而驻足凝视,时而拍照留念,他们用心去感受这片土地上的每一处细节,试图更加贴近毛主席曾经生活过的环境。这次旅行,不仅让他们领略了韶山的自然风光,更让他们对毛主席的敬仰之情油然而生。在这片充满历史底蕴的土地上,他们仿佛找到了与伟人心灵相通的桥梁,感受到了那份独特的魅力与风采。

在此地,他们深切感受到了革命领袖的独特风采,以及共产党在革命历程中发挥的关键作用。革命伟人的气质深深触动了他们,而共产党对革命进程的深远影响也让他们有了更深刻的认识。

两人内心愈发懊悔,悔不该未能及早洞悉蒋介石的本来意图,致使国家深陷内战泥潭多年,百姓生活困苦不堪。

两人边走边议论纷纷,细细品味着四周的景致。

他们驻足在一栋简约明快的住宅前。

这里是毛泽东同志的旧居,杜聿明刚抬起脚步打算踏入,不料被宋希濂轻轻拦在门外:“或许,我们不必进去打扰了吧?”

“究竟是何原因?”杜聿明满心疑惑。

失利的将领,步入此地岂非自寻难堪?

杜聿明的表情闪过一丝惊讶,旋即嘴角上扬,轻松说道:“你还记得陈毅将军的言论吗?他提及在山东的首次交锋,是我们取得了上风。既然一支常胜之军都不计较一时的胜负,你又何必对此耿耿于怀?”

听闻此言,宋希濂心中豁然开朗,就连昔日那个固执己见的杜聿明都已释怀,自己又怎能继续纠结?

念及此事,宋希濂的心境顿时豁然开朗。

“这话颇有道理。”他赞许地点头,随后步入毛主席故居,细细参观起来。

随后,宋希濂渐渐释怀了“胜负”这一执念,转而将全身心投入到新中国统一的大目标之中。

他们凭借自身的地位,持续发声倡导两岸融合,为新中国的发展进程增添了重要力量。他们不懈努力,致力于推动两岸关系向前发展,成就斐然。