他被称为"洋雷锋",却拒绝这个称号;

他用20年青春陪伴中国山村孩子,却被网络舆论逼退。

2012年当德国小伙卢安克最后一次收拾行囊离开广西板烈村时,没人知道这个曾经的"感动中国"候选人为何选择默默离去。

一个外国人为何放弃德国的优渥生活来到中国山村?

一个坚持了近10年的支教老师,又为何不得不离开?

为什么一个内向的德国小伙会义无反顾地扎根中国山村?

故事还要从1993年说起。

那一年25岁的卢安克背着简单的行囊,怀揣着对东方文化的憧憬,来到了南京。

要知道这位德国青年可不是什么学霸,在德国的求学经历可以说是平平无奇。

但他有一个让人刮目相看的特长——过人的艺术天赋。

凭着这份天赋他在1992年就被汉堡美术学院破格录取,这让很多人都大跌眼镜。

不过命运总是喜欢和有梦想的人开玩笑。

在东南大学学习建筑设计时,他偶然接触到了广西山区的留守儿童。

那一双双饱含期待又略带警惕的眼睛,深深刺痛了这个异乡人的心。

这些孩子们的眼神里,有着和他年少时一样的孤独。

或许正是这份心灵上的共鸣,让他在1997年做出了一个"疯狂"的决定——留在中国支教。

但理想很丰满现实很骨感啊!

第一次支教就因为没有工作许可证吃了大亏,不仅被罚了3000元,还被遣返回国简直是"社会主义的毒打"。

但这位"德国倔小子"并没有被现实击倒。

他很快就卷土重来,先是在广西东兰县当起了英语老师。

然而他的教学方式实在是太"另类"了——居然不用教材上课!

虽然孩子们都超喜欢这种自由的学习方式,但考试成绩实在不给力,最后不得不离开教师岗位。

换作是其他人可能早就打包回德国老家了。

但卢安克偏不信这个邪,转身又去办起了培训机构。

2003年他更是做了一个让所有人都惊掉下巴的决定。

他不仅没有选择回城市发展,反而跑到了更偏远的板烈村。

那可是连小汽车都开不进去的"深山老林"啊,只能坐着突突突的拖拉机进村。

但在他看来这不是在远离现代文明,而是在一步步靠近自己内心的理想。

毕竟这里有最需要帮助的孩子们,有最纯粹的教育梦想。

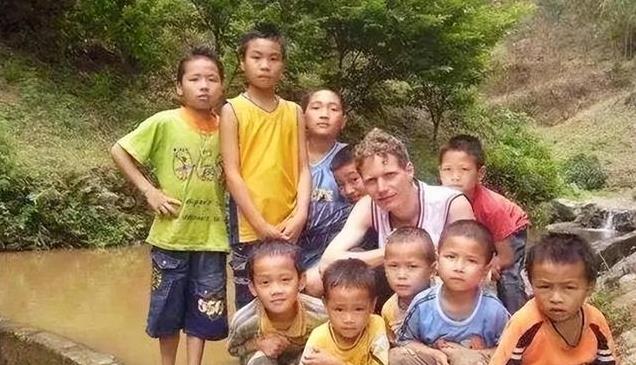

初到板烈村的卢安克,可真是刷新了村民们对"洋老师"的认知。

不同于人们想象中西装革履的外国人形象,他每天穿着一件洗得发白的篮球背心满村跑。

脚上蹬着一双开裂的旧球鞋,裤子还是从军队淘汰下来的迷彩裤。

这哪是"洋老师"啊,简直就是"洋大爷"!

说起他的收入来源,更是让人哭笑不得。

每年靠着父母给的5000块钱和偶尔接点翻译的活儿过日子。

但最神奇的是这位"抠门老师"每个月就花100多块钱,连瓶可乐都舍不得喝。

剩下的钱全都悄悄给了那些家庭困难的学生,自己过得比当地村民还朴素。

但要说卢安克最与众不同的,还是他的教学方式。

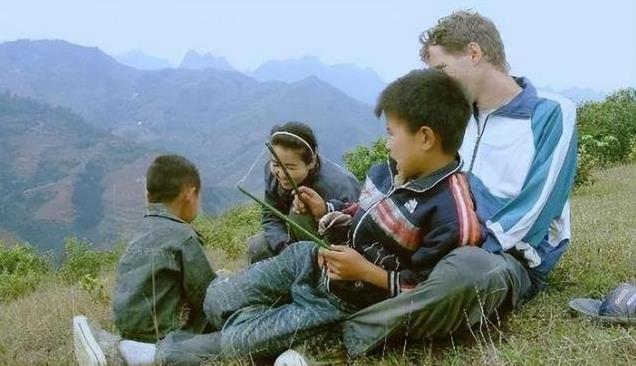

在其他老师都在教室里照本宣科的时候,他带着孩子们满山遍野地跑。

在别人都在背诵课文的时候,他居然让孩子们拍起了"大片"。

他们的第一部作品叫《和平剑》,这名字一听就很"中二"。

但最让人意外的是,他居然让班上最调皮、成绩最差的学生当了主角。

为了拍好一个镜头,那个孩子在冰冷的泥水里泡了好久,愣是一声不吭。

这种"疯狂"的教学方式,却神奇地激发出了孩子们的创造力和自信心。

就在一切都朝着好的方向发展的时候,2004年的那场车祸差点让这一切画上句号。

在陡峭的山路上,载着他的车子突然失控翻滚。

那场事故让他的脊柱变形了整整3厘米,疼得他连走路都困难。

但你猜怎么着?

这位"倔强的德国小伙"在病床上躺了没多久,又一瘸一拐地回到了教室。

当亲朋好友劝他回德国的时候,他只是笑着说:"这里的每一刻都和孩子们连在一起,我舍不得走。"

说这话的时候他眼里闪烁的光芒,比那些山里美丽的星空还要明亮。

就是这样一个"不务正业"的外国老师,用自己的方式在这个偏远的山村点亮了一盏明灯。

卢安克的故事很快传遍了大江南北。

一个德国人放弃优渥生活,跑到中国山村支教,这种"神仙剧情"怎么可能不引起轰动?

2006年"感动中国年度人物"的通知送到了他手上。

但让所有人都没想到的是,这位"洋雷锋"居然婉言谢绝了这份殊荣。

他在回信中写道:"不是我感动了中国,而是这些孩子感动了我。"

这种淡泊名利的态度,让更多的媒体蜂拥而至,想一探究竟。

但卢安克就是卢安克,依旧我行我素把采访邀请都谢绝了。

直到2009年他才首次接受了央视《面对面》栏目的专访。

通过柴静细致的采访,人们才第一次近距离地了解到这位神秘的"洋老师"。

然而伴随着网络时代的到来,事情开始向着意想不到的方向发展。

他的一举一动都被放在显微镜下审视。

有人说他的教学方式会误导学生,影响孩子们的前途。

更有人恶意揣测他的动机,说他把农村孩子当成实验品。

甚至连他在博客上对中国应试教育的一些建议,都被过度解读和曲解。

面对铺天盖地的质疑声,这位性格内向的德国人选择了沉默。

在他后来的日记中写道:"我已经成为了一颗随时可能引爆的定时炸弹。"

这句话背后的无奈和心酸,只有他自己最清楚。

2012年当柴静再次带着《看见》栏目组来到板烈村时,看到的已经是一个不一样的卢安克。

那个曾经神采奕奕的德国小伙,眼神里少了几分光芒,多了几分疲惫。

曾经坚定的目光变得有些躲闪,话也少了很多。

那些曾让他备受困扰的质疑声,像一把无形的锤子,一点点敲碎了他的热情。

最终他选择了离开,想去杭州另谋发展。

然而命运似乎总爱和理想主义者开玩笑。

因为签证问题他不得不滞留在越南,从此淡出了公众的视线。

他的离开就像他的到来一样悄无声息。

没有告别仪式没有媒体报道,仿佛一切都没发生过。

但在板烈村他播下的种子依然在生根发芽。

那个原本打算支教期满就走的老师,被他的精神感动,选择留了下来。

虽然板烈村依然是个贫困的山村,但那些曾经被卢安克教过的孩子们,眼神里多了一份对未来的期待。

每当夜幕降临村民们还会谈起那个与孩子们打成一片的"洋老师"。

谈起他不顾自己的伤痛,依然坚持给孩子们上课。

谈起他倒贴自己的生活费,资助贫困的学生。

谈起他用独特的方式,让孩子们找到了学习的乐趣。

这不就是最好的告别礼物吗?

或许有人会说他的理想主义终究败给了现实。

但在我看来他用行动证明了一个真理:

即使是最微小的光,也能在黑暗中照亮一片天空。

即使是最细小的火种,也能在寒冬里温暖一颗心。

这就是理想主义者的意义。