【前言】

1953年2月,毛主席在南京视察期间,专程安排时间前往拜谒中山陵。

至孙中山先生卧像前,主席静立默哀,念及先生功垂青史却未见盛世,悲痛涌心,长叹后,无言走出祭堂。

春风拂面,万物苏醒,生机勃勃之景引人入胜。远望山川,满目翠绿。行进间,主席脸上的笑容骤敛。

中山陵上的树木,据传为国民党时期所栽。

江渭清听后虽有疑惑,但仍点头。主席随后的话语,让众人明白了他的深意。

【心心念念,拜谒梦成真】

1929年中山陵建成后,毛主席始终怀有亲自拜谒的愿望。

“九一八”事变后,日本帝国主义野心显露,但蒋介石仍固执己见,秉持“攘外必先安内”,竟将武器对准同胞。

战况加剧,日军铁骑横扫大半中国,逼近南京国民政府。上海、江苏沦陷后,日军对南京实施四月空袭,中山陵亦遭袭,留下两处弹孔。

当地职工组织发动保卫中山陵行动,八十名卫士立下“誓与陵墓共命运”的书面誓言。

1938年5月7日,中国空军第三大队二十五中队队长汤卜生接令,驾侦察机自武汉至南京,于中山陵上空绕飞数圈后,释放一束白玉兰,花瓣悠然洒落。

南京人民在日军屠杀中重见希望曙光,中国军民团结奋战,壮烈场景震撼人心。

抗战胜利,国民政府迁回南京。我党代表周恩来、邓颖超等45人抵宁,赴中山陵默哀,并借此契机与国民政府展开和谈。

主要任务是探明国民党态度,但周总理每次路过中山陵都会登山祭拜。如今外敌已除,若孙中山先生健在,人民或可彻底远离战乱。

蒋介石在权衡权力与人民利益后,选择了权力,致使两党间的和谈最终破裂。

我党代表即将离宁,周总理及代表团成员临行前再访中山陵。时值初冬,寒风凛冽,三十余名同志相继登山祭拜。

同志们采花编圈,依次献于孙中山陵前。周总理闭目静立良久,忽闻脚步声,见队伍后有一陌生面孔。

总理走近那人,轻声询问:“你来此处的目的是什么?”

我叫范良,职责在于看守中山陵,是一名相关职员。

周总理凝视范良久,之后将四十万纸币递给他。

请将这笔钱分发给陵园看守的同志,孙中山先生革命贡献巨大,务必确保陵园安全无虞。

范良紧握周总理双手,泪水涌出眼眶,他点头示意,目送周总理一行人渐行渐远。

不仅周总理对中山陵有特殊情结,毛主席、邓小平等也欲前往瞻仰。但解放战争后时局不稳,南京为国统区,拜谒难度大,此愿只能暂缓。

新中国成立后,工作渐趋正常,主席方得空前往南京视察,并借此机会赴紫金山拜谒中山陵。

1953年1月,苏南、苏北行署区及南京直辖市合并成立江苏省。同期,中央召开全国经济工作会议,总结前四年经济工作,并宣布启动全新发展工程:第一个五年计划。

为深入了解全国经济形势并制定过渡时期总路线,毛主席决定前往武汉和南京考察。

同年2月,毛主席在陈毅等陪同下,登上“洛阳号”军舰,前往南京。

南京码头轮廓渐明,江苏省委书记何庆施与华东军区政委唐亮已候多时。军舰停稳,双方会面。主席略作了解后,前往当地干部安排的住处休息。

次日拂晓,按计划主席将赴中山陵。多年的心愿终得实现,他满心欢喜,早早收拾妥当,准备启程。

华东局势复杂,主席安全需谨慎对待。见主席整装待发,一名公安同志上前,郑重提醒道:主席的安全工作务必细致周到。

主席,鉴于安全考量,公安部门已预设上山路线,陵墓西侧现辟有小径,建议由此上山。

听到“小路”二字,主席笑容满面,风趣地回答。

此次祭拜革命先烈,应选择正道以表敬意,小路不妥,故决定走大路前往。

主席的话语令公安同志无言以对,随后随行人员迅速集结,众人紧随毛主席步伐,一同前往山下。

时间尚早,但周边不应无人,主席心生疑惑:“今日群众皆往何处,为何无人至此?”

身后的同志犹豫许久未能言明,但见主席面容和蔼,便安心解释起来。

警卫部门为保安全,已提前疏散今日游览群众。

群众游览中山陵与我们祭奠并无冲突,我们无权驱赶群众。

在主席指示后,疏散游客重启旅程。主席步入中山陵不久,即有敏锐同志辨认出他。

众人瞩目,齐声呼喊:“瞧,毛主席到了!”

欢呼声连绵不绝,如山洪暴发,众人齐喊“热烈欢迎毛主席”,清晨寒意即刻消散,群众热情洋溢,氛围变得轻松愉快。

随着群众围观问候增多,毛主席热情回应。警卫人员汗流浃背,担忧主席安全。场面失控之际,工作人员欲驱散群众,毛主席嘱咐勿急。

今日百姓难得来访,此乃良机,不可将我与民众隔绝,务必亲近交流。

主席摘下帽子,转身面向群众,高声呼喊。

请大家自由参观,我今日同样为拜祭孙中山先生而来。

目睹人来人往、川流不息的群众,主席感慨地对大家说:“人群之盛,实乃壮观。”

这就是人民,他们是世界发展的真正推动力。

毛主席一行人上山路途中走走停停,沿途受到群众的欢呼与掌声,最终抵达祭堂。

宽阔水泥台阶似阳光大道,伴着同志们沉稳步伐。主席前行,将预备花圈敬置于孙中山先生坐像前。

花圈上的飘带携有毛主席亲笔书写的挽联,内容深刻。

孙中山先生之灵永存,毛泽东致以深切哀悼并敬挽。

众人默哀三分钟,虽静默无言,心灵却与孙中山先生激荡思想火花。他对革命事业的贡献,再次浮现众人脑海,铭记于心。

《建国大纲》引众人瞩目,主席凝视入神,陈毅提醒后方回过神。嘴上应允,双脚却未动,直至全文阅毕,主席才不舍离去。

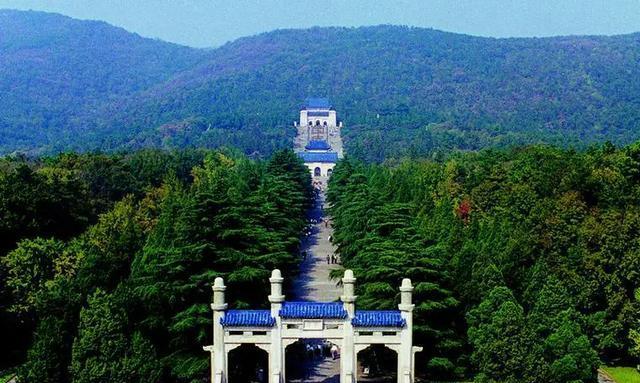

离开祭堂,满眼梧桐、雪松与宝塔松苍翠挺拔,绿树成荫,令人心旷神怡。自兴高采烈而来,经心情沉重拜谒,至见宏伟景象豁然开朗,主席心绪数小时内巨变。

中山陵不仅是孙中山先生的陵寝,亦是革命精神的象征与传承之地,彰显着深刻的历史意义。

【绿化之心,至今仍熠熠生辉】

众人讨论中继续前行,及至高处眺望,主席不禁皱眉。

与中山陵的满目翠绿相比,南京城区景色略显萧瑟,零星绿意在大城中显得微不足道。

主席驻足,对江渭清道:“你要铭记,责任重大,务必兢兢业业,不负所托。”

渭清,中山陵上的树木,均为国民党时期所植。

江渭清听后点头,主席随即开口,嘱咐说:

国民党已重视绿化,我们更应积极行动。建议全面绿化南京城,此事至关重要,需由你这位书记亲自负责。

在毛主席指示下,江渭清书记率先垂范,引领全省植树造林。数年后,主席重返南京,昔日零星绿意已换满目葱郁,景象壮观。

鲜为人知的是,毛主席多年来极为关注绿化问题。新中国成立前,战争频仍致生态环境遭重创,森林覆盖率低至8.6%。

1949年,毛主席在修订《中国人民政治协商会议共同纲领》时,明确提出“保护森林,有计划地发展林业”的方针,并曾强调此重要性。

绿化祖国,推行园林化建设。需打破常规,采用先进技术,在较短时间内,将我国建成社会主义现代化强国。

在毛主席“绿化祖国”号召下,每年春季多地掀起植树造林高潮,广大群众踊跃参与,活用领袖思想,发扬革命精神,大力推进绿化工作。

十二年的绿化运动,全国新增森林572.4万公顷。在毛主席与全国人民的共同努力下,原本荒芜的山地已焕然一新,呈现出生机勃勃的景象。

【结语】

毛主席教导:“无林不成世界。”此言至今熠熠生辉,绿化国家仍为社会主义现代化建设的重要追求之一。

伟人目光长远,洞察精准,令人钦佩。今我国不负主席期望,践行“绿水青山即金山银山”理念,环境质量、生态保护、绿色转型、制度体系及全球贡献均获瞩目成就。

中国为全球生态治理、化解危机、维护安全及构建人与自然和谐、清洁美丽的世界,贡献了智慧与方案。

董书华在《新闻春秋》2022年第02期发表文章,探讨孙中山1925年国葬的报道与宣传如何塑造国家英雄典范,文章页码为80-95。

陆其国在《兰台内外》2007年第2期刊文,题为《孙中山遗体保卫战》,探讨了孙中山先生遗体保卫的相关历史事件,文章位于54至55页。

生态文明建设已获显著且广受关注的成就,展现了我国在环境保护与可持续发展方面的努力与成果。