在家庭教育这个话题上,父母的角色分工一直是个老生常谈的问题。母亲常被形容为“家庭的主心骨”,而父亲则更像一个“隐形的支柱”。但当“隐形”变成了“失责”,许多问题便会悄然浮现。今天,我们就通过那些让人哭笑不得的“贴对联事件”,来聊聊家庭教育里父母角色的重要性,以及那看似无关紧要的细节,如何影响孩子的成长和家庭的和谐。

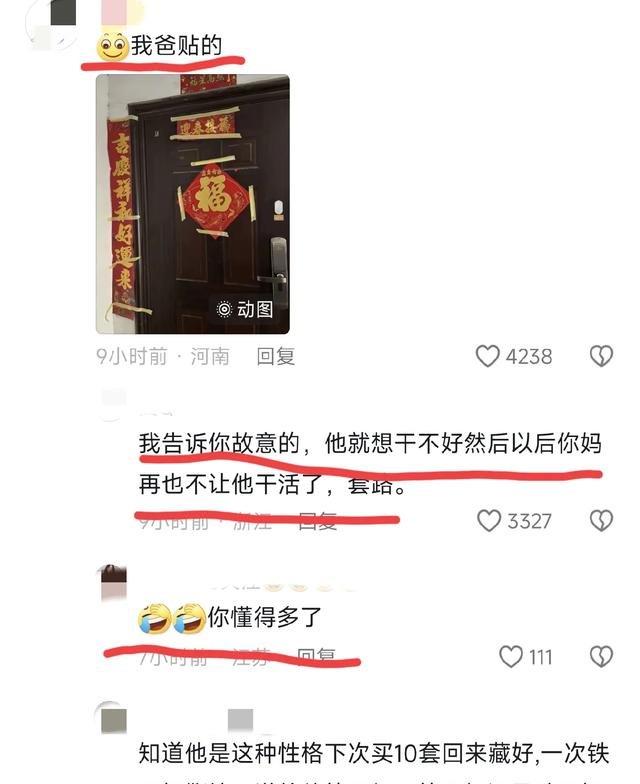

春节贴对联,是中国家庭再熟悉不过的一件事。红红火火的对联贴上门,仪式感瞬间拉满,年味也扑面而来。一些父亲贴对联的“神操作”,却让人忍不住扶额叹息:有的直接把钥匙孔挡住,回家开门成了难题;有的把上联贴成下联,横批随意倒着贴;甚至还有贴成“大红叉”的,仿佛在门上画了“禁行标志”。看似一件小事,竟能暴露出父亲在家庭责任上的态度问题。

“贴不好春联=能力不足”吗?不,这是一种态度问题。

有人可能会为这些父亲辩解:“不就是贴个对联嘛,至于上纲上线吗?”但问题的关键不在于贴对联的技巧,而在于是否用心。用一句俗话说:“没吃过猪肉,还没见过猪跑吗?”再怎么手残,也不至于把对联贴成“大红叉”吧。父亲们的随意和敷衍,背后其实反映了一种家庭责任感的缺失。与其说不会贴对联,不如说他们根本没有认真对待这件事。

“没贴好对联”这件事,能引发多大的连锁反应呢?

有个女孩在网上分享了她父亲贴春联的经历:对联挡住了钥匙孔,导致一家人回家时手忙脚乱。母亲一怒之下发了火,而女孩却第一次理解了母亲的“坏脾气”。小时候,她总觉得母亲对父亲太苛刻,经常唠叨、发火,甚至对父亲“动怒”。而父亲则一副温吞的模样,从不与母亲计较,这让女孩觉得父亲才是那个更“包容”的人。这次贴对联的事件让她意识到:母亲的坏脾气,或许是对家庭责任分工不均的长期积怨。父亲的“隐形”与“失责”,导致了母亲不得不承担更多的家庭事务。更让人唏嘘的是,这种“隐形责任感”不仅影响夫妻关系,还对孩子们的成长带来了潜移默化的影响。

父母的角色分工,不能只靠一个人扛着。

在许多家庭里,母亲似乎总是那个主导教育和生活琐事的角色,而父亲则成了“甩手掌柜”。当家务事、子女教育的大部分责任都落在母亲身上时,她的压力自然可想而知。而父亲的“失责”,不仅让母亲身心俱疲,也会让孩子产生错误的认知:认为家庭责任理所应当是母亲的事情,父亲只需“象征性”参与。久而久之,孩子可能会学会“有样学样”,男孩长大后可能忽视自己的责任,女孩则可能在未来的家庭关系中重复母亲的角色——过度付出却得不到同等的回报。

每一个“不经意”,都可能影响孩子的世界观。

父亲贴对联的随意态度,可能被孩子解读为“凡事不必用心”;母亲的“坏脾气”,则可能被认为是“无理取闹”。当这些孩子长大后再回头看,或许会发现父母的行为背后藏着深意。父母的每一个行为,实际上都在潜移默化地塑造孩子的性格和处世方式。

比如,有些孩子会在成长过程中对母亲产生怨言,觉得她情绪化、不讲理,对父亲则更多的是依赖甚至崇拜。但当他们亲身经历了一些家庭琐事,或者目睹了父亲的“敷衍式参与”后,才会意识到:原来母亲并不是无理取闹,她的“坏脾气”不过是想让父亲多承担一些责任。可惜的是,许多孩子直到成为父母后,才明白这种深刻的道理。而那些“误解”的代价,可能是一段未曾好好珍惜的亲子关系。

“父亲的角色”不该只是一种象征。

有些人总认为,父亲只要负责赚钱养家,就已经尽到了职责。但事实上,父亲在家庭中的作用远不止于此。他们的责任,还包括在子女成长中树立榜样、参与教育、分担家务等。一个真正负责任的父亲,不会用“工作忙”作为逃避家庭事务的借口,而会用实际行动告诉孩子:家庭是需要用心经营的。

当父亲缺席了家庭教育,母亲只能独自扛起所有的担子,这对孩子是不公平的。教育不仅仅是学校的责任,家庭的氛围、父母的言行,才是孩子最好的教材。而父亲的“失责”,会让孩子在成长过程中缺失某些关键的品质,比如责任感、同理心、合作精神等。

家庭教育的核心,是榜样的力量。

父母在家庭教育中最重要的作用,绝不是一味地说教,而是通过自己的言行,让孩子潜移默化地学习到正确的价值观。如果父亲总是用敷衍的态度对待生活小事,孩子也会觉得认真是没有必要的;如果母亲总是独自承担一切,孩子可能会对责任产生错误的理解。

所以,无论是贴对联还是其他家庭琐事,父母都应该以身作则,用行动给孩子树立榜样。因为孩子会看在眼里,记在心里,并在未来的生活中复制这些行为模式。

那么问题来了:父亲们真的无法改变吗?

其实不然。每个人都可以从小事做起,改变自己的家庭角色。比如,下次贴对联时,用心一点,别再贴成“大红叉”;面对家务和子女教育,多主动分担,而不是“做不好就没人让你做了”。这些看似微不足道的改变,都会给家庭带来积极的变化。

那么现在该问问自己:你家的父亲,也有过类似的“贴对联操作”吗?你又如何看待父母在家庭教育中的角色分工?