《——【·前言·】——》

李贺那家伙,蹦出一句“天若有情天亦老”,嘿,直接把盛唐那帮文人墨客给震得外焦里嫩,可倒好,愣是没人能接上这下半句,真是让人哭笑不得啊!

到了宋朝那会儿,才有人把这对子给对上了。您说这事儿奇不奇,都过了上千年了,这对联背后的故事还是让人琢磨不透,跟个谜似的挂着那儿。

你说李贺那小子,咋就能写出那么绝的诗句呢?他这辈子啊,得经历了多少弯弯绕绕、起起伏伏的事儿啊?咱们得扒拉扒拉他的过往,瞅瞅里头有啥传奇。李贺这人吧,不像咱们寻常老百姓,他的生活那简直是波澜壮阔,比唱戏还热闹。你想啊,没有点曲折离奇的故事,他能憋出那些让人拍案叫绝的好词好句吗?肯定不能嘛!所以说,咱们得琢磨琢磨,李贺这家伙到底是咋走上这条文学大道的?他那些个起起落落,是不是就像他写的诗一样,跌宕起伏,扣人心弦?哎,这可得好好说道说道。

哎,您瞧好了,这说的是一段不那么顺溜的人生开场——波折命运的大戏,拉开帷幕喽!

公元790年那会儿,李贺呱呱坠地了,降生在盛唐一个虽然贵族但挺拮据的家庭里。你想啊,那时候盛唐繁华得很,可李贺家呢,贵族是贵族,就是手头紧了点儿,跟那些富得流油的贵族比起来,那简直是“贵族界的清流”。不过,这清贫也没耽误李贺的才气,后来他可是写出了不少好诗呢。所以说啊,有时候家境不咋地,也能出大才子,李贺就是个活生生的例子。

老李贺啊,那可是唐朝皇族的后代,不过呢,家里头穷得叮当响,日子过得紧巴巴的。打小起,这小子就不一般,三岁那会儿,就迷上了吟诗作对,到了五岁,嘿,连对联都能信手拈来,真是个小机灵鬼儿。

每回他溜达着念出那些清清爽爽、跟小葱拌豆腐似的诗句,总能叫左邻右舍瞪圆了眼珠子,心里头直嘀咕:嘿,这家伙,还真有两把刷子!

他就爱自个儿在村头小道上溜达,听那风儿嗖嗖地穿过干草堆,跟说悄悄话似的。然后抬头一望,嘿,西边那片云霞,被夕阳给整得跟火烧云一样,红彤彤的,美得让人心里头直痒痒。

老拿着些破木板片儿,在地头边上比划来比划去,时不时还嘀咕几句诗词,自个儿乐呵着。这儿涂涂,那儿画画,跟孩子似的,在田埂边上找乐子,嘴里还哼哼唧唧的,挺有意思。

这么个当儿,他的嗓音听起来就跟那秋风扫过的草叶子似的,有点儿颤巍巍的,还带着那么一股子老成的味儿。

李贺他娘啊,那真是心疼儿子疼得要命,可一提到这小子将来咋样,心里头就跟压了块大石头似的,愁得慌。

他可不乐意只在乡下头自个儿哼哼唧唧地写诗,心里头那股子劲儿啊,跟好多读书人一样,盼着能通过科举,一脚踏进朝廷的大门,给咱家脸上贴贴金。可老天爷不赏这碗饭,为啥呢?就因为他老爹叫晋肃,您听听,“晋肃”这名儿,一念出来,跟“进士”似的,这不是跟他开玩笑嘛!

哎,您知道吗,在那个年代啊,人们对名字讲究得要命,稍微不对劲儿就能惹来大麻烦。李贺这家伙,摊上这么个名字,简直就是给自己科举之路设了个大门槛,差点儿就没法儿迈过去了。您说这事儿逗不逗,就因为一个名字,愣是把大好前程给挡在了门外头。

公元805年那会儿,李贺他老爹一病不起,撒手人寰了,留下李贺孤零零的,那时候他才十六,嫩得很呢。

站在那灵堂跟前,李贺俩眼珠子一动不动地钉在老爹的棺材板上,嘴抿得跟条线似的。

家里人围一圈儿,呜呜咽咽地抹着眼泪,可李贺呢,愣是一动不动,跟那儿硬挺着呢,就像是碰上个躲不开的倒霉事儿,只能咬牙扛着。

打从那会儿起,他肩头上就像压了座大山,整个家的担子都落他一人身上了。老爹一走,家业是传下来了,可也像是命运跟他开了个大玩笑,让他心里头不是滋味儿。

往后的那几年,李贺硬是一肩挑起了这个家的担子。他啊,就像那孤胆英雄,家里里里外外全靠他一人张罗。没白没黑地忙活,愣是把这日子过得有模有样。你说,这不是能耐是啥?一个人,顶起了一片天,真是让人不得不佩服!

他琢磨着用诗歌来逮住生活中的每个小感触,拿些个特别的词句,一股脑儿地往外倒,心里怎么想,诗里就怎么写。嘿,这不,生活中的一颦一笑,一怒一哀,全让他给揉进诗里了,用得那叫一个贴切,表达自己的心思,比说话还直接!

老街坊们老瞧见他那干巴的身影,在地头垄边自个儿捣鼓诗呢。手里那块破木板,写得密密麻麻,跟刻上去似的。这家伙,好像是拿写诗当武器,跟这不平的世界较上劲儿了。心里头那点憋屈,全让他拿诗给发泄出去了。

李贺这日子啊,过得是越来越没味儿了。家里头一堆麻烦事儿,老爹一走,那担子全落他肩上了。科举考试吧,又像是竹篮打水一场空,瞅着就没戏。这一连串的打击,愣是把他一个活泼开朗的小伙儿,憋成了闷葫芦,整天耷拉着脸,跟霜打的茄子似的,看着就叫人心疼。

金铜大仙的叹息声嘿,你听说了吗?那金铜大仙,可不是一般的神仙,他也会唉声叹气呢!这事儿说来话长,但咱得简短点,别啰嗦。想当年,金铜大仙那是何等的威风凛凛,站在那儿,金光闪闪,耀眼得让人不敢直视。可如今呢,岁月不饶人,哦不对,是岁月不饶仙,他也开始有了自己的烦恼。你瞧他,时不时地就低下头,唉声叹气,像是在诉说着什么无尽的哀愁。你说,这大仙是不是也跟人似的,有啥心事憋在心里,憋不住了就得发泄发泄?咱也不知道他到底为啥叹气,是怀念过去的辉煌日子,还是感叹现在的落寞?反正啊,他这一叹,咱们这些凡人听着,心里也怪不是滋味的。有时候,我路过那儿,看着金铜大仙那副模样,就想上去拍拍他的肩膀,跟他说:“嘿,大仙,别愁了,咱们凡人还有句老话呢,叫‘好汉不提当年勇’,你就往前看,乐观点儿吧!”可咱也不敢啊,毕竟他是大仙,咱得尊敬着点儿。总而言之,金铜大仙的叹息声,就像是首哀歌,悠悠地回荡在空气中,让人听了心里头不是滋味。但愿他能早日解开心结,重新变回那个威风凛凛的大仙吧!

李贺啊,到了二十岁那年,一拍大腿,说走就走,头一回离了老家,奔向了长安那座大城市。他这心里头啊,跟揣了只兔子似的,砰砰直跳,踏上了前往长安的路。这一路上,风景嗖嗖地往后头倒,他心里头那个激动劲儿,就别提了。长安啊长安,那可是多少人心心念念的地方,李贺这回也算是开了眼了。二十岁的小伙儿,满怀着憧憬和希望,就这么一路颠簸,一路欢歌,朝着长安进发。你说这事儿,简单不简单?但对他来说,这可是人生头一遭啊,意义非凡,跟中了大奖似的。所以啊,他这一路,走得那叫一个带劲儿,心里头那个美,就跟吃了蜜糖一样甜。

他披着一件老掉牙的宽松大衣,跨坐在一匹皮包骨的瘦马上,心里头揣着对明天的满满盼头,还有那么点儿对老天爷安排的莫名其妙的心慌。

他这一路啊,走着走着就掏出笔来划拉两下,嘴里还嘟嘟囔囔地念叨着自己的诗句。心里头那点寂寞和惆怅,全让他给编进诗里了,然后跟撒豆子似的,每个冷清的小村庄都落上那么几句。

长安啊,那可是打小儿就在耳边转悠的地名儿,是大唐那块儿的风水宝地,热闹得跟炸了锅似的,金光闪闪,满是捞世界的机会。那地界儿,简直就是文人们做梦都想蹦跶上去的大戏台子。

李贺他一股脑儿往西边窜,路过了一村又一寨,还有那望不到边的庄稼地。大白天的,他骑在马上,眼瞅着马蹄子底下扬起的黄土,跟个小旋风似的。到了夜里头,他就随便找个窝儿,往那儿一躺,嘿,头顶着满天星星就当枕头了。

十月份的长安啊,那秋风嗖嗖地往衣裳缝里钻,凉飕飕的。可你瞧瞧那街市,嘿,还是人挤人,热闹得跟过年似的。大伙儿该干啥干啥,一点不受这凉风的影响,那叫一个热火朝天!

李贺啊,他总算是踩上了长安这块地界儿。往那宽敞的大街上一戳,嘿,他有点儿懵圈了。这城啊,跟他脑子里头描绘的那幅图可不太对得上号。你说它热闹吧,确实挺热闹;可你说它凉薄吧,那也是真凉薄。

刚踏进长安城那会儿,李贺心里头那股子热乎劲儿,简直能煮熟一锅豆子。他心里琢磨着,要是能在这儿碰上几位文墨高手,套套近乎,混进文人堆里,好歹也能给自己挣个脸面,站稳脚跟不是?

没多久,现实就给他上了一课,告诉他长安这地界的文坛,可不是随便晃悠两下就能混进去的。他原以为,凭点才情,到这文人扎堆的地儿,怎么也能混个脸熟。嘿,没想到,这文坛的门道多着呢,比他想的复杂多了。那些个文人墨客,一个个眼高于顶,写的啥玩意儿他有时候都看不懂,更别说插话搭腔了。想融入他们的圈子,难啊,难于上青天!他开始琢磨,这文坛是不是也得讲究个“圈子文化”,得有熟人带,有门路进?自己这么单枪匹马地闯,怕是要碰一鼻子灰咯。哎,说到底,这长安的文坛,还真不是你想进就能进的,得慢慢熬,慢慢磨,说不定哪天,才能在这文人堆里混出个名堂来。

这儿啊,是名利场的热闹地儿,可往深了瞧,满眼的冷淡和生分。那些个高高在上的大官儿、有权有势的主儿,压根儿就没拿正眼瞧过咱这位年轻的小诗人。

即便他吟出的诗句,能得到几个知音的喝彩,可大多数人呢,也就那么无所谓地一晃而过,好似在瞧一场跟自个儿没半毛钱关系的热闹戏码。

有那么一天,李贺溜达到了长安的一个老宫殿的地界儿,这儿啊,以前可是皇上住的大宅子,现在剩下一堆遗址。宫殿大门口,立着一尊金灿灿的铜仙人,跟个守护神似的。

嘿,您瞧那座仙人像,立在这儿都几百年了,跟个老寿星似的。它啊,那可是亲眼瞅着一个个朝代跟走马灯似的换来换去,风风雨雨也都没少挨。但您瞅瞅,人家还是屹立不倒,真是够坚韧的!

李贺往那儿一站,跟雕像对上了眼,死盯着不放,眼神里头那股子深沉,跟黑洞似的。

他瞅着这尊雕像,就跟穿越了似的,一眼望见了几百年前汉家的热闹劲儿。那会儿,繁华得没法儿说,可辉煌劲儿一过,嘿,剩下的就只有一片荒凉,还有那说不尽的冷清寂寞了。

那一刻,李贺心里头那是五味杂陈,啥滋味都有。

他拿起笔,“唰唰”几下,写下了那首《金铜仙人辞汉歌》,里头有那么一句:“老天爷要是有感情,也得被岁月熬老了,人间的事儿啊,变的变,衰的衰,这才是正经道理。”这话,就像是心窝子里掏出来的叹气,把他对这世道变化的没辙,还有对那些陈年往事的感慨,一股脑儿都倒了出来。

李贺把笔一搁,愣愣地站在那儿,瞅着这金铜铸的仙人,心里头就跟照镜子似的,好像瞅见了自己似的。他就那么呆站着,眼神儿直勾勾的,像是在跟那金铜仙人对眼儿,心里头琢磨着些啥,谁也猜不透。这金铜仙人,在他眼里头,倒像是成了自个儿的影子,一动不动,却又能说出他心里的话儿来。

他感觉自己就像是那尊雕像,被撂在了一个明晃晃的地界儿上,光鲜亮丽是光鲜亮丽,可也就只能瞪大眼睛瞅着日子一天天溜走,自个儿呢,插不上手,也使不上劲儿。就像是个看热闹的,看着时光嗖嗖地跑,心里头那个急啊,却啥也干不了。

搞完那首《金铜仙人辞汉歌》后,李贺这名儿就在文人堆里悄悄传开了。可您猜怎么着?他心里头那份孤单劲儿,还是跟往常一样,跟没人搭理似的。

长安那热闹劲儿跟他心里的冷清真是天差地别,他那诗啊,有的人夸得跟朵花似的,可到头来,还是填不满他心底那空落落的感觉。你说这事儿,诗写得再好有啥用,心里的窟窿还是在那儿,跟没写一样。

他在长安城里溜达个不停,笔头子也一直没闲着,写诗成了他的日常。心里有啥酸甜苦辣,全一股脑儿地塞进了那些古怪又带劲儿的诗句里头。

他在长安待的日子不长不短,可这段光阴对他来说,就像是走了一遭五味杂陈的旅程。一边儿是心里头那股子对功名利禄的热乎劲儿,一边儿又不停地琢磨自个儿的内心戏码,纠结得跟啥似的。

李贺老想着那个金铜仙人,那家伙的影子啊,就像是刻在他心里头似的,成了个标志。标志啥呢?标志那些被年月丢在脑后,孤零零的家伙,还有那些梦里头想得好,实际上却摸不着的理想。

长安那热闹劲儿,真不是他能掺和进去的场子。到了公元811年那会儿,李贺一拍大腿,又溜达到了家门口,告别了长安那片繁华地儿,回了老家。

这一回,他对明儿个的盼头儿是越瞅越迷糊了,就剩心里头那点儿藏得深深的诗句,跟他在孤单的路上做个伴儿,一步一挪地往前走。

石延年这家伙,一开口就透着那么股子味儿。他这么一答,嘿,还真是言简意赅,半点不含糊。你说他这回应啊,就像是老茶馆里的茶,浓郁又直接,一点拐弯抹角的劲儿都没有。他就那么简简单单几句话,把事儿给说得明明白白,跟老舍先生笔下的角色似的,透着股子实在和风趣。石延年这回应,干脆利落,让人一听就懂,心里头那叫一个透亮!

唐朝那璀璨的日子慢慢淡出,李贺这家伙,也在冷清中悄悄走到了人生的末路。他的时光啊,就像那夕阳下的余晖,一点点儿地没了光彩。李贺呢,也在这一路的孤单里,脚步越来越沉重,眼看就要走完他这一遭了。没有啥大热闹,也没啥大喧哗,就这么静悄悄地,唐朝的辉煌成了过往,李贺的生命也快要画上句号了。

哎,您知道吗?公元816年那会儿,咱们这位才子李贺,嘿,说走就走了,才活了二十七个春秋呢!您说这事儿,多让人扼腕叹息啊!二十七岁,正是风华正茂的年纪,却早早地跟咱们这些凡夫俗子道了别。

他那句“老天爷要是动了情,也得变老喽”在历史的河流里漂着,成了好些人心头的琢磨事儿。

您听听这句话,里头那股子凄凉劲儿,还有那份儿孤单,就像是直接往心里钻,可奇怪的是,这么些年了,愣是没人能对出个合适的下句来,真是绝了!

嘿,您瞧这句老话儿,跟藏着宝贝似的,解不开的秘密啊!打从老祖宗那会儿起,几百年了,愣是没人能对上那么一句合适的。就跟等着知音似的,这句子就这么孤零零地晾在那儿,等着哪天有人能给它找个伴儿呢!

到了北宋那会儿,石延年,大伙儿都叫他石曼卿,就这么闪亮登场了。这家伙,一出现就挺惹人眼的。石曼卿,这名儿听着就挺有文采,跟那些个文人墨客似的。他可不简单,往历史的大舞台上这么一站,嘿,立马儿就显得与众不同了。你说这历史舞台啊,人多了去了,可石曼卿就这么独树一帜,让人想忘都忘不了。那时候的人们啊,一提石曼卿,都得夸上两句,说这家伙,真是个有能耐的主儿。

石延年,那可是北宋时候的一位文豪,打从公元990年那会儿就来到了这世上。说起来,他跟李贺那哥们儿,命运轨迹还真有点儿像双胞胎似的。

年轻那会儿,石延年那可是名声在外,响当当的人物,可偏偏官场上就是不走运。一身本事没处使,心里头那个憋屈啊,整天就跟吃了苍蝇似的。这么一来二去,他看谁都不顺眼,对那些朝堂上的勾心斗角,更是烦得要命,恨不能躲得远远的。

有那么一个黑漆漆的晚上,石延年躺在床上翻来覆去,心里头那个乱啊,就跟炸了锅似的,老想着那些还没影儿的梦想。

他歪打正着翻到了李贺那首《金铜仙人辞汉歌》,嘿,这一读可不得了,心里头那个波澜壮阔啊,直愣愣被戳中了心窝子。

那句话,“要是老天也有情,那它也得老喽”,就像是一下子挠到了他心里头那块最痒痒的地界儿。

他左思右想,琢磨着那句话的滋味,心里头跟猫爪子挠似的,老半天过不去这个劲儿。

有那么一个深夜,石延年心血来潮,啪地一下点亮了油灯,翻箱倒柜找出笔墨,往桌前一坐,大笔一挥,写下了这么一句:“要是月亮没烦恼,那它准得天天圆滚滚的。”

这话儿,就像是跟李贺搭了个腔,回了句嘴似的。

要是老天爷也有情,那他指定得变老,月亮要是心里没恨,保管天天圆得跟啥似的,一点不缺。

嘿,您瞧瞧石延年那句诗,跟李贺那出名的句子往一块儿搁,那叫一个绝配!简直就是给李贺那声叹息找了个伴儿,俩人一唱一和,说的都是人生这事儿,变化无常,跟翻书似的快。

灯影儿一晃,石延年搁下了笔杆子,嘴角轻轻往上一勾,乐呵了一下。

嘿,你瞧,他脑子里头那会儿就像放电影似的,瞅见了那个瘦得跟竹竿似的李贺。这家伙,就站在长安那热闹非凡的街头上,俩眼珠子直勾勾地往远处瞟,也不知道是看啥呢。那眼神里头,透着一股子说不出的凄凉,就跟冬日里头喝凉水似的,透心凉。

他俩隔了百八十年,却像在同一条冷清的小道上,远远地望着彼此,心里头那个明白哟。虽说年头不搭界,可那份子寂寞的诗情,愣是让他们心连了心,跟老朋友似的。

嘿,您瞧瞧这句,“要是月亮没怨气,那得天天圆滚滚的”,就这么简单一句话,愣是让俩诗人在那悠悠岁月长河里,来了场说来就来的“穿越式茶话会”。

千年之后,那声音又悠悠地飘了回来。你想象一下,时光嗖的一下,飞过了整整一千年,然后,嘿,有个声音就这么不声不响地,又钻进了咱们的耳朵里头。这可不是啥神神鬼鬼的事儿,就是那千年前的一点儿动静,穿越了时间的长河,又跟咱们打了个照面。你说这事儿奇不奇怪?千年前的风啊、雨啊、人儿啊,他们的说话声、笑声、哭声,就这么被时间给偷偷录了下来,然后又找了个机会,给咱们放了一遍。咱们听着,就像是听老辈人讲故事一样,亲切得很,又带着点儿说不出的神秘。千年后的回响,听起来就像是老照片里头的人突然动了起来,跟你聊起了天。你说,这时间是不是也挺爱开玩笑的?明明过去了好久好久,却又好像昨天才发生的一样。咱们呢,就像是时间的听众,静静地听着那些古老的故事,感受着那份跨越千年的情感。所以啊,下次你要是觉得无聊,不妨想想这千年后的回响,说不定,就能听到点儿有意思的东西呢!

千年一眨眼,这对子还在文学的大舞台上,亮着它那份独到的光彩。你说这时间,嗖嗖地过,可这对联呢,愣是一点儿没褪色,跟新的一样,在文学历史上头,闪闪发亮,耀眼得很。

“老天爷要是有情啊,那也得变老不是?月亮要是没恨,它就得一直圆着喽。”这话儿被大伙儿琢磨出了好多种味儿。

二十世纪那会儿,咱们中国正闹革命呢,你猜怎么着?就连咱们的毛主席,也爱拿那句诗来说道说道。

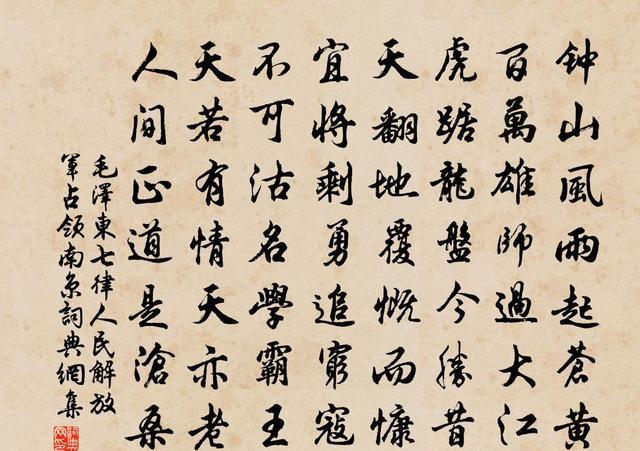

在那首《七律·人民解放军占领南京》里头,他琢磨着“天若有情天亦老”这么一句老话,愣是给它添上了新时代的色彩,就像给老酒换了新瓶子,一股子深情厚谊全倾注在对老百姓和革命事业上了。这感情,杠杠的,全揉进了那字里行间,让人一读就心潮澎湃。

现今这文学江湖里,你要是翻翻李贺还有石延年的诗作,嘿,那股子穿越了千年的孤单劲儿,保准能让你心里头直犯嘀咕,觉得跟他们是老相识了。那情感,就像是隔了世的知音,不谋而合,直戳心窝子。

李贺啊,那家伙,倔得跟头驴似的,愣是不向老天爷低头。他那诗句,嘿,跟长了翅膀似的,飞进了多少人的心窝子里,让人产生共鸣,久久不能忘怀。

嘿,您知道吗?他写的诗啊,简直就是一把从老早老早以前就磨得锃亮的大宝剑,噌的一下,就把那历史的朦胧纱帐给挑开了,直愣愣地戳进了人的心窝子里头。

李贺那份孤寂劲儿,加上石延年那恰到好处的搭腔,嘿,俩人在诗歌史上那可是留下了一段佳话。你说这孤独吧,到了李贺那儿,就像酒香不怕巷子深,总有人能嗅到味儿。石延年呢,也不含糊,一来一回,俩人就把这孤独唱成了诗,传得满城风雨,哦不对,是传颂千古了。