嘉庆四年正月初八,阴冷的刑部大牢中,昔日权倾朝野的和珅攥紧铁栏,对隔壁囚室的福长安低语:"若得生还,照拂吾侄。"这句临终嘱托,揭开乾隆父子蓄谋二十年的政治杀局,更暴露大清盛世下的权力游戏规则。

乾隆四十五年(1780年),云南巡抚李侍尧贪腐案发,和珅以钦差身份南下查办。当这个31岁的军机章京携八十万两赃银返京时,乾隆在养心殿意味深长地说了句:"和珅倒是会持家。"此后二十年,乾隆默许和珅创设"议罪银"制度,纵容其掌控崇文门关税。

据《清高宗实录》统计,和珅经手的"议罪银"超两千万两,其中七成流入内务府广储司银库,成为乾隆南巡、千叟宴等面子工程的资金池。

和珅敢肆无忌惮贪腐的底气,源于其弟和琳在军中的势力。乾隆五十二年(1787年),和琳率三千精兵奇袭廓尔喀,创下"日行三百里"的急行军纪录。

嘉庆元年(1796年)镇压白莲教期间,和琳麾下绿营兵占全国兵力的四成。这种"兄掌财权、弟握兵符"的格局,令乾隆不得不采用温水煮蛙策略。直到和琳猝死军中,乾隆才启动收网程序——三个月内将和珅亲信陆续调离要害部门。

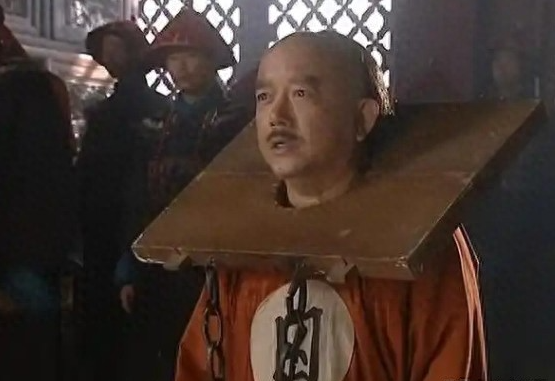

乾隆驾崩第十五日,嘉庆以"二十大罪"锁拿和珅。抄家清单显示,和府藏银八亿两,超过清廷十年岁入。但鲜为人知的是,嘉庆特意保留和珅在京郊的当铺、钱庄,这些产业实为内务府"小金库"。被和珅托孤的福长安,其最终发配盛京的判决,恰发生在内务府完成资产接管次日。这种"去人留财"的操作,印证了和珅不过是皇室的白手套。

丰绅宜绵的悲剧,折射出清朝罪臣之后的生存困境。这个被伯父寄予厚望的年轻人,在福长安倒台后沦落天桥算命。据《燕京杂记》记载,他独创"六爻测官运"卦法,暗中记录官员隐私,以此要挟换取生计。道光六年(1826年),因勒索吏部主事暴露,被流放宁古塔,最终冻毙在冰封的牡丹江畔。

和珅案揭示的不仅是贪腐问题,更是封建皇权的运行逻辑。从乾隆的"养贪"到嘉庆的"杀贪",本质都是维护爱新觉罗家族利益。正如嘉庆在诛和珅后所言:"朕所除者,权臣也,非贪官也。"这种政治智慧,至今仍在警示权力监督的重要性——当监管成为谋利工具,清廉反倒成了稀缺品。