在这个信息爆炸的时代,关于公众人物的新闻总是备受关注。最近,一则关于汪小菲、张兰和大S的包机事件引发了广泛讨论。伴随着这则新闻的是网络上的各种流言蜚语,使得事件更加扑朔迷离。到底什么是真实,什么是谣言?本文将从多个角度深入探讨这场风波,并探讨公众人物如何面对这样的舆论挑战。

事件背景事件的起因可以追溯到具俊晔在2月6日晚宣布将财产继承权让渡给S妈,这一举动引发了社会的广泛关注和讨论。具俊晔的这一决定不仅涉及个人财产的安排,更在某种程度上牵动了公众对大S家庭事务的关注。在这个时候,汪小菲与张兰的直播互动恰好成为了公众焦点。直播中,汪小菲对网络上的流言感到愤怒,似乎与大S的后事处理有关。

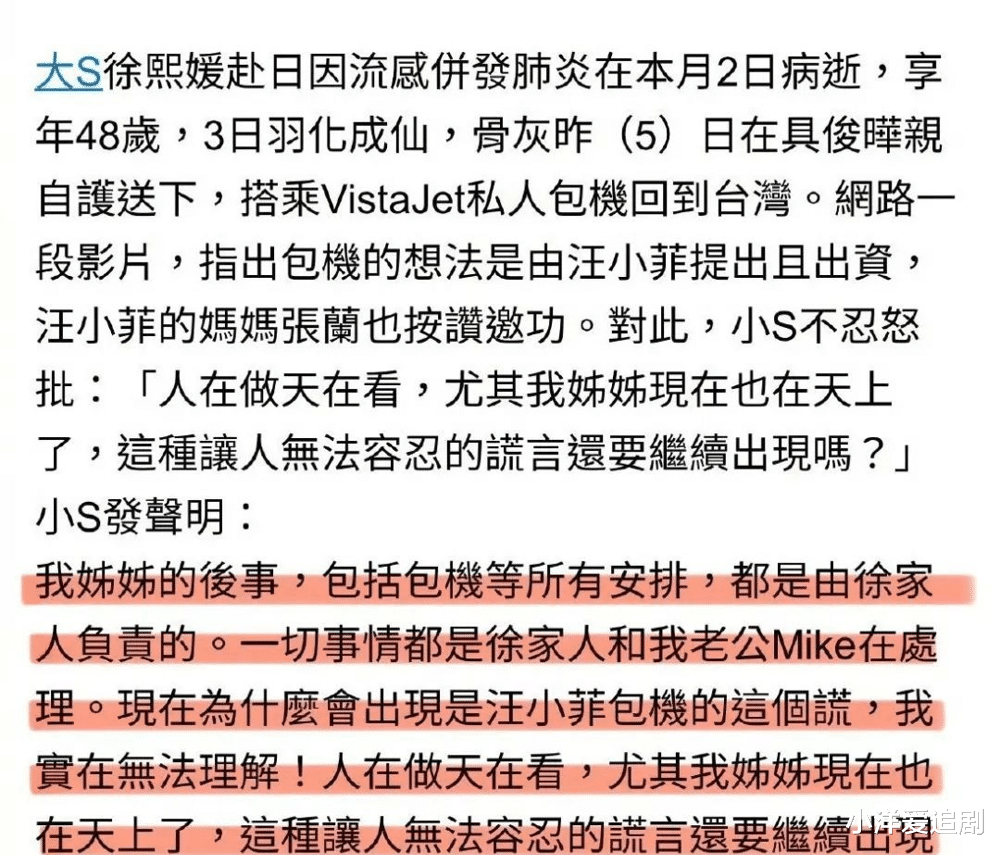

这种愤怒并不是没有理由的。网络上关于大S的包机回台事件的流言四起,指责的矛头直指汪小菲。然而,小S很快发布声明,否认了这些传言,称所有后事安排均由徐家负责,而不是汪小菲。此外,包机公司也出面澄清,表示此次服务费用是由小S全额支付的,与汪小菲无关。尽管如此,流言依旧在网络上肆意传播,并引发了一系列法律和道德上的讨论。

在社交媒体高度发达的今天,关于公众人物的谣言传播速度之快令人震惊。这些谣言不仅对当事人造成困扰,还可能引发社会的广泛关注和讨论。在这个事件中,汪小菲和大S的家庭事务被公众放大,成为网络讨论的焦点。

网络谣言的传播往往不需要太多的证据支撑,只需一个吸引眼球的标题或者片段,就能迅速在网络上扩散。这种现象的背后,是人们对八卦和 gossip 的偏好,对公众人物私生活的过度关注,以及社交媒体平台算法的推波助澜。与此同时,这些谣言的传播也带来了负面影响,包括对当事人名誉的损害、家庭关系的复杂化,以及社会公众对信息真实性的怀疑。

在这个事件中,律师指出,造谣者可能面临民事、行政和刑事责任。这一警告提醒我们,网络并不是法外之地,任何在网络上散布不实信息的人都可能承担法律责任。这也为公众提供了一种思考,即在面对网络信息时,应该保持理性和批判的态度,不轻信、不传播未经证实的信息。

对于公众人物来说,面对谣言是一项重大挑战。如何有效应对这些流言蜚语,不仅关乎个人名誉和形象,更涉及法律和道德的双重考量。在这次事件中,汪小菲的愤怒显然是对网络流言的不满,而小S的声明则是一种及时的法律和公关回应。

公众人物在面对谣言时,首先需要快速反应,及时发布声明,以澄清事实,维护自身形象。这不仅是对公众的一种负责,也是对可能的法律诉讼的一种预防措施。其次,他们也需要依靠法律手段来保护自己的名誉权,对造谣者采取法律行动,以儆效尤。

公众人物还需要利用社交媒体的力量,积极传播正面信息,塑造良好的公众形象。通过与粉丝的互动,分享真实的生活和工作动态,他们可以有效地减少谣言的影响。同时,他们也应当警惕社交媒体的负面效应,避免过度分享个人信息,以防止成为谣言的目标。

法律与道德的双重考量在网络时代,法律与道德的界限在某些方面变得模糊。对于网络谣言的打击,法律是最直接的武器。律师指出,造谣者可能面临的民事、行政和刑事责任,显示了法律在维护个人名誉权方面的积极作用。然而,法律的实施往往需要时间和证据支持,这也让谣言的快速传播具有了时间上的优势。

道德上的谴责同样重要。当网络谣言产生时,社会舆论的压力也在无形中对造谣者形成威慑。公众人物和社会组织可以通过道德呼吁,倡导有责任的言论和行为,减少谣言的产生和传播。这种道德上的力量,与法律的制裁形成了对网络谣言的双重打击。

在处理重大事件时,传统媒体与新媒体之间的合作显得尤为重要。传统媒体以其深入的调查报道和专业的新闻伦理,为公众提供了可靠的信息来源。而新媒体则以其快速传播的特点,能够在第一时间将信息传递给公众。

在这次事件中,传统媒体和新媒体应当共同努力,确保信息的真实性和准确性。通过多方核实和交叉验证,媒体可以减少谣言的传播,为公众提供更为清晰的事件真相。同时,媒体在报道公众人物的隐私和家庭事务时,也应更加谨慎,尊重当事人的个人空间和隐私权。

公众也应当学会理性地看待媒体报道,不盲目相信未经证实的信息。在信息获取渠道丰富多样的今天,媒体素养显得尤为重要。只有通过提高自身的媒体素养,公众才能更好地辨别信息的真伪,减少被谣言误导的可能性。

结语关于汪小菲、张兰和大S的包机事件,再次提醒我们网络谣言的威力和公众人物面临的挑战。在信息传播迅速的时代,如何在纷繁复杂的信息中保持理性,如何在面临谣言时及时澄清事实,都是我们需要思考的问题。法律与道德的双重作用,媒体的负责报道,公众的理性思考,共同构成了抵御网络谣言的坚固防线。希望未来我们能在这个复杂的信息世界中,找到属于自己的理性和判断力。