【前言:】

在中国,从西周那时候起,就有了“全天下的土地都是国王的,所有土地上的人也都是国王的臣民”这样的想法。就是说,那时候的中国人觉得全国就像是一个大家庭,都归国王管。这个想法一直到现在都还有影响。就像我们经常提到的“中央”这个词,就是这个意思。现在还有很多以“中央”命名的单位,比如外交部、司法部、财政部、国家发改委这些。

没错,随着国际环境和国家关系的不断演变,各个民族、各个地方之间的联系和交流变得越来越紧密了;有些国家把原本属于陆地的领土扩展到了海域、天空以及其他一些空间范围。

在人类的历史长河里,出现过好多不一样的国家样子。后来,各个国家通过国际法,定下了现在国家间主权很神圣、都独立平等的规矩,这个规矩一直到现在都还在影响着世界。

【一、 认识民族国家观念】

西方国家因为近代时形成了民族国家的模式,虽然它们的规模和内部结构发生了很多次变化,但受到长久以来的民族国家思想的影响,所以在讨论国家体制和国际秩序时,都是从民族国家的意义出发,来建立相关的国家理论和国际关系观点。

用这种从民族国家出发的角度看近代的国家体制和国际秩序挺合适,但要用来理解古代世界,特别是中国古代的国家体制和国际秩序,就显得是用现代眼光去套古代情况,不太对路了。

现在,西方很多主流学者在解读古代中国时,往往容易陷入一个误区,就是用简单对立的观点来看待中国历史的复杂性和相互依存性。

所以,要理解中国历史,特别是古代的部分,咱们不能光从民族国家或者狭隘的民族主义角度去看,得放到世界历史的大背景里,从更广阔的国际秩序和国家制度的角度来考虑。

换个更接地气、更宽广的角度看,古代中国不光是个有特色的民族国家,还是个跨越民族国家界限,对世界历史有着重大影响的复合型大国。具体来说:

首先,古代中国不仅有好多个民族和族群一起存在并不断变化,而且它还是在这种多民族国家的形式下慢慢发展起来的。

第二,古代中国不光历史悠久,文化传统深远,还拥有丰富多彩的精神世界和强大的文化、社会力量,它是一个不断成长、了不起的文明体系。

第三,古代中国有着自己独特的制度文明,跟西方和其他东方文明都不一样,还有一套管理秩序和机制。这套制度很厉害,能让不同的文明和谐相处、共同发展,还能随着时代变化不断更新,适应现代化的发展。

第四,古代中国虽然经历了不少民族间的争斗、打仗和王朝变换,付出了巨大的代价。但是,每当各大地区不同民族间发生大规模的无政府状态冲突,伴随着王朝的更替和激烈的战争时,人们还是会选择用战争的方式来应对危机,确保各地区的稳定和发展。

这种能让各个地方都稳稳当当发展,保持大国间的良好秩序,还能随着时代进步不断变得更好的制度和文化体系,就是古代中国搞出来的、很特别又有全球影响力的、在世界历史上都很重要的复杂国家模式。

简单来说,就是在研究中国古代历史时,我们用“王朝国家”的说法来代替现在常用的“民族国家”的说法,去整理清楚中国古代王朝从出现、成长、强盛到衰败的整个过程。同时,在现在的国家治理中,我们也要坚持这个看法,一直用这个思路。

【二、什么叫做历代国家】

据我们所知,“王朝国家”这个说法,最早是李鸿宾在2004年一个叫“中外关系史百年学术回顾与展望国际学术研讨会”的会上提到的,他当时写了篇文章叫《王朝国家体系的建构与变更———拿隋唐来举例》。后来,他在2005年又写了篇《中国传统王朝国家在近代社会的变化》,到了2013年,还写了篇《唐朝胡汉关系研究中要注意的几个概念问题》。

李鸿宾在这三篇文章里说明,夏、商、周三代是那种分封制的王朝,而秦朝呢,它在继承和发展了这三代分封制的基础上,建立了一个统一的大王朝,这个王朝就是中国古代“王朝国家”的开端。李鸿宾觉得,“王朝国家”有三个特点:第一个就是中央集权,加上“天人合一”的治国理念;第二个是民族关系上,分内外有别;第三个特点是疆域的界限不太明确,比较模糊。

在古代王朝时期,一个国家的内部情况,就是说人和财富的分布,很不平均。国际政治呢,就是这些不均衡、不平等的国家想办法往外面扩张,找新的地方和资源,最后在国际上显示出来。

换句话说,在王朝国家时期,国家权力里面和外面往往处于一种“不平衡”的状态;而现在国际上的大国之间,因为身份、地位、利益要求和思想观念等不同,它们在权力和结构上也有了不一样的变化。

这是国际政治和秩序大变局中的一次新老交替。按照这个思路去回顾传统王朝国家时代,我们能发现:王朝国家对于帝国世界的看法和秩序观念,其实是从“天朝”想法慢慢变成了“天夏”观念。这是个很关键也很值得留意的变化。

一方面,帝国时代因为势力强大,所以对外扩张是实力提升和权力变大后肯定会发生的事。这个时期最明显的特点之一就是它能越扩越大,控制得也越来越多:一方面,它的力量会猛地增长很多;另一方面,它的地盘会变得特别大,特别远,广袤无垠,好像永远都没有尽头。

第三就是,他们既直接管,也通过别人间接管,这两种方式一起用,互相帮助但也互相限制,像搭档一样协同工作;第四呢,他们的管理制度特别复杂,还老在变,弄得人眼花缭乱。再说到文化,帝国时代那会儿,文化也是五花八门,啥样的都有。

“九服”在古代中国也是指国家的领土范围,跟天下、万方、九陔这些词意思一样,都表示整个国家。它还跟表示所有地方的三灵、四方、四海这些词并列在一起,都是说很大很广的区域。

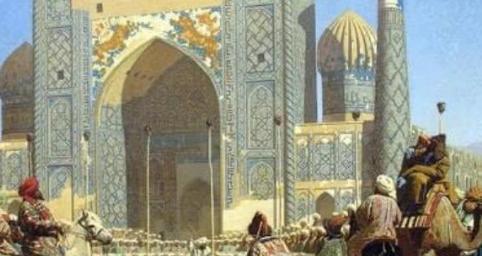

近代时候,随着一个个民族国家慢慢强大起来,以前那种王朝形式的国家就遇到了很大的历史难题。结果呢,像横跨欧亚的奥斯曼帝国,还有在南亚站了很久的莫卧儿帝国,都分裂了。中国也没能幸免,受到了很大的冲击。

不过得留意,因为各种原因,各国的外表大小和内部结构差别挺大,所以在国际政治上,它们各有各的角色要扮演。

有些大国跟以前的王朝国家挺像,地盘大、民族多、文化也丰富多样。在治国和管理国际事务上,它们和以前的王朝国家有很多相似之处,历史上有着不少呼应和反映。

这么说来,王朝国家这种国家形式,并不是已经过时的东西,而是到现在还很有生命力。它能一直传承下来,不光是因为历史一直在延续,更重要的是因为国际体系里,各国大小和实力都不一样,天然就存在着不平衡、不平等。

【三、历代国家如何建立】

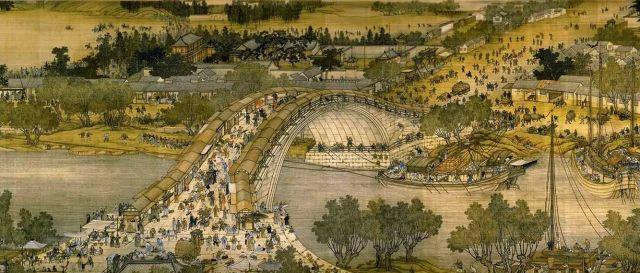

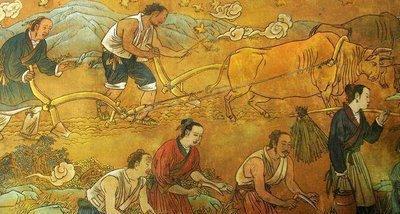

古代中国有着自己独特的历史发展路线,依靠黄淮平原和长江中下游平原这些重要地方,发展出了当时世界上最棒的农业经济。而与它相比,周围的山地、戈壁、沙漠、海洋和丘陵等地的经济就比较原始和混杂了。这样的经济差异,让中国历史长时间都保持着一种“向心力”的特点。

夏朝和商朝的时候,各个地方的经济、社会都比较零散,不同的政权各自为政,但又会联手合作,大家通常都会听从一个比较强大的政权来当头儿。到了西周,他们开始用宗法的观念,广泛实行分封制,这样国家就变得更有力量、更稳固了。从这个角度看,我们可以把夏、商、周这三个朝代的政治联盟叫做“分封式的天下秩序”。说白了,这种“分封式的天下秩序”就像是松散的“国际”关系,并不是一个紧密结合的国家。

但到了西周时期,随着农田开垦越来越多,原本相隔甚远、距离不等的各个诸侯国,慢慢变成了邻居。在这样的地理位置变化下,诸侯国之间,还有诸侯国和边疆部落,为了争夺更多生活的地方,战争变得越来越频繁,规模也越来越大。这些长期积累下来的矛盾,终于在西周快结束的时候爆发了“犬戎之乱”,申国和犬戎联手,把西周给灭了。

周王室靠着晋国的帮忙搬到了东边,但他们的权力已经大不如前了。这时候,各个诸侯国都想着要当头儿。因为周朝的规矩还在,诸侯国之间的力量也都差不多,所以在春秋时期,就出现了“霸主联盟”这种情况。

就是那些实力比较强的诸侯国,喊着“尊重周王,赶走外敌”的口号,表面上尊敬周天子,好让自己出兵打边疆的部族,甚至有的诸侯国,也打。这样,它们就能建个以自己当头儿的政治联盟了。

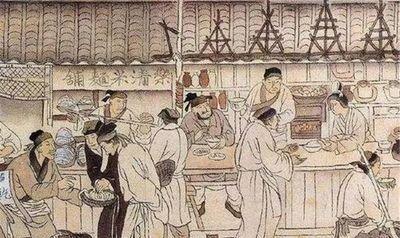

西汉刚开始那会儿,一边照着秦朝的样子,用中央管着地方的方式,在关中和东方大片地方还是设了郡县来管;另一边呢,又说儒家那套政治理念好,所以在郡县制的基础上,又在东方有些地方搞起了“分封制”,好让刘家的亲戚们管住东方。等时机到了,才把这些地方也都改成郡县制,真正建成了一个“中央说了算的国家”。

经过长时间的恢复和休养,西汉慢慢变得国富民强。到了武帝时期,国家开始大力向外扩张领土,走的是一条强硬的政治路线。为了给领土扩张找个正当的理由,并解决因此带来的国内动荡,西汉开始接纳儒家的思想,推行“只推崇儒家,排除其他学说”的政策。

于是,在边疆开发的过程中加上了“王道”的思想,就这样走上了“对内霸道、对外王道”的治国方式和政治道路。西汉宣帝所说的“霸道和王道并用”的治国原则,正是这一政治思想的直接体现。

从那以后,“对内称霸,对外称王”就成了中国古代治理“王朝国家”的方式和道路,这让中华文明在长久传承的同时,不断壮大自己的力量和国际地位,进而成为了世界文明大家庭里不可或缺的一员。

【结语:】

过去一百多年,西方的学者们大多研究的是中国古代文化,还有跟它有关的中国近现代史、政治史这些方面,主要是从历史和哲学的角度去探讨。这样一来,就形成了一种看法,就是把古代、中国和现代、西方对立起来思考。

这种从“古代到现代,再联系当今”的思考方式,其实是近现代欧美学者在研究国家体制和国际秩序时慢慢形成的。不过,现在大家对中国的研究越来越深入了,特别是改革开放后,国内学者开始更加重视对古代中国的研究,同时国内外学者的交流也变得越来越频繁。

有些近代以及现在的西方学者也开始想了想,他们觉得传统和现代并不是两个对立面,不能简单地说一个对一个错,也没啥关系都没有。最近几年,美国学术界里开始有了更多关于“中国—西方”之间交流的新动向。

研究中国历史时,我们得有明确的空间概念。这不仅要从时间角度看清不同朝代的差别,还得从空间角度,看看那些环境、民族、经济、文化都各不相同的地区,它们之间的差异和相互联系。不能只盯着一个地方看,这样才能拼出一幅全面又真实的历史画面。特别是那些辽阔的边疆地区,它们对中国历史的发展影响可大了,得好好琢磨琢磨。

【参考文献】: