2024年1月,一则震惊华人娱乐圈的消息传来——48岁的台湾艺人徐熙媛(大S)突然离世。这个曾经在荧幕上光彩照人的明星,就这样猝不及防地离开了人世,留给家人和粉丝无尽的悲痛与疑问。然而,比死亡本身更令人揪心的,是那些被留下的亲人——尤其是妹妹小S和S妈妈——所展现出的心理创伤状态。

作为公众人物,大S的离世不仅是一个家庭的悲剧,更折射出当代社会面对死亡时的集体心理反应。当我们透过镁光灯,看到小S的沉默、S妈妈的崩溃,以及两个孩子的生活变化时,不禁要问:名人家庭在遭遇亲人离世时,究竟承受着怎样的心理压力?他们又该如何走出阴影?

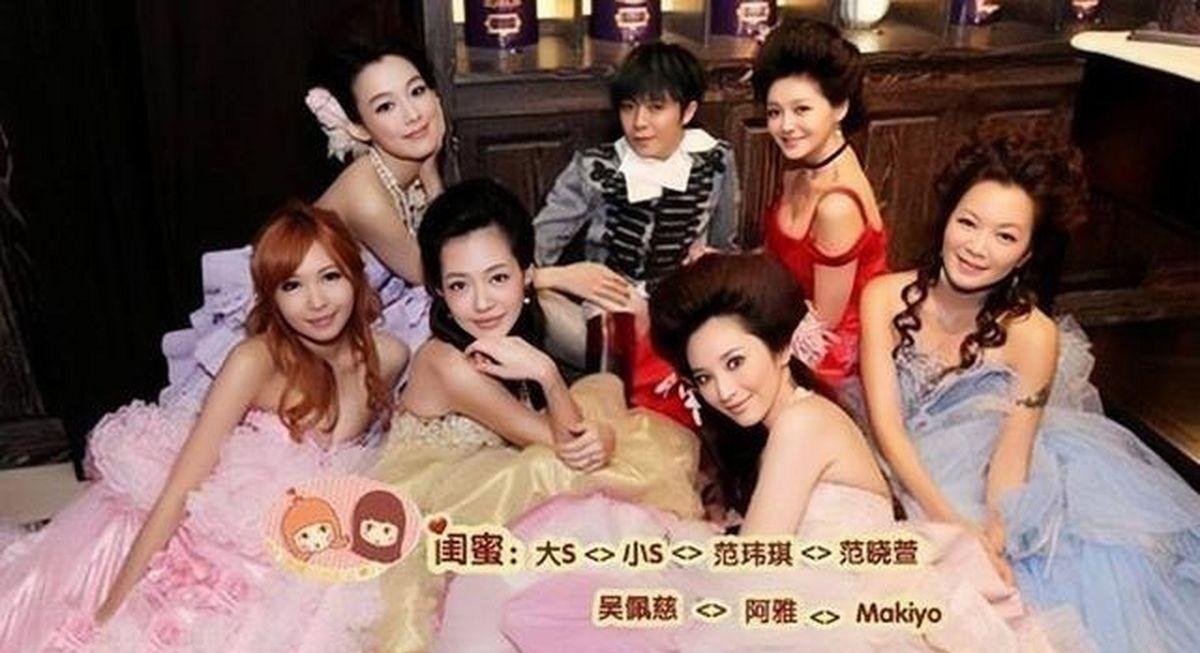

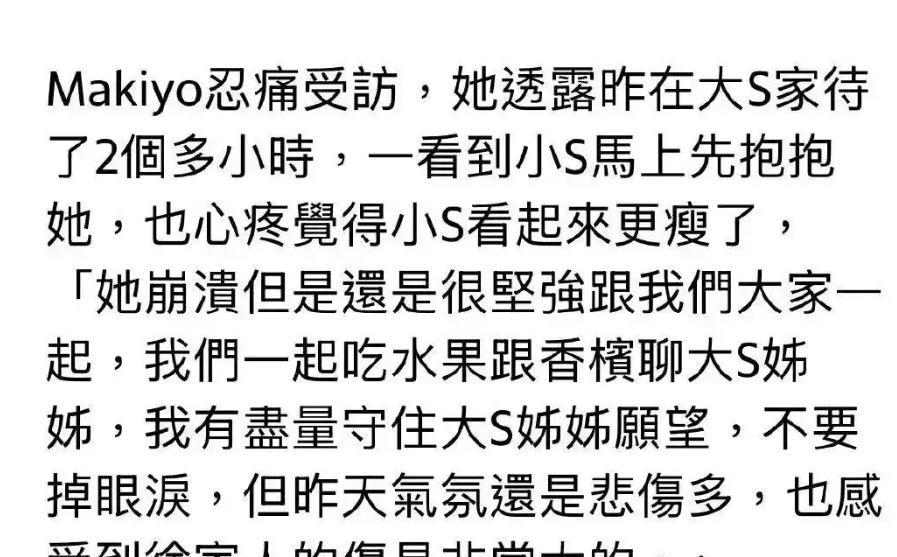

大S离世后,妹妹小S的表现格外引人注目。从媒体曝光的细节来看,这位平时在镜头前活泼开朗的艺人,如今却选择了完全不同的应对方式——沉默与退缩。好友Makiyo透露,小S拒绝所有聚会邀请,表示"仍需要时间"。这种反应在心理学上被称为"创伤性哀伤",其特征之一就是个体无法按照常规的社会期待来表达悲伤。

更令人担忧的是S妈妈的状态。据报道,这位年迈的母亲不仅严重失眠,甚至到了"几乎站不起来"的程度。她半夜发布的三条动态,以及"梦到女儿回来了"的倾诉,都显示出一种典型的"延长哀伤障碍"症状。老年丧女本就是人生最大的痛苦之一,而当这一切发生在公众视野下,痛苦无疑被放大了数倍。

值得注意的是,小S还承受着额外的心理负担——愧疚感。作为日本之行的策划者,她可能不断反问自己:如果当时能更早发现姐姐的不适,结果会不会不同?这种"幸存者内疚"在突发性死亡事件后十分常见,但名人身份使得她无法像普通人一样私下处理这些情绪。

名人家庭在面对亲人离世时,往往陷入一种两难境地:一方面,他们需要时间和空间来处理个人悲伤;另一方面,公众和媒体又对他们的反应充满好奇与期待。这种矛盾在大S离世事件中表现得尤为明显。

小S的选择——几乎完全退出公众视野——实际上是一种自我保护机制。心理学研究表明,在遭受重大打击后,暂时的"社交退缩"有助于心理资源的恢复。然而,作为公众人物,这种正常的心理需求却可能被误解为"不正常"或"过度悲伤"。

与此同时,S妈妈在社交媒体上的情感宣泄也引发了广泛关注。老年人的哀伤表达往往更为直接和强烈,但在网络时代,这种私人情感的公开展示又会被无数陌生人围观、评论甚至评判。这不禁让人思考:我们是否应该给予名人家庭更多处理悲伤的空间和尊重?

大S的突然离世不仅是一个家庭的悲剧,也为社会提供了一次难得的死亡教育案例。在当代社会,死亡常常被视作需要避讳的话题,我们缺乏面对死亡的成熟心理机制。当这样的悲剧发生在公众人物身上时,它强迫我们集体思考一些平时不愿面对的问题。

首先,关于"预期寿命"的迷思被打破。大S年仅48岁,在当代标准下正值壮年,她的离世提醒我们生命无常。根据世界卫生组织最新数据,全球每年约有1500万人死于30-70岁之间的"过早死亡",其中相当比例是像大S这样的突发性疾病所致。

其次,事件凸显了"悲伤权利"的重要性。每个人处理悲伤的方式不同,没有所谓"正确"的时间表。小S需要的时间可能比公众预期的更长,这完全正常。心理学研究表明,重大丧失后的急性悲伤期平均持续6-12个月,而完全适应可能需要数年。

最后,事件提醒我们关注"遗留创伤"的影响。大S的两个孩子现在与父亲汪小菲生活,据报道状态有所改善。这显示出家庭结构变化对儿童的影响,也说明稳定的生活环境对创伤后恢复的重要性。

面对如此深重的心理创伤,小S和S妈妈该如何寻找疗愈之路?虽然每个人的悲伤旅程都是独特的,但心理学仍提供了一些可能的方向。

首先,专业心理干预至关重要。创伤后心理治疗、哀伤辅导等专业帮助可以有效缓解延长哀伤障碍的症状。对于S妈妈这样的老年人,可能还需要结合老年心理学的特殊干预方法。

其次,重建生活意义是关键。大S生前十分关注家庭,继续她未完成的事业——比如照顾好两个孩子——可能成为家人重新找到生活支点的途径。研究表明,将逝者的价值观融入自己的生活,是应对丧失的有效策略。

此外,适当的社会支持不可或缺。Makiyo等好友的关心虽然暂时被婉拒,但这种持续的支持网络最终会成为重要的疗愈资源。重要的是,这种支持应该尊重哀伤者的节奏,不施加"尽快走出来"的压力。

最后,重新定义与大S的关系可能带来解脱。现代哀伤理论认为,健康的哀伤不是"放下"逝者,而是学会以新的方式与他们"相处"——通过记忆、传统或精神联结。S妈妈梦见女儿或许正是这种新型关系的开始。

结语大S的离世像一颗流星的陨落,短暂却耀眼。在这光芒消逝的背后,我们看到的是一个家庭在镁光灯下承受的巨大心理创伤,也是整个社会面对死亡时的不安与思考。

或许,我们可以从这场悲剧中学到的最重要一课是:无论名人还是普通人,面对丧失时的脆弱都是人性的一部分。小S的沉默、S妈妈的泪水,不应成为八卦的素材,而应被理解为人类共同情感的真实表达。

在这个习惯于快速消费一切——包括情感——的时代,大S家人的痛苦提醒我们:有些伤口需要时间慢慢愈合,有些悲伤值得被温柔以待。当我们下次看到名人遭遇类似悲剧时,也许可以少一些窥探,多一些尊重;少一些评判,多一些理解。

毕竟,在死亡这个终极命题面前,我们所有人都是平等的学习者。而如何有尊严地悲伤,如何带着失去继续生活,可能是生命教给我们最深刻的一课。