公元一零三九年北宋仁宗年间,四川眉山春暖花开之时,3岁的苏轼踮着脚望着摇篮里的弟弟。命运的齿轮在这一刻咬合。这个被他嫌弃"丑丑"的弟弟,苏辙!将用整整63年时光,把"哥哥"二字写成大宋最滚烫的动词。

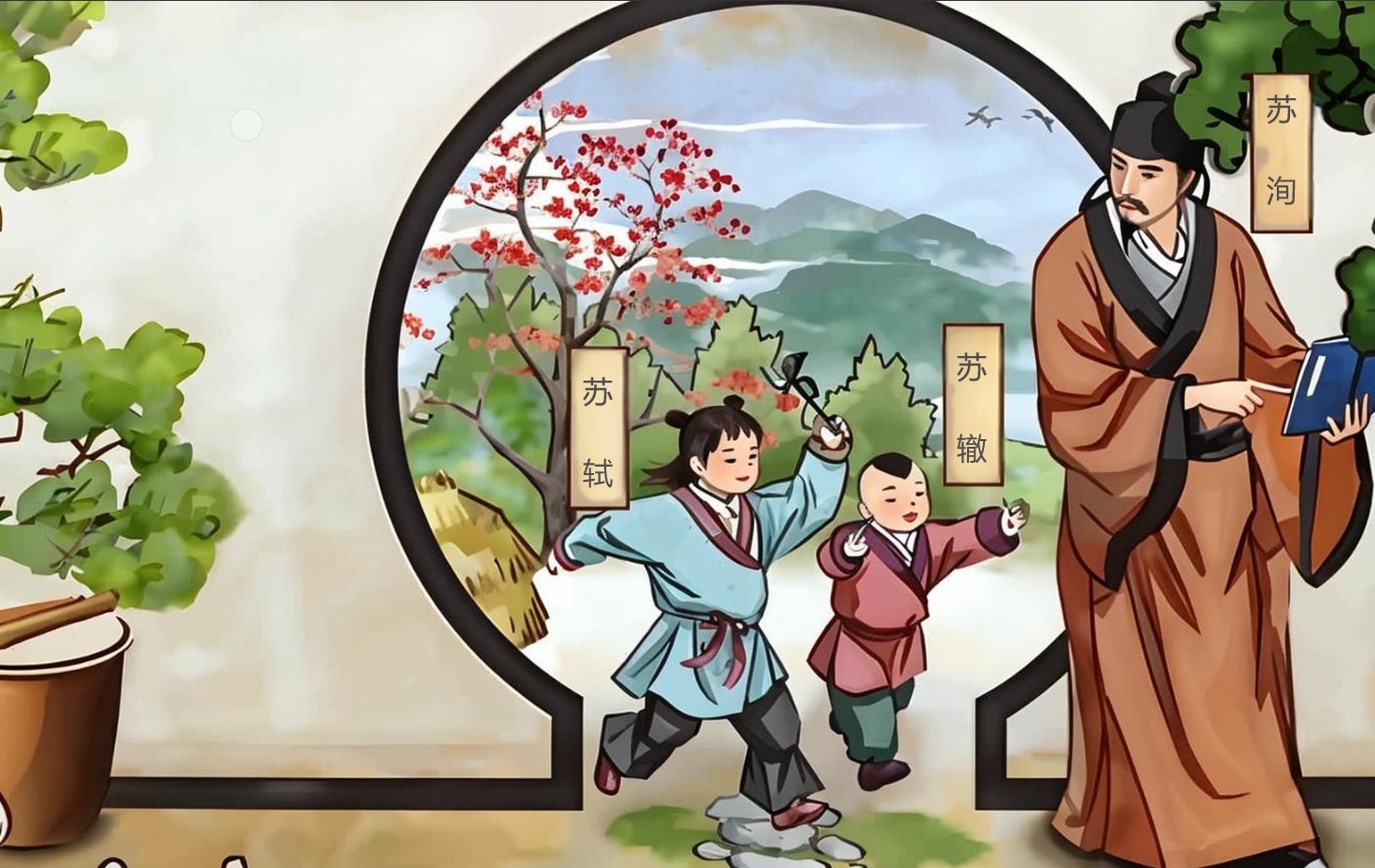

年幼时,苏辙与苏轼年龄相仿,又是至亲兄弟,所以总在一起游玩,感情至深。他们的母亲程氏出身名门,自幼熟读诗书,深知礼仪,是两兄弟的启蒙教师。再大一点,他们的父亲苏洵因父丧居家,闭户读书,因此有机会把自己的学识品行,倾囊教授给他们兄弟俩。父母的悉心栽培与精心陪伴,让兄弟俩身心得到了全面发展。

19岁那年,苏辙与兄长苏轼同科进士及第,随父苏洵进京后获欧阳修赏识,“三苏”名震文坛。苏辙借此契机,向时任枢密使的韩琦投递自荐书,以求仕途进阶。正当他们即将快步走向人生巅峰的时候,苏辙的母亲因操劳过度病逝。父子三人一同回到蜀地,料理丧事。

三苏父子能成为一代文豪,程夫人功不可没。程夫人出身富贵,却能安于贫困的夫家。孝顺恭敬、勤劳节俭,丝毫没有富家小姐的娇贵之气,赢得了夫家和乡邻们的极高评价。司马光都为她撰写了墓志铭,称赞她的美德和教育子女的成就。

结束服丧后,苏氏父子三人,在河南开封游历散心。还从开封水路,乘船一路抵达湖北江陵。2个多月泛舟而行,父子二人在船上吟诗作赋上百首。苏辙将这些诗赋整理成集。然后,他们又从江陵乘船回到了京城开封。苏辙同样又将船上三人吟诗作赋的七十多篇作品,整理成集。

可想而知,苏氏三人在这段泛舟时光中,有过多少次关于亲情、友情、理想抱负的灵魂交流。也让他们彼此了解趋同。不管未来面对多少艰难险阻,他们都将拧成一股绳,化作苏氏两代人的精神力量,即将影响整个北宋的政坛和文坛。

此时的苏辙首先得到了出仕机会,被授为河南府渑池县主簿。但他拒绝了这个从九品的小官。与兄长苏轼又一起,在东京怀远驿读书,并一同参与了殿试。哥哥苏轼被司马光评为“入三等”。北宋百年间仅有两位获此成绩者,苏轼是其中一个。

相比于一致好评的哥哥,苏辙的殿试策问,却惹来了大麻烦。苏辙再策问中大胆直言,批评了当今的宋仁宗皇帝,好色怠政,爱搞形式主义,树立虚名。还抨击了朝廷官员劳民伤财,不恤民力的失政行为。二十出头的苏辙,初生牛犊不怕虎,洋洋洒洒写了六千多字,将皇帝、宰相、三司高官全骂了一遍。阅卷官看完后冷汗直冒。虽然有司马光、蔡襄等重臣力保,但有些大臣认为苏辙对仁宗不恭,坚持要求黜落他。最后宋仁宗定调说:“以直言来得人,而因直言抛弃他,天下人会怎么说我呢?”底下的大臣不得已,把苏辙列入下等。

不久朝廷任命苏辙前往陕西当商州军事推官,正九品的官。而苏轼也要前往陕西,出任签书凤翔府判官,正八品的官。当时他们的父亲苏洵,已经年事已高,奉命在京城修《礼书》,苏辙为了让哥哥没有后顾之忧,主动要求在京城侍养父亲,获得了朝廷的准许。

等到苏轼四年后回京任职,他才远走军事边陲,河北邯郸大名府,当上了推官,主要负责刑狱诉讼事务。然而,苏辙离开不到一年,父亲苏洵就病逝了。俩兄弟扶柩还乡,守孝三年。服丧期结束后,苏辙兄弟一路东游前往京师。回京后不久,苏辙就直言青苗法施行的弊端,惹怒了王安石,被贬出了京城,去了河南府当留守推官。

紧接着,苏轼也上书谈论新法的弊病。王安石颇感愤怒,于是让御史在神宗面前陈说苏轼的过失。苏轼于是请求出京任职,被授为杭州通判。

苏氏兄弟二人,在外当官,辗转各地。几年后,苏轼要外知徐州,兄弟二人在河南澶濮之间相遇。分别七年的弟兄终于聚首,苏辙从商丘送苏轼直到徐州,在府衙后院的逍遥堂一住就是一百多天。在这里,苏辙写下感人至深的两首七绝及小序,抒写着兄弟手足之情。作别之后,苏辙回京当上了从六品上的著作佐郎,后来又去了南京当了签书应天府判官。

一零七九年乌台诗案爆发,御史台查获苏轼“毁谤新政”的罪证。狱中传出苏轼吃下“断头鱼”的谣言时,苏辙连夜向神宗递上《为兄轼下狱上书》。"我愿用全部官职换哥哥活命"。苏辙更是毫无怨言地收留照顾着哥哥苏轼一家十余口。最终苏轼贬黄州,苏辙也被牵连,贬到江西当九品的监税官,五年不得升调。

兄弟俩虽遭贬谪,但并不影响他们的兄弟情。苏辙更是沿着赣水,千里迢迢赶至黄州,与苏轼相聚。在黄州的日子里,兄弟俩形影不离,一道游览黄州和武汉等地名胜古迹,吟诗作赋、把酒言欢。全然没有被贬他乡的孤独和愁闷。

随后,苏辙去了安徽当绩溪县令。苏轼则去了河南汝州就任。但由于长途跋涉,旅途劳顿,苏轼的幼儿不幸夭折。加上路费已尽,苏轼抑郁之下上书朝廷,选择常州作为自己的终老之地。于是弟弟苏辙翻箱倒柜,借钱三千贯给苏轼,在常州买房安家。

宋神宗驾崩后,王安石新党势力遭清算,旧党得势,苏辙和苏轼相继回京当官。此时的苏轼,看不惯旧党全盘否定新政,打压新党势力,仗义执言之下,最终在朝堂上新旧两党间两头不讨好。于是,苏轼又自请外调,远离京城朝堂的是是非非。苏辙也四次上书乞求外任,但皇帝没有同意。

此时的苏辙比哥哥苏轼的官运,要好很多。这期间在朝为官很受重用,官至尚书右丞,副宰相的职位,正二品的大官。他还代理太尉,进爵开国伯,实封食邑二百户。可以说,苏辙在以太皇太后、司马光为代表的旧党势力掌权时期,可谓平步青云,官运亨通。

那段时期,宋神宗之后的宋哲宗还年幼,还没有自己的主见。等到宋哲宗亲政后,第一件事就是要恢复老爸宋神宗力挺的新法。苏辙此时表示极力反对,盛怒之下的宋哲宗,把他贬出了京城。几番贬谪之下,苏辙一路南下,几乎是以被发配的方式,一路颠簸到了广东湛江市雷州。此时,他的哥哥苏轼,过得比他还惨,他先是被贬到广东惠州,没有路费和安家费,苏辙倾其所有,资助七百万缗。

苏轼想帮助惠州百姓修堤建桥,苏辙没钱了,只能劝妻子史氏捐出皇上赏赐的金币。

尽管苏轼在惠州政绩斐然,但仍然因为一首快活的诗,被当朝的政敌嫌隙,继续被贬到了没有更南的地方,海南岛。当时的苏轼非常悲观,认为发配到当时蛮荒之地的海南,基本上就等于判死刑。于是,他已经开始给弟弟苏辙写信,交代后事了。并嘱咐弟弟亲自给他修墓志铭。苏辙看过后,赶来与苏轼汇合,护送哥哥前往海南,一路同甘共苦,宽慰哥哥苏轼。仿佛他忘记了从京城二品大员到发配南疆当不入流的九品小官,经历这样巨大的人生落差,作为弟弟的苏辙才是那个更加需要得到宽慰的人。数月后,他与苏轼诀别于海滨。至此而后,两兄弟就再也没见过面了。

数年后,苏轼遇宋徽宗大赦,回京任职,却在北归途中病死于江苏常州,享年六十四岁。临终前苏轼以没见到弟弟苏辙最后一面为憾。苏辙得知后,在悲痛中为哥哥撰写祭文。

往后没有哥哥的日子里,苏辙在朝堂上也备受打压。心灰意冷之下,他远离京城,在颍川定居,终日读书著述、默坐参禅,谢绝宾客,决口不谈时事,将所感皆寄托于诗中。

此时的苏辙虽贬职降薪,经济紧张,但仍将苏轼的两个儿子接到颍川来照顾,以一人双肩,力扛苏氏大家族。苏轼死后11年,苏辙逝世,享年七十四岁。他的遗骨葬于郏县,小峨眉山苏轼墓旁,实现了“安知风雨夜,复此对床眠”的约定。死后终于与哥哥魂归一处,永不分离。

他与哥哥由少及长,宦海沉浮,却始终相濡以沫、心意相通。《宋史·苏辙传》评价道:“辙与兄进退出处,无不相同。患难之中,友爱弥笃,无少怨尤,近古罕见。”这对兄弟用彼此的一生证明:亲情不是血缘,而是我永远走向你的脚步。