说到汉朝,你的脑子里会想到什么?威风凛凛的霍去病、卫青,远走西域的张骞,还是《史记》与《汉书》呢?无论是哪个,都是讲述和记录中的汉朝,看不见,也摸不着。

今天,小探君就给大家讲一讲看得见的大汉风华——汉阙。

嵩山太室阙

01

什么是汉阙?

如果你读过苏东坡的水调歌头,一定会记得这一句:不知天上宫阙,今夕是何年?

诶,这里就提到“阙”了,既然组成了“宫阙”这个词,就说明,这一定是一种建筑构件。

嵩山启母阙

阙音同“缺”,阙的用途就是大门,所以两阙之间一般不连接,中间的缺口就是可以通车马行人的道路,它的雏形是古代墙门豁口两侧的岗楼,在人们能够建造大型门屋后,便演变成门外侧的威仪性建筑,防御功能逐渐减弱。

此外,也代表了地位的尊崇,标识主人身份地位的标志物。又可以用于衬托主体建筑的庄重雄伟,还可用于悬挂法令,或可供登高守望警戒之用。

沈府君阙

阙呢,主要流行于东汉时期。现存的汉代石阙,分布在山东、四川、河南、江苏等省份,共约40余处。

这些石阙依据其形制变化可分为早晚两期,早期的绝对年代约为西汉晚期至东汉初,晚期则约为东汉中晚期。其中,早期石阙整体面貌多较简洁粗糙,形制上全为单阙或柱形,图像相对古拙甚至无图像。

阙的建筑形式

单出阙也叫无子阙,二出阙也叫有子阙,三出阙代表了最高等级,即双阙的每一座皆由一座“母阙”和两座附属“子阙”组成

02

阙的起源

张岱的《夜航船》中有“黄帝制庭、制楼、制阁、制观。”的说法。似乎可以说明“观”这一建筑形式很早就已经出现。殷墟考古发现商朝宫室已建有护城河,或许那时也已经出现了作为防御设施的望楼。而设于门口的望楼就是阙的雏形。

嵩山太室阙

春秋时代已有建于宫殿正门前的阙,到汉代除宫殿和陵寝外,祠庙和大、中型坟墓前也都使用。《夜航船》中“萧何治未央宫立东阙、北阙,始沿名阙。 ”的说法可能并不准确。

阙的形式、名称的出现恐怕都早于汉代,只是阙这种建筑在汉代得到广泛地应用,甚至成为汉代建筑的代表。

高颐阙西阙

汉阙尚有实物遗存,是我国现存最古老的地上建筑物,例如河南登封市太室阙、少室阙、启母阙 ,四川达州市渠县冯焕阙、沈府君阙,四川绵阳市平阳府君阙,四川雅安市高颐阙等。这些留存下来的石阙除太室阙、少室阙、启母阙为山神庙与后母庙庙前神道阙外,大多为墓阙。

03

阙的类型

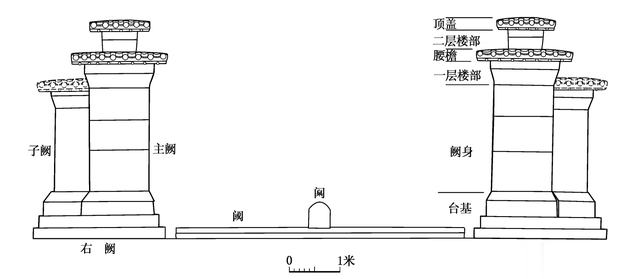

石阙都为左右双阙并立,有的保存完好的石阙,如山东嘉祥武氏阙还可见在双阙之间的地面铺有长石,在长石中间还嵌立有碣形石,它们分别是“阈”和“门”。

石阙的阙体由台基、阙身、楼部、顶盖四部分构成,各部分的形式和结构存在许多差异,整体结构也存在有子阙和无子阙之别。

阙各部件详解,以山东嘉祥武氏阙为例

图源:罗二虎,汉代石阙研究,《考古学报》2024年第3期

此外,各部分所用石材数量、图像装饰在石阙表面的空间分布也各不相同。总之,石阙在形制方面表现出丰富多样的特点。

早在二十世纪二十年代,法国学者色伽兰就根据石材数量多寡和形制繁简对汉代石阙进行了分类。二十世纪六十年代以来有不少学者对石阙进行了分类研究,根据分类法的差异可分以下三种。

少室阙

第一,主要以建筑风格为标准分类。如陈明达将石阙分为两种类型:第一类呈现了砖石建筑的原始风貌,是汉代砖石阙的通行样式,如嵩山三阙和武氏阙等。第二类为模拟木结构形式,如四川诸阙。另外还存在着这两类之间的过渡形式,如山东平邑的皇圣卿阙和功曹阙等。

启母阙

第二,以石阙各部分形制差异为标准分类。如徐文彬将四川、重庆地区汉代石阙分为四型:第一型是台基一层,阙身为侧脚式,楼部三层,顶盖三层;第二型是台基一层或两层,阙身为直脚式,楼部四层;第三型是台基一层,阙身为侧脚式,楼部石材为三层或四层,表现四层楼部结构;第四型为重檐庑殿顶。

重庆渠县沈家湾沈氏阙

第三,根据不同标准分别分类。如信立祥分别确立了三种分类标准,在建筑风格方面,他基本赞同陈明达的二分法,具体观点则存在差异。

他认为汉代石阙存在两种风格,一种为北方地区石阙,应是模仿当地流行的砖木结构或土木结构建筑形式;一种为四川地区石阙,应是模仿当地流行的干栏式木结构建筑形式。

四川杨公阙

他同时又认为,如根据建筑结构进行分类,可将石阙简单地分为有子阙和无子阙两种;从石刻艺术的角度看,其画像配置存在两种形式,一种是阙身和楼部满刻画像,另一种是阙身只刻表示建筑性质的门吏和表示方向的四神图像,而其他画像集中配置在阙楼的四周。

东汉 凤阙画像砖 四川博物院藏

这就是有子阙

当然,如果你觉得以上分类实在是太难理解,我们也可以把它简单粗暴地按所处位置进行分类。

第一类城阙,作为立于城门两侧的标志性建筑,是阙中规模最大的一种,象征着城邑的威严和庄重。存在初期,也兼具一部分军事防御功能,士兵可立于城阙之上瞭望敌情。

现今我们已无法目睹古城阙的雄伟,只能通过文献记载来窥探其壮丽的面貌。《诗经·郑风·子衿》中有“挑兮达兮,在城阙兮”的描述。王勃的《送杜少府之任蜀州》中也有“城阙辅三秦,风烟望五津”的名句。

第二类宫阙,建立在宫城和宫殿两侧,规模宏大。追溯到春秋战国时期,商鞅变法将秦国都城由雍徙至咸阳,筑造了雄伟的“冀阙”宫廷,并悬新法于冀阙上,称“象魏以悬法”,冀阙在此作为彰显无上威德的工具,代表着法的高贵与统治阶级的威严。

北京明清故宫的午门

城阙与宫阙通常与城墙和宫墙相连接,形成一体。汉代宫阙已无地面遗存,但后世宫阙形制继承了其传统。如明清故宫的午门,双阙环抱的格局仍可见汉代宫阙的遗风。

第三类第宅阙,立于贵族府第的入口两侧,规模较小,阙间设门,覆以屋顶。其存在旨在展示贵族府第的气派、彰显贵族的独特身份和生活方式,建筑风格和形制反映着主人的社会地位和经济实力,在阳宅阙的范畴之内。甘肃张掖汉墓出土陶楼院,以及河南焦作汉墓出土彩陶仓楼,或属于这一形式。

甘肃张掖汉墓出土陶楼院 武威市博物馆藏

第四类祠庙阙,或立于祠庙入口两侧,或立于祠庙的神道上,因此又被称为“神道阙”。像嵩山三阙,太(泰)室阙、少室阙、启母阙,均为祠庙阙,祠庙阙的产生与宗教信仰、祭祀仪式等有着深厚关联,阙上浮刻图案多为神话故事。祠庙阙一般为子母双出阙,形成天门,与神道相连。

启母阙

第五类墓阙,立于墓前神道两侧,是阙制从阳宅转变为阴宅的表现,李白诗中所说“西风残照,汉家陵阙”,即为墓阙。古人讲究“事死如事生”,葬礼向来是礼仪之首。《荀子·礼论》中说:

丧礼者,以生者饰死者也,大象其生以送其死也。故,如死如生,如亡如存,终始一也!

这样是不是就明白多了?

四川高颐阙,这就是一座墓阙

不过话又说回来,阙之所以青史留名,各家学者争相研究,可不只是因为这样,下面就来说说阙上的图像。

04

阙的图像

汉阙作为汉代建筑艺术的物质载体,其图像系统以视觉符号的形式浓缩了汉代社会的信仰体系与精神追求。从山东武氏祠阙到四川高颐阙,这些矗立于墓前的石质建筑不仅是墓主身份地位的彰显,更是一个贯通天地的象征空间。

山东武氏祠阙(一侧)

其雕刻图像通过神话叙事、历史典故与现实场景的交织,构建出完整的宇宙认知与伦理秩序,成为汉代人“视死如生”观念的物质投射。

在汉阙的图像体系中,神话意象占据着核心地位,其本质是对宇宙秩序的视觉诠释。阙身四面常雕刻青龙、白虎、朱雀、玄武四神,如高颐阙基座的玄武纹与顶盖朱雀纹形成天地呼应,这种布局暗合《淮南子》中“四方上下曰宇,往古来今曰宙”的空间时间观。

蒲家湾无铭阙 四川渠县

可以很清楚地看到阙上的朱雀

四神不仅是方位的守护者,其鳞甲、羽翼等细节更暗示着沟通天地的媒介功能。西王母图像则构成另一组重要符号系统,渠县沈府君阙中的西王母端坐龙虎座,配以九尾狐、三足乌等祥瑞,这类组合不仅对应《山海经》中“穴处昆仑之丘”的记载,更通过玉兔捣药、仙草等元素将阙转化为长生之境的入口。

高颐阙九尾狐与三足乌

山东曲阜阙里阙伏羲女娲画像

图源:顾大志,试论汉代石阙的起源与早期发展,《南方文物》2022.02

值得注意的是,伏羲女娲交尾图常出现在阙顶位置,二者手持规、矩的造型,既象征着《周易》所言“一阴一阳之谓道”的哲学思辨,其蛇身缠绕的形态又与汉代帛画中的“引魂升天”主题形成互文,暗示阙作为生死通道的阈限意义。

武氏祠前石室后壁小龛西侧“荆轲刺秦王”故事

历史典故与现实场景的并置,则折射出汉代“以史为鉴”的伦理建构。武氏祠阙的“荆轲刺秦”图以匕首贯柱的瞬间凝固,将《史记》中“士为知己者死”的侠义精神转化为永恒的道德标杆;而“闵子骞御车”等孝道故事,则通过衣袍落絮的细节刻画,将儒家伦理具象化为可感知的图像语言。

绵阳李业阙

高颐阙“季札挂剑”图

当车马出行图以连绵的浮雕形式贯穿阙身时,《后汉书·舆服志》记载的导从、斧车、轩车等级制度被视觉化呈现,车轮扬尘的动感雕刻不仅昭示墓主生前的威仪,更隐喻着灵魂穿越天门时所需的仪仗规格。

雅安樊敏阙

装饰纹样的象征体系则构成微观的宇宙密码。阙顶云气纹以流动的线条模拟《楚辞》中“乘清气兮御阴阳”的升仙路径,其涡旋形态与马王堆帛画中的“T”形宇宙结构形成跨媒介呼应。

高颐阙“饕餮食蛇”图

少室阙车马图