1858年,广州城陷落,火光映红了珠江两岸。

在清朝两广总督府内,一位曾经叱咤风云的封疆大吏被英国士兵拖出,锁上镣铐送往遥远的印度加尔各答。

消息传回北京,一时间朝野震惊,民间也对此议论纷纷。

他是谁?为何从万人之上的总督沦为阶下囚,甚至被关进铁笼,如动物般供人围观?

一、书香门第,少年得志1807年,湖北汉阳一个书香门第迎来了一个新生命,他就是叶名琛。

叶氏家族世代为官,祖上曾是富甲一方的商人,到叶名琛这一代,已转型为地方名绅。父亲叶志诜饱读诗书,家中藏书丰富,书房里常年弥漫着墨香。据《清史稿·叶名琛传》记载,叶家“家世簪缨,诗礼传家”,为叶名琛提供了优越的学习环境。

少年叶名琛聪颖过人,勤奋好学,与弟弟叶名沣并称“叶氏双杰”。兄弟二人以诗文才华闻名乡里,邻里常赞叹:

“叶氏兄弟,出口成章,未来必成大器。”

据地方志记载,叶名琛15岁时便能出口成章,作诗对联挥洒自如,被乡人视为“神童”。这种才华,不仅让他在乡试中崭露头角,也为他日后的仕途铺平了道路。

18岁那年,叶名琛考取贡生,26岁时一举中进士,入选翰林院授编修,从此他踏上了仕途的快车道。

清朝的科举之路艰辛万分,能在弱冠之年跻身翰林,足见其才学过人。

翰林院的生活磨砺了他的文笔与眼界,他常与同僚讨论国事,表现出敏锐的政治嗅觉。之后他历任知府、道员、按察使、布政使等职,每一步都稳扎稳打,政绩斐然。

38岁时,叶名琛被擢升为广东巡抚,正式迈入封疆大吏的行列。

在广东,他处理地方事务雷厉风行,展现了卓越的行政能力。朝廷对他的表现颇为满意,咸丰帝曾亲笔批示:

“叶名琛才堪大用,可委以重任。”

1852年,45岁的叶名琛迎来了仕途巅峰,被任命为两广总督兼通商大臣,成为清朝最重要的地方大员之一。

两广总督的权力在清朝地方官员中首屈一指。据《清代官制志》记载,总督“掌一省或数省之军民政务,兼兵部尚书衔,节制水陆各军”,不仅负责行政、财政、司法,还能调动军队,堪称地方“诸侯”。

叶名琛能在如此年纪身居要职,既得益于他的才华,也与他善于迎合朝廷需求密不可分。

二、铁腕治粤,平乱邀功

19世纪中叶,清朝内忧外患交织,太平天国起义席卷南方,天地会等民间组织也在广东、广西蠢蠢欲动。

叶名琛作为两广总督,肩负着稳定地方和维护统治的重任。他以铁腕手段应对乱局,展现了令人胆寒的决断力。

在镇压太平天国及天地会起义时,叶名琛奉行“宁可错杀,不可漏放”的原则,他的手段之残酷,令人发指。

据《清代广州社会史料汇编》记载,在镇压天地会红兵起义期间,广州城每日处决人数超过五十人,甚至一日之内就斩杀了三百人,整个广州血腥弥漫哀鸿遍野。

当时的英国驻广州领事巴夏礼(Harry Parkes)在1856年的一封信中写道:

“叶名琛之残酷,令人发指,其手段之血腥,远超常人想象。”

叶名琛的铁血政策不仅针对起义军,还波及无辜。

他将镇压范围扩大到起义者的亲属和远亲,甚至与起义者毫无关联的村民。

据《晚清社会变迁史》记载,广州周边村庄因天地会起义被清军屠戮一空,许多无辜百姓死于非命。

这种高压政策虽然暂时压制了叛乱,却激化了社会矛盾,为日后的动荡埋下了伏笔。

然而在清廷看来,叶名琛的“平乱”功绩无可替代,咸丰帝对他大加赞赏,称其“忠勇可嘉”。

咸丰元年(1851年),叶名琛获太子少保衔;次年,他连升三级,先赏总督衔,后署理两广总督,最终实授此职;到了咸丰五年(1855年),他又被加封为协办大学士,后晋升体仁阁大学士。

在那个督抚频频因战乱落马的年代,叶名琛却能稳坐两广总督之位近九年,成为清廷为数不多的高升不断的封疆大吏。

但是他的“功绩”并非没有代价,铁腕治粤让广州社会陷入恐怖氛围,民怨暗生,而他对洋人的强硬态度,更将他推向了更大的危机。

三、傲慢轻敌,误判时局

19世纪50年代,列强对清朝的侵略日益加剧,第一次鸦片战争后,清朝被迫开放五口通商,但英国等国并不满足,觊觎更大的利益。

第二次鸦片战争(1856-1860年)爆发,英法联军将矛头直指广州,而叶名琛作为两广总督,首当其冲。

叶名琛对洋人态度强硬,视其为“夷狄”不足为惧,他认为清军足以驱逐洋人,拒绝与英法谈判,甚至不屑了解敌情。

据英国历史学家J.Y. Wong在《Yeh Ming-ch’en: Viceroy of Liang-Kuang》一文中记载:

“(叶名琛)自恃才高,认为英军没什么好怕的,当英军准备进攻广州时,他竟然没有做丝毫战略部署”。

他的傲慢,源于对清朝国力的盲目自信,也源于对西方军事科技的无知。

1856年,“亚罗号事件”成为战争的导火索,英国人指责清军扣押英籍商船,要求叶名琛释放船员并道歉,叶名琛态度强硬拒绝妥协,导致矛盾迅速升级。

英法联军以此为借口,集结舰队准备进攻广州,面对来势汹汹的敌军,叶名琛却毫无准备。他不仅低估了英军的火炮与舰船威力,还高估了清军的战斗力。

据《清代外交史料》记载,叶名琛在战前曾收到广州商会及部分官员的警告,提醒他加强城防,但他置若罔闻,甚至宣称:

“洋人不敢犯我!”

他固执地认为,广州城墙坚固,清军足以抵挡外敌,然而事实证明,他的判断大错特错。

1857年12月,英法联军发起总攻,英军舰炮轰鸣,广州城墙在西洋火炮面前不堪一击。清军装备落后训练不足,很快溃败。

广州失守,两广总督府被占领,叶名琛本人也被英军俘虏。据《泰晤士报》1858年1月的报道,英军攻入总督府时,叶名琛正在书房批阅公文,毫无逃跑之意。他的从容,或许是出于对清廷“忠义”的坚守,或许是仍未意识到失败的严重性。

四、铁笼囚徒,国耻象征

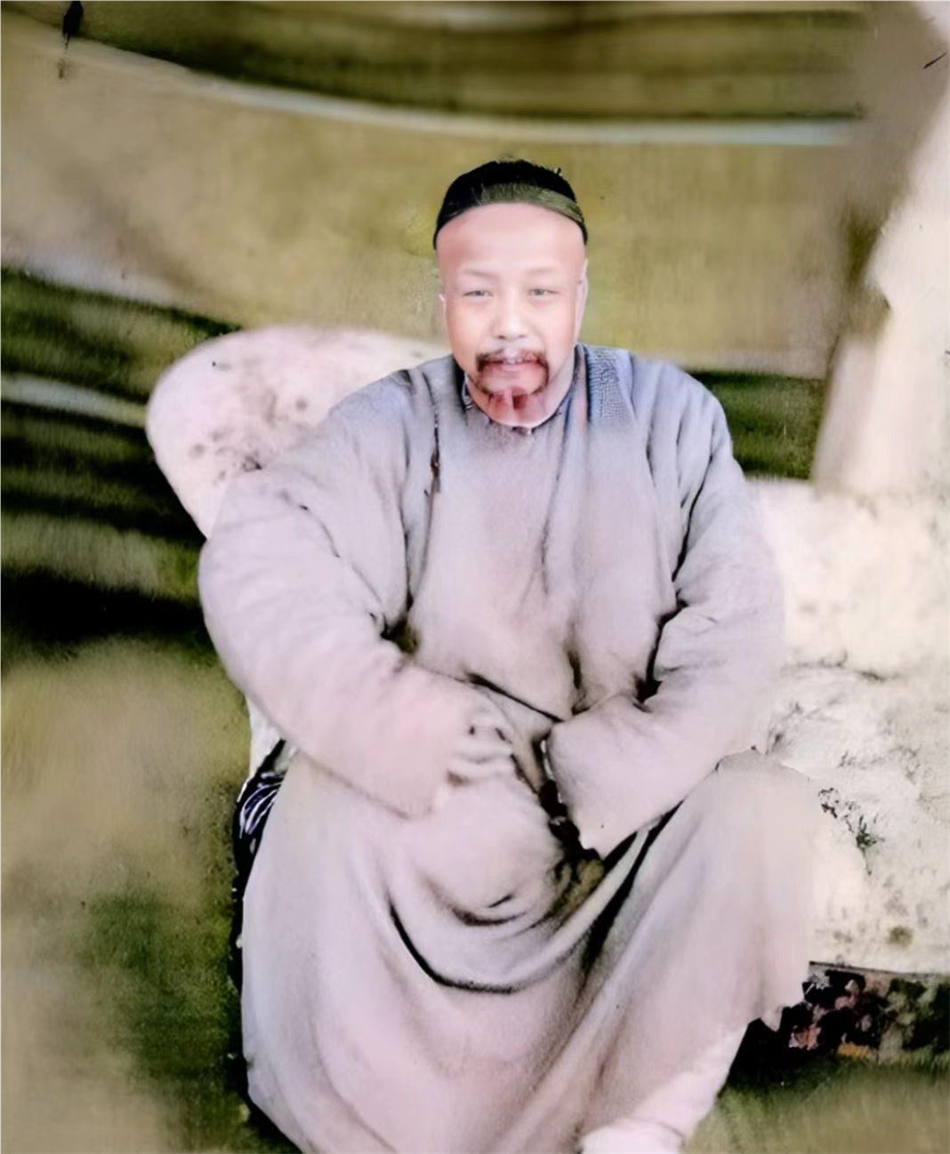

1858年1月,广州沦陷后,叶名琛被英军押往香港,随后被送往印度加尔各答。

英国人对他的处置,充满了羞辱意味,据《泰晤士报》1858年3月的报道,叶名琛在加尔各答被关押在一处临时监狱,英军为了羞辱他,将其置于铁笼之中,供当地居民和殖民者围观。

这种待遇在当时被视为对清朝官员的极大侮辱,象征着大清国威的彻底崩塌。

在加尔各答的囚笼中,叶名琛的生活极度困苦,据《清代外交史料》记载,他被剥夺了基本的生活尊严,饮食简陋衣衫褴褛,英国士兵时常嘲笑他,称其为“东方的大总督”。

但叶名琛性格刚烈宁死不屈,拒绝向英军妥协,他在狱中绝食抗议,身体日渐衰弱。

1859年4月9日,这位曾经的封疆大吏在囚笼中黯然离世,终年52岁。

叶名琛的死讯传回清廷,咸丰帝虽然震怒却也无可奈何,朝廷为了掩饰耻辱,宣称叶名琛“殉节”,追授其谥号为“忠烈”。

但在民间,他的结局引发了复杂的情绪。

有人痛惜他的遭遇,认为他的死是列强欺凌的结果;也有人批评他的傲慢与无能,导致了广州的惨败。据《庸盦笔记》记载,广州百姓私下议论:

“叶公忠勇可嘉,然刚愎自用,终误国事。”

叶名琛被俘的场景,后来被西方媒体反复渲染,成为清朝衰弱的象征。英国《伦敦新闻画报》刊登的插图中,叶名琛身着破旧官服,锁链加身目光呆滞。这一形象深深刺痛了当时国人的心,也成为晚清屈辱史的注脚。

五、毁誉参半,后世评说叶名琛的一生,充满了戏剧性的起伏,他的才华与功绩,让他成为晚清少有的“常胜”督抚;但他的傲慢与误判,也让他成为列强侵华的牺牲品。

历史对他的评价,始终毁誉参半。

在清廷眼中,叶名琛是忠臣,他在镇压起义中的铁腕手段,为清朝延续了统治,在广州被俘后,他宁死不屈,保全了气节。咸丰帝在得知其死讯后,亲笔题词:

“忠魂不泯,浩气长存。”

然而在西方史料中,他被描绘为一个顽固自大的官僚。英国历史学家莫斯(H.J. Morse)在《东印度公司史》中写道:

“叶名琛之失败,非因缺乏勇气,而是因其对世界局势的无知。”

中国近代史学者则从更宏观的视角审视叶名琛的悲剧。历史学家唐德刚在《晚清七十年》中评价:

“叶名琛之败,非一人之过,乃制度之殇。”

晚清政府闭关锁国,缺乏对外部世界的了解,导致像叶名琛这样的地方大员在面对列强时,往往以卵击石。

学者茅海建在《天皇圣祖与近代中国》中进一步指出,叶名琛的失败,反映了清朝官僚体系的僵化与信息闭塞:

“地方大员虽握重权,却无全球视野,焉能不败?”

民间对叶名琛的评价更为复杂,在广州他既被视为“平乱”英雄,也被批评为“屠夫”。他的被俘与死亡,让许多人感慨国势衰微,却也有人认为,他若能放下傲慢,或许能避免悲剧。

六、晚清困局,历史的镜子

叶名琛的故事,不仅仅是一个人的悲剧,更是晚清中国在列强压迫下的缩影。

他的刚愎自用,折射出清廷对外部世界的无知;他的铁血镇压,暴露了王朝内部的腐朽与危机;他的被俘与囚禁,则是大清国力衰微的象征。

第二次鸦片战争后,清朝被迫签订《天津条约》和《北京条约》,开放更多口岸,割让九龙,支付巨额赔款。

叶名琛的失败,成为这一屈辱历史的注脚。他的故事提醒我们:一个国家若不能正视外部世界,盲目自大,最终只会自食苦果。

从更深层来看,叶名琛的悲剧也反映了晚清社会的信息不对称。据《清代外交史料》记载,当时清廷对西方国家的了解极为有限,甚至不知英法两国位于何处。

地方官员如叶名琛,囿于传统“夷夏之辨”的观念,缺乏对国际局势的判断。这种信息闭塞,直接导致了战略上的失误。

如今当我们回望叶名琛的悲剧,或许能从中汲取教训。无论个人还是国家,唯有开放包容、审时度势,才能在风云变幻的局势中立于不败之地。

叶名琛的失败,究竟是个人性格使然,还是时代洪流无法抗拒?大家认为他的故事,给我们留下了怎样的启示?欢迎在评论区分享你的看法!

参考资料:1、 薛福成(1890)《庸盦笔记》,上海:上海书店出版社。(本书记录了叶名琛在两广总督任内的政绩及被俘经过,提供了第一手史料。)

2、 J.Y. Wong(1976)《Yeh Ming-ch’en: Viceroy of Liang-Kuang 1852-8》,剑桥:剑桥大学出版社。(本书详细分析了叶名琛在第二次鸦片战争中的决策失误,结合英方档案。)

3、 唐德刚(1992)《晚清七十年》,台北:远流出版公司。(本书从宏观视角探讨了叶名琛悲剧的时代背景,深入剖析晚清困局。)

观点声明:本文内容基于历史资料与公开信息撰写,并融入作者的理解与评论,仅为个人观点,不构成历史定论或官方意见。历史解读因视角不同而异,欢迎大家阅读本文后留言交流,提出宝贵意见。

图片来源声明:本文所用图片来源于网络公开资料及历史档案,仅用于内容展示与说明,非商业用途,如有侵权,请联系删除。