2022年,一场关于中小学教材插图的争议在全国范围内爆发。从教科书里出现的"侵华日军背老人"插图,到少儿读物的"集体自杀"场景,再到一些明显宣扬暴力和封建女德的内容,这些现象引发了公众对于教育内容的深度思考。在这场风波中,由知名学者易中天主编的《中华经典故事》系列图书因内容问题被推上舆论的风口浪尖。

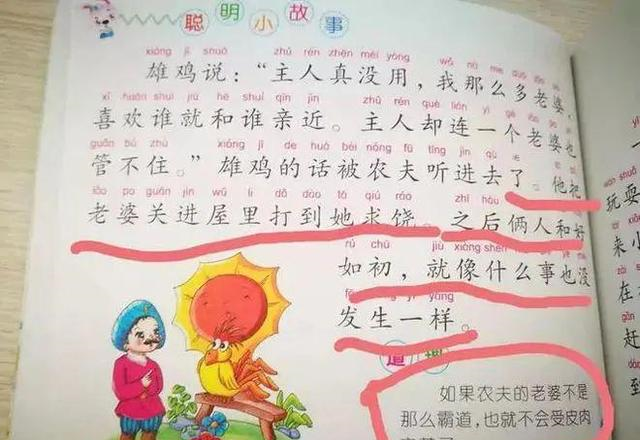

这套以中小学生为目标读者的图书,本应是传播传统文化的优质读物。然而翻开内页,读者们看到的却是令人错愕的内容描写。在描写刘邦的篇章中,文字将他塑造成一个沉迷酒色之徒;齐宣王与仆人的对话充满轻佻;更有书生直言邀约"泡妹子"的露骨表述。这些内容完全颠覆了传统历史人物的严肃形象,用戏谑轻浮的语言改写历史典故。家长们最为愤慨的是书中出现的"擦边球"插画——男女互动场景衣着暴露,动作暧昧,这些内容明显超出了青少年读物的尺度标准。

公众情绪很快从对内容的质疑转向对主编易中天的声讨。作为家喻户晓的《百家讲坛》主讲人,易中天过去树立的学术形象与他参与的这套"问题教材"形成了鲜明对比。网友直指这些内容不应该出现在学生读物中,更像是成人文学作品《金瓶梅》的改写。舆论迅速分化,一部分人认为这是对传统文化的"创新诠释",更多人则痛批其为"文化糟粕"。值得关注的是,不少教育工作者也公开发声,指出这些低俗化内容如同"往孩子饭碗里掺沙子"。

这并非易中天第一次陷入舆论漩涡。2020年,他在公开讲座中用"王八蛋"这样激烈的词汇评价乾隆皇帝,遭到一位自称乾隆后人的举报。当时他关于乾隆"文字狱""腐败治国"等尖锐批评虽然引起争议,但因属于学术研讨范畴而未受实质处罚。但这次教材事件完全不同——当问题涉及未成年人教育时,公众的容忍度明显降低。相关部门介入调查后,《中华经典故事》系列图书最终被全部下架。

深入探究易中天的学术争议,还会发现更早的剽窃风波。2008年,他出版的《费城风云》被指控大量抄袭译者尹宣的作品《辩论:美国制宪会议记录》。令人遗憾的是,尹宣老先生的离世让这场学术纠纷成为悬案。而挂在易中天书房里的"宁做真小人,不当伪君子"对联,似乎为这些争议做出了某种解释。

如今,易中天已重返大学讲台。据知情人士透露,他依然保持着一贯的幽默授课风格,但明显收敛了在公开出版物中的"麻辣"表达。这位曾经红极一时的学术明星,在经历了连串风波后,似乎终于认清了公众对教育内容的底线要求。

教材是知识的载体,更是塑造青少年价值观的重要工具。这起事件警示我们:在文化传播与教育之间,必须划清底线。任何以"创新"为名的低俗化表达,都不应该出现在孩子们的课本中。文化传承需要创造力,更需要责任心。