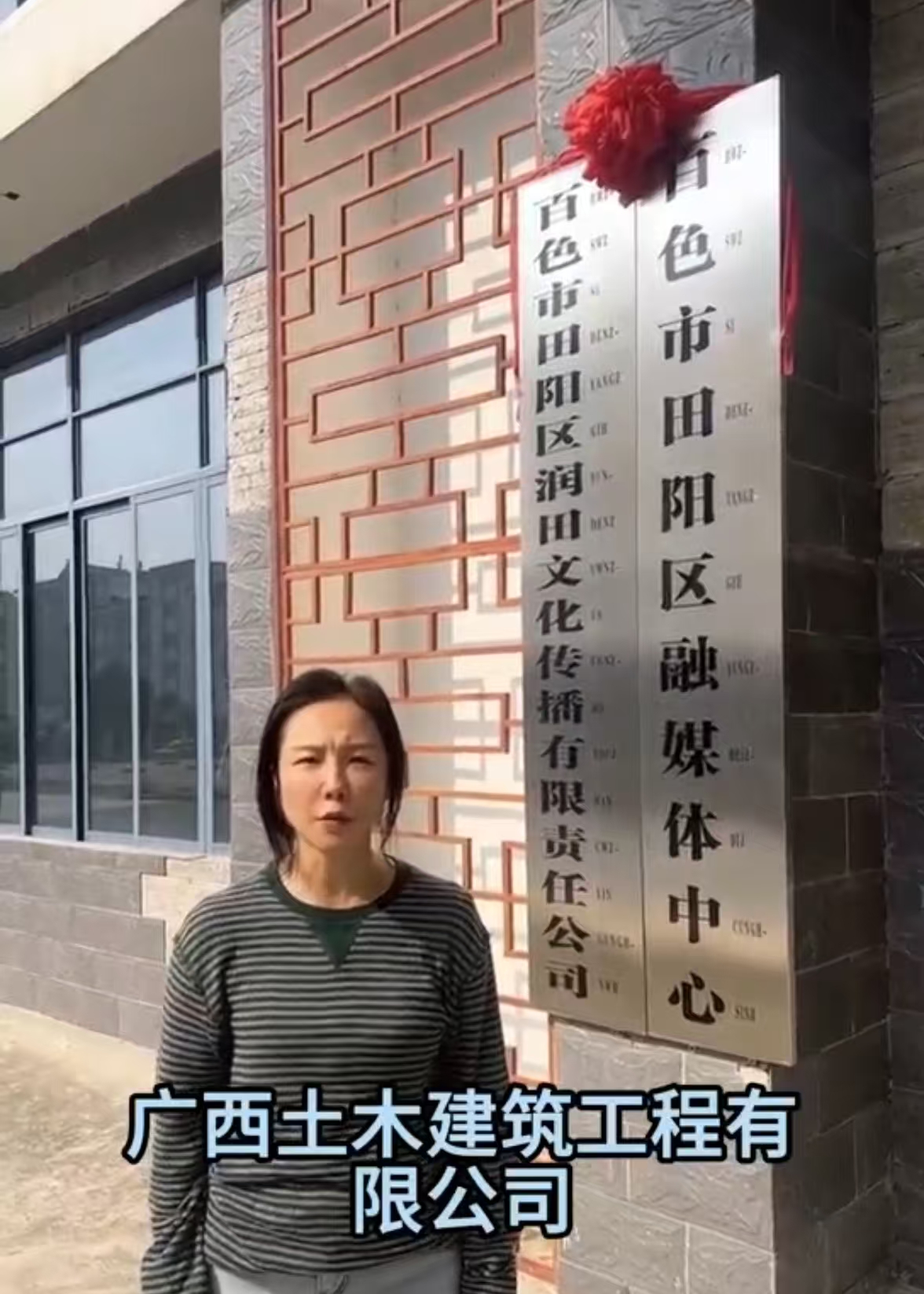

农洁霖女士

“我从未想过,一份看似光明的建设工程,竟暗藏如此深的陷阱。”说起六年来的坎坷经历,今年40多岁的农洁霖的声音带着些微哽咽。近曰,她向媒体反映了一宗由“买标”引发的“工程套路标”纠纷。她的经历如同一面镜子,折射出当前工程建设领域的某些乱象,引发人们对行业监管、法治环境和市场诚信的深刻反思。

一个工程项目的“双面人生”

时间回到2017年6月,农洁霖接触到了一个令她心动的工程项目——“田阳县全民健身活动中心、业余体校建设项目”。据她回忆,当初之所以决定接下该项目,是看中其公益属性,也希望能为当地体育教育事业贡献一分力。但项目公开招投标的流程却出乎她的意料:她需要与“中标方”广西土木工程建筑有限公司(以下简称“广西土木”)签订一份名为《工程项目管理规定》的内部转包协议。

“对方一开始跟我说,这么做是‘行内常规’,他们拥有资质和资源,能省去很多投标麻烦。”农洁霖说,尽管对这种做法心存疑虑,但在对方承诺的“少走弯路、迅速进场”的诱惑下,她最终妥协,支付了240万元的“买标费”,与广西土木签订了内部转包协议。根据协议,她的团队负责实际进场施工,广西土木则以“中标单位”身份负责协调工作,并收取工程总造价的2%管理费。这一妥协,为日后的纷争埋下了优笔。

农洁霖未曾料到,这所谓的“捷径”,实则是一条通往深渊的不归路。施工款的“另类”领取方式项目虽已“到手”,但新的烦恼接踵而至。在农洁霖正式进场前,业主单位于2017年8月就给广西土木的银行账户拨付了383万元的工程预付款。然而,当她满心欢喜地准备大展拳脚时,广西土木却提出了一个匪夷所思的要求:以“借条”形式申领施工款。“我当时就懵了,施工款为什么要以‘借条’方式领取?”农洁霖不解地表示。对方给出的理由是,该项目是通过不合规手段运作而来的,一旦资金挪作他用,引发纠纷会难以举证。因此,用“借条”来“保护双方利益”。急于进场的农洁霖在现实压力下,只能选择妥协。“我当时想,只要能进场施工,先干活再说。”然而,这一妥协,却让她一步步陷入了广西土木精心设计的陷阱。

随后的施工过程中,每一笔施工进度款都被要求以“借条”形式申领。农洁霖虽然心存疑虑,但在对方的“行业潜规则”说辞下,只能被动接受。从工程到"借贷”的荒诞转变,项目施工从2017年9月到2019年年初,最终完工。但农洁霖却始终未能拿到应得的工程结算款。更让她震惊的是,2023年5月,广西土木突然以“民间个人借贷纠纷”为由,对农洁霖提起多起诉讼,诉讼依据正是她当年签下的那些“借条”。“他们居然声称我欠他们钱,把那本该属于项目开支的款项包装成了‘个人借贷’!”农洁霖谈及此事时极为愤懑,“所有人都知道那是工程款啊!”

据她提供的立案材料显示:在北流法院审理的系列案件中,广西土木主张“出借款项”应获偿还,并要求支付相应利息。农洁霖则多次提出异议,强调她与对方是工程施工合同关系,双方之间不存在任何民间借贷约定。她还提供了多份证明业主方曾在开工前拨付预付款、后期陆续支付进度款的材料。然而,令人疑惑的是,这些材料并未在审理中起到应有的作用。

“法官对我的证据几乎不作正面回应,而对方提交的一份格式挂靠协议却被‘认定’为关键证据。”

农洁霖说,多次庭审中,自己提出的材料被轻描淡写,开庭记载和判定理由也难以与她的证据形成有效对照,“我感觉诉讼节奏完全被对方掌控。”

在此过程中,案件多次出现延期或发回重审的情况。但案件超出合理的审理期限却迟迟没有判决结果,农洁霖屡次打电话咨询法官或法院相关工作人员,他们却说我方律师有材料补充,农洁霖跟罗法官说我的材料都是自己提交的没有补充了,又跟法官说明此项目有施工方未进场业主单位就拔付的383万元的预付款,且自己有带资投入项目,无需借款,此时接电话的北流市人民法院的罗照斌法官此刻惊讶的说没有看到业主拔付预付款的证据材料,并说如果有那是整个案件审判方向的重大遗漏并表示已经意识到对方主张的本金重复起诉了业主和我方,不会支持,但可能会支持一些对方相应的利息,农洁霖在电话中向法官表明自己所有的证据圴提交明确双方是建设合作合同关系并非借贷关系,何来利息?罗法官说"回头仔细再找找看是否有我方提供的预付款的证据材料,如果有事实材料那应该是发回工程案件专属管辖权的法院,但如果发回已经超期了担心对方法院不会接受,农洁霖肯定的告诉法官确实有提交,但如果法官看不到她再次勾出此项证据材料重复寄给法官(农洁霖把这段他和罗法官的通话录音给我们听),然而就好像对方总有办法争取时间来补漏洞,而我这边准备再充分,也难以推进。”

农洁霖回忆,她曾到北流法院信访部门反映此事,并补充提交关键材料。但就在她等待审判结果的期间,法院的相关责任人电话不再能接通,直到2024年12月24日,案件结果才姗姗出炉,对方的“民间借贷”主张最终被认可,这让她十分难以接受。项目结算与税务申报的“双重标准”除了诉讼困境外,农洁霖在施工期间还发现,广西土木对该项目的收入申报与税务登记也存在较大出入。她反复核算后发现,项目从业主单位处收到的实际工程款,与广西土木申报的应税金额严重不匹配前后金额差达680多万元。

“如果按照合法程序,工程款与税务申报金额应当大体相符。但‘卖标’导致转包双方财务关系混乱,也为日后纠纷埋下了隐患。”农洁霖表示。她认为,广西土木从一开始就打算把项目当成“摇钱树”,先收一笔“买标费”,再逼施工方以借条形式“借款施工”,最后诉讼索赔,层层设计。

揭开“工程套路标”的冰山一角

农洁霖的遭遇并非个案。多位建筑行业资深从业者和法律界人士表示,类似“买标”、“转包”等乱象在建筑领域并不罕见。

一名建筑行业资深从业者透露:“一些资质公司利用自身中标资格,将工程层层转手、虚构合同关系,从中非法获利。一旦项目完工,他们又会试图通过追究‘借贷’或其他民事纠纷来牟取更多利益。”另一名法律界人士则认为,这类案件常常披着“民事纠纷”的外衣,实质则是利用《工程项目管理规定》等格式文本掩盖违法转包、违法分包。实际施工人如果法律意识不足,很容易在对方的施压下“自愿”签订各种协议。一旦事后次生纠纷,举证、维权难度极大。

六年来项目引发的讼海沉浮让农洁霖身心俱疲。她不仅遭受了巨大的经济损失,精神压力也与日俱增。然而,她始终坚信法律的公正,希望通过媒体的关注和监督,让更多相关部门看到此类现象的危害。

“我希望相关职能部门介入调查,对类似‘卖标转包’以及随后的‘虚假诉讼’等违规行为予以严惩。”农洁霖呼吁道。她认为,只有让违法违规行为无处遁形,才能让更多人免于陷入类似的陷阱。