导读:拒绝使用北斗!印度自研导航卫星,印媒:超过北斗和GPS

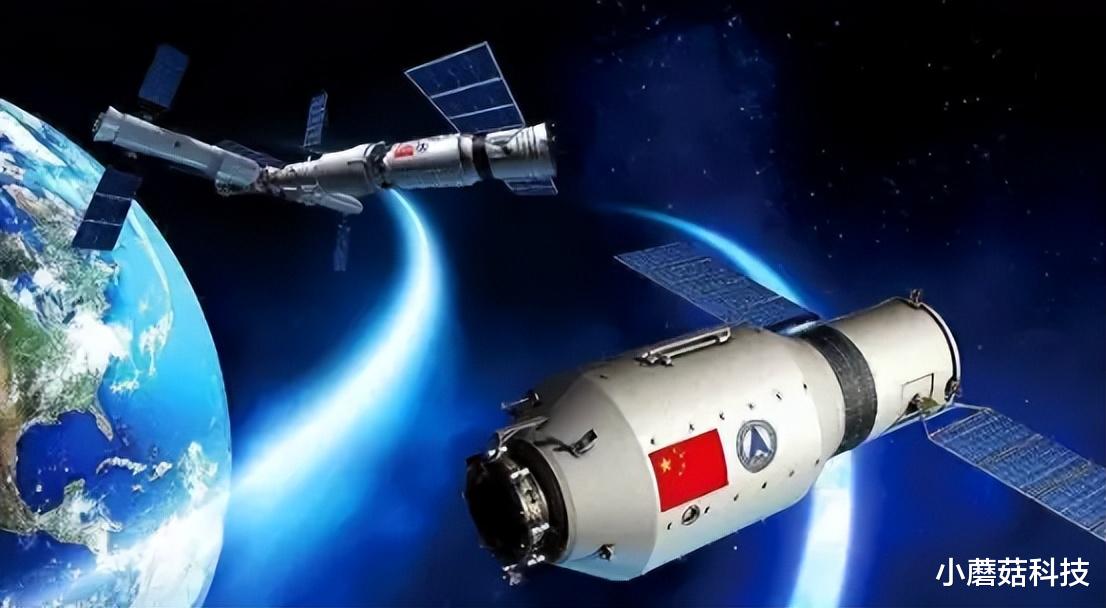

在全球定位系统(GPS)领域,美国的GPS系统无疑占据了主导地位,其全球覆盖和广泛应用使得GPS几乎成为“定位”的代名词。然而,随着科技的不断进步和各国对独立自主的渴望,全球定位系统市场逐渐迎来了新的挑战者。中国成功组建北斗卫星导航系统,成为继美国和俄罗斯之后第三个拥有完整全球定位系统的国家。在此背景下,印度也决定踏上自主研发全球定位系统的道路,推出了名为“NavIC”的国产定位系统。然而,印度的这一举措是否如印媒所言,能够超越GPS和北斗,成为新的领航者?

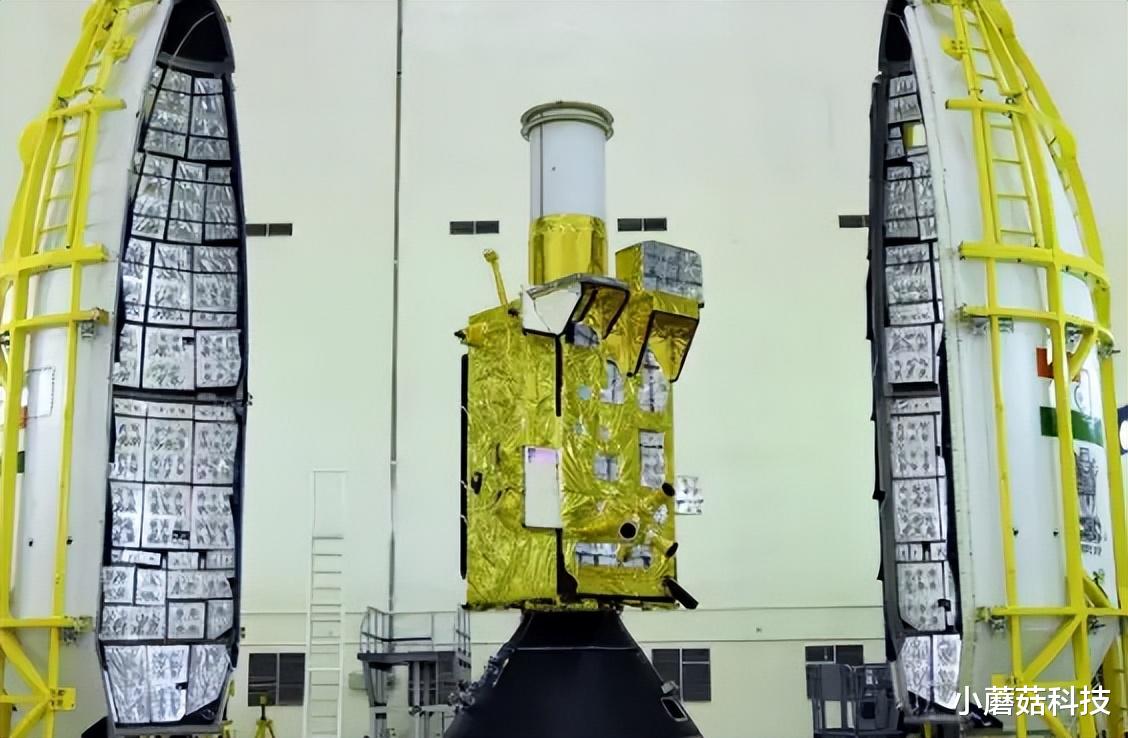

印度“NavIC”系统的诞生

2006年,印度正式批准启动国产定位系统的建设项目,并将其命名为“NavIC”(Navigation with Indian Constellation)。这一项目的启动标志着印度在追求科技自主和战略独立方面迈出了重要一步。印度宣称,“NavIC”系统的建设规划将效仿中国北斗系统,分三个阶段稳步推进。印度媒体甚至放出豪言,称“NavIC”系统不仅在性能上能够超越美国的GPS,还能胜过中国的北斗系统。

然而,豪言壮语并不能代替实际成果。在“NavIC”系统的发展历程中,印度确实取得了一些进展。2023年5月,印度展开了该系统的第二阶段建设,尽管尚未完成,但印度已经迫不及待地宣称“NavIC”系统在性能上超越了GPS和北斗。然而,事实并非如此简单。

卫星数量的差距

衡量一个定位系统优劣的关键要素之一是其卫星数量。在这方面,中国的北斗系统无疑占据了巨大优势。北斗系统由约60颗卫星组成,这些卫星在轨道上协同工作,构建起一套严密且覆盖全球的定位体系。相比之下,印度的“NavIC”系统目前在轨卫星仅有8颗,这一数字远远落后于北斗系统。

卫星数量的不足直接影响了“NavIC”系统的精度和定位范围。北斗系统的庞大卫星网络能够提供更加精确和稳定的定位服务,而“NavIC”系统则因卫星数量有限而在这些方面存在明显短板。这种差距不仅体现在技术层面,更在实际应用中产生了显著影响。

无线电频率资源的挑战

除了卫星数量外,导航系统的运行还离不开无线电频率资源。全球范围内可供使用的无线电频率资源有限,且遵循“先到先得”的原则。一旦某个国家占用了某个频段,后来的国家想要使用该频段就会面临诸多困难。

在这方面,美国和中国已经占据了显著优势。美国的GPS系统和中国的北斗系统都拥有较为完善的频率资源布局,这为它们的全球定位服务提供了有力保障。而印度的“NavIC”系统则在这一方面面临严峻挑战。由于频率资源的有限性,印度在“NavIC”系统的建设和运营过程中不得不谨慎选择频段,以避免与其他国家的定位系统产生冲突。

技术和应用的局限性

除了卫星数量和频率资源外,“NavIC”系统还面临着技术和应用方面的局限性。由于印度在卫星导航领域的起步较晚,其技术积累和经验相对有限。这使得“NavIC”系统在技术研发、系统集成和应用推广等方面都存在一定的困难。

在应用方面,“NavIC”系统目前主要服务于印度国内用户,尚未在全球范围内实现广泛应用。这限制了其市场影响力和用户基础。与此同时,由于印度国内的基础设施和技术水平相对落后,这也对“NavIC”系统的推广和应用产生了一定的制约作用。

未来展望与挑战

尽管“NavIC”系统在目前阶段还存在诸多不足和挑战,但印度并未放弃对自主定位系统的追求。随着印度科技的不断进步和国际合作的不断深入,“NavIC”系统有望在未来取得更大的进展。

然而,要真正实现超越GPS和北斗的目标,印度还需要在多个方面取得突破。首先,印度需要加大在卫星导航领域的研发投入,提升技术水平和创新能力。其次,印度需要积极寻求国际合作,共同应对频率资源和技术标准等方面的挑战。最后,印度还需要加强基础设施建设和技术人才培养,为“NavIC”系统的推广和应用提供有力支持。

印度的“NavIC”系统作为印度自主研发的全球定位系统,虽然在一定程度上展现了印度的科技实力和自主创新能力,但在卫星数量、频率资源和技术应用等方面仍存在明显不足。要实现超越GPS和北斗的目标,印度还需要付出更多的努力和时间。在全球定位系统市场日益激烈的竞争中,印度需要保持清醒的头脑和务实的态度,不断提升自身实力和市场竞争力,才能在全球定位领域占据一席之地。