本文依据相关资料整理而成,内容真实可靠,文末附有详细的引用来源,确保信息的准确性和可追溯性。

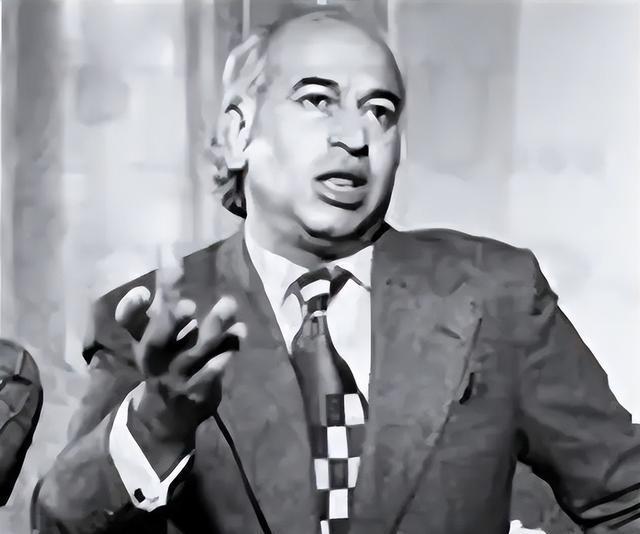

1979年,巴基斯坦拉瓦尔品第监狱内,前总统佐勒菲卡尔·阿里·布托因心腹背叛,从昔日的风云人物沦为囚徒。

炽热阳光洒落在布托遍体鳞伤的身躯,他微眯双眸,躲避着这久违而过于热烈的光芒,感到些许不适。

生命消逝之际,他闭目低语:“真主,请勿怪罪,我清白无罪。”随即,脚下木板滑落,前总统的生命瞬间终结。

【布托从政,步步高升】

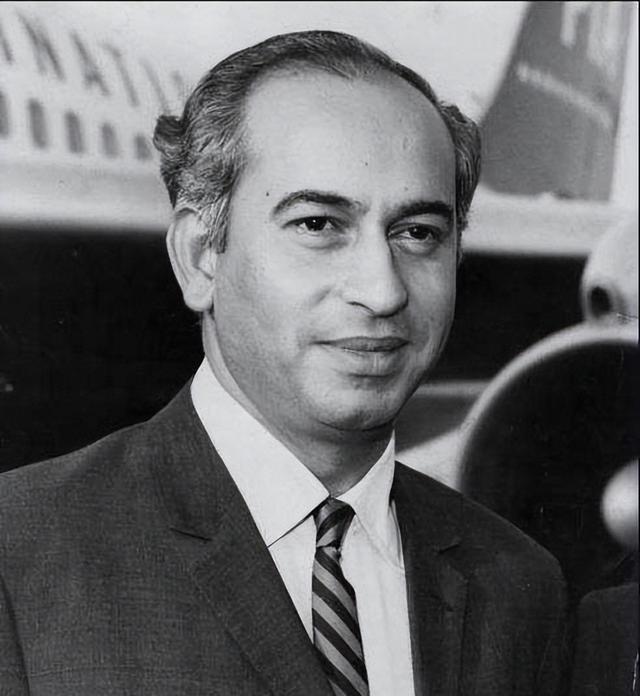

阿里·布托于1928年1月5日在信德省一个显赫贵族家庭中诞生,出身名门望族。

父亲是孟买政府前部长,后任信德省政府首席顾问,拥有丰富的政坛经验和崇高名望;母亲则是一名专业的舞蹈演员。

布托青年时,其父骤逝,他继承了父亲三分之一的领地,这笔丰厚遗产让他在当地名声大噪,成为了众人皆知的富裕继承者。

布托的声望非仅源于家族财富,实则他自幼受卓越教育。1950年,他前往美国,于伯克利大学取得政治学学位。

两年后,他赴英国牛津大学深造,1952年获法学硕士学位。接着,阿里·布托继续研习法律,于1953年在伦敦林肯律师学院取得了高级律师资格。

阿里·布托荣膺南安普顿大学首位亚洲籍讲师,这一殊荣是众多人梦寐以求的成就,标志着他在学术界的杰出贡献与重要地位。

当众人料想布托会留英时,他却婉拒大学多次挽留,决意归国。那时的巴基斯坦虽已独立,但国内贫困,社会问题众多。

他期望运用所学知识为巴基斯坦添砖加瓦,引领国家步入现代化进程,改善民众当前的生活状况。

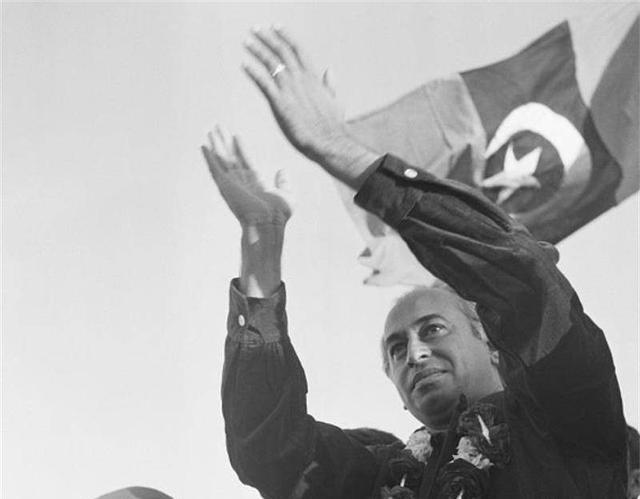

布托满怀壮志,才华横溢,魅力四射,吸引了众多仰慕者,特别是青年才俊争相结识,迅速在巴基斯坦政界崭露头角。

1954年,阿里·布托获任信德省青年阵线主席,此职位让他得以充分施展自己的政治才华。

年轻一代乃国家未来之希望,知识分子为社会进步之关键。他着力推动青年学生与知识分子培养,并出台了一系列促进青年发展的政策措施。

这些措施既获得了青年群体的拥护,也得到了资产阶级的认可,因此,他被广泛赞誉为“新兴力量的领军人物”。

米尔扎作为政治家,迅速识出布托的潜力。深入了解其背景后,他更加坚信布托是巴基斯坦政坛的杰出人才,遂决定全力栽培这位年轻政治新星。

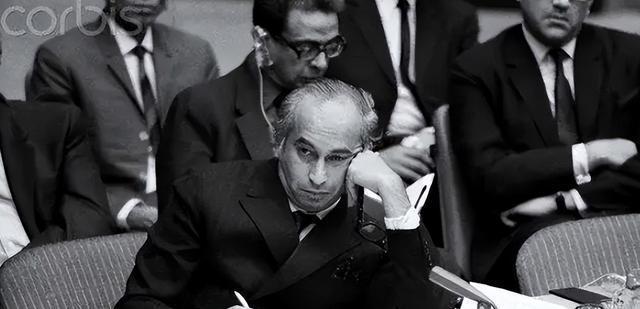

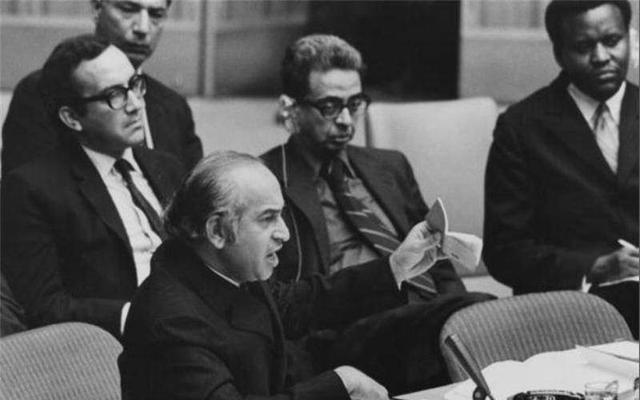

经米尔扎推荐,布托于1957年参加了第十二届联合国大会,那时他年仅29岁。

得益于米尔扎的帮助,布托仕途顺畅,先后担任巴基斯坦驻联合国代表、商务部长、工业发展委员会主席及石油部长等多项重要职务。

布托结合巴基斯坦国情,推行多项有效政策,促进经济发展和民生改善。因此,他的声望大幅提升,成为民众眼中的政治新星,被寄予巴基斯坦未来的厚望。

在米尔扎总统的扶持下,阿里·布托的政治道路一帆风顺,他的职业生涯迅速崛起,取得了显著的进步。

【权力易主,布托心灰意冷】

布托生命中遇见过一位贵人名叫米尔扎,而继他之后,阿尤布·汗则成为了布托人生道路上的第二位重要助力。

1958年10月7日,巴基斯坦发生政变。陆军参谋长阿尤布·汗推翻米尔扎后自任总统,开启了其长达十年的统治。

阿尤布组建了新内阁,其中阿里·布托的加入备受瞩目。30岁的布托成为内阁最年轻部长,彰显了阿尤布·汗对他的深厚信任。

尽管两人初期在外交合作上意见高度统一,但1965年第二次印巴战争爆发后,他们在战争立场上的差异开始逐渐浮出水面。

第二次印巴战争期间,巴基斯坦国力与军力已难支撑全面对抗印度。印度空军战机飞越卡拉奇上空,凸显了巴基斯坦防御的薄弱。

阿尤布·汗起初自信能对抗印度,但随时间推移,巴基斯坦显现疲态,物资匮乏,后勤补给艰难,前线部队更遭遇弹药紧缺的严峻挑战。

巴基斯坦反对势力察觉到了阿尤布·汗的破绽,打算趁此良机,全力出击,力求一举将其彻底打败。

1966年1月,面对重重压力,阿尤布·汗最终采纳了苏联总理阿列克谢·柯西金的斡旋,并签署了《塔什干宣言》。

布托视《塔尔干宣言》为巴基斯坦的屈辱,因其未谴责印度侵略,未给巴带来实际利益,反使巴基斯坦在国际上显得软弱。

《塔什干宣言》签署后,布托与阿尤布·汗关系决裂。他直言失望与愤怒,认为阿尤布·汗已不适合领导国家。于是,布托决定离开政府,前往国外疗养。

疗养期间,布托持续反思政治生涯的成败,渐渐明晰了自己的政治立场,即主张“社会主义”。

布托为对抗阿尤布·汗军法政权,在巴基斯坦创立了“人民党”,旨在借助这一新兴势力,促进社会实现变革。

返巴基斯坦,布托借“人民党”为媒介,大力宣扬社会主义理念,掀起壮阔运动,对抗阿尤布·汗政权,令阿尤布·汗深感忧虑与惶恐。

阿尤布·汗下令逮捕布托,并将其关入拉合尔集中营,意图压制反对声浪。然而,此举非但未平息民愤,反而让布托在民众心中树立起英雄形象。

众多支持者涌上街头,共同发声谴责政府举措,力挺布托争取自由的权利。

阿尤布·汗被迫妥协,释放了布托并将政权交给叶海亚·汗。三年后,人民党在即将来临的选举中迅速崭露头角,跃升为巴基斯坦第三大政党。

1970年,人民党迅速崛起为第二大党,其成长速度之快让原本的第一大党——人民同盟感受到了前所未有的威胁与挑战。

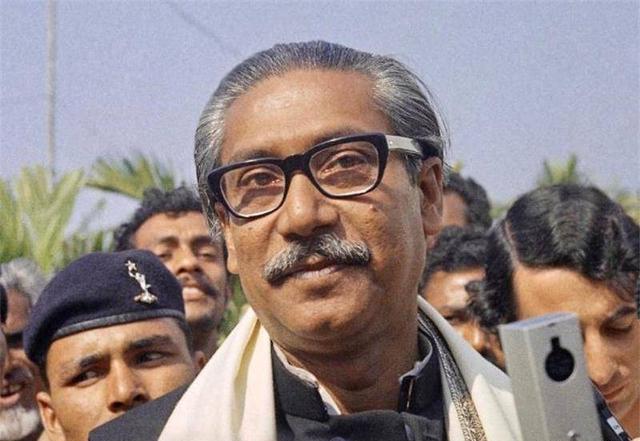

东巴人民同盟领袖拉赫曼将总理职位作为交易筹码,欲以“东巴全面自治”为条件,促使叶海亚·汗与阿里·布托作出抉择。

叶海亚·汗与布托瞬间领会彼此意图,默契决定采取强硬措施应对危机。随即,拉赫曼及人民同盟领导层被迅速拘捕入狱。

阿尤布·汗的教训未远,布托与叶海亚·汗重蹈覆辙。印度借此机会,紧握他们的过失,迅速着手准备进行干预。

印度政府视此为介入东巴事务、声援东巴民众解放斗争的绝佳机会。

【总统执政,却以绞刑结束】

1971年12月,第三次印巴战争在巴基斯坦爆发。

这场战争对巴基斯坦造成灾难性影响,导致大片领土丧失,国家陷入混乱。民心离散,政局不稳,时任总统叶海亚·汗因无法扭转局势而无奈辞职。

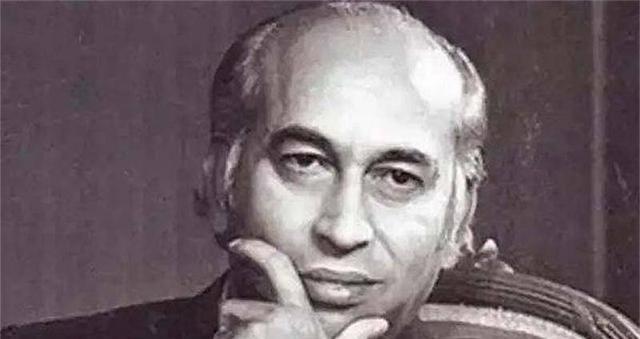

布托获讯即刻回国。出乎意料,他凭借广泛民众支持,赢得了大选,顺利就任新一届总统。

布托执政之初,国家亟待复兴。他着手修订宪法,削减军队与官僚势力,强化总统权力,从而为后续改革铺平道路。

为缓解与印度的紧张态势,布托前往印度,与总理英迪拉·甘地展开会谈。

双方经平等对话签署《西姆拉协定》,为缓解矛盾奠基。此外,布托频访中国,积极促进友好关系,赢得了中国政府的大力扶持。

在国内,布托实施了一系列以增进民众福祉、促进经济发展为目的的政策,其中,土地改革运动尤为引人注目。

巴基斯坦长期土地集中于少数地主贵族之手,导致农民贫困受剥削。布托坚定决心,誓要改变这一不公现状。

1972年,他亲自示范,无偿将家族大片土地分给农民,同时立法限制地主土地规模,超额部分收归国有,再分配给无地或少地的农民。

此措施虽遭地主贵族强烈反对,因触动其利益,但却深得农民拥护,显著提升了布托在民众中的声望。

土改的成功实施,为布托推进后续改革举措奠定了坚实基础,创造了诸多有利因素。

巴基斯坦通过一系列改革,实现了显著变化:经济蓬勃发展,民众生活改善,国家的整体实力也因此得到了大幅提升。

1977年,资产阶级对布托的不满日益增多,同时,由布托扶植的工人阶级也因改革不彻底而逐渐心生抱怨。

新一届领导人大选会上,布托与支持者同资产阶级展开角逐,虽最终胜出却遭反对者抨击,不承认评选结果,导致国内局势逐渐陷入混乱。

矛盾加剧之下,国家的经济状况遭受重创,受到了严重冲击,影响深远。

为平战乱,布托将军权交予最信赖的部下齐亚·哈克,未料这位“忠心”的部下竟调转枪口,对准了他自己。

1977年7月5日,布托视为亲信的齐亚·哈克策划政变,迅速向总理府邸进发。

布托被蒙在鼓里时,保镖告知他“军队已政变”。布托却异常镇静:“我命由天,他们若叛变欲杀我,便让他们来吧!”

齐亚·哈克指控阿里·布托“危害军管政权”并将其逮捕,这一政变举动在国际社会上引起了广泛的强烈反响。

与巴基斯坦友好的国家经由联合国及驻巴使节,紧急呼吁军方即刻释放布托。同时,中国、英国、法国均表达希望军方能公正对待布托的立场。

齐亚·哈克面临艰难抉择,释放布托将威胁自身安全。经过深思熟虑,他最终决定维持统治,选择了对自己有利的道路。

齐亚·哈克为掩饰决定,与巴基斯坦最高法院合谋,通过法院内部投票方式,伪装了阿里·布托生死裁决的过程。

法院经投票,以4票赞成、3票反对的结果,最终决定对阿里·布托执行绞刑。

1979年4月4日凌晨,51岁的布托,双手反缚,在保安押送下走向绞刑台。经一年死牢囚禁,他显得苍白且瘦弱。

绞索紧勒他的颈项,他低声哀求:“真主啊,请拯救我,我并无罪过。”然而,他的恳求似乎并未得到任何回应。

临终时,布托剧烈挣扎、抽搐,不久便没了动静。为验证其是否真正离世,齐亚·哈克命人将其遗体悬于绞刑架达30分钟之久。