香港兰桂坊的霓虹灯在凌晨两点依然闪烁,李乘德与友人碰杯的瞬间被定格成九宫格照片。这位被港媒冠以"夜店揽女"标签的男主角或许没想到,自己庆生时的社交礼仪动作,会在48小时内演变成全网热议的婚姻危机。这场看似寻常的娱乐八卦,实则掀开了流量时代最锋利的解剖刀——公众人物如何在私人生活与公众期待之间寻找平衡点?

镜头拉回2015年那场耗资百万的婚礼,胡杏儿头戴钻石冠冕的笑容曾让无数人相信童话。十年间三个儿子的出生照、全家福九宫格、夫妻互动短视频,这些精心设计的生活碎片构建起"101分老公"的完美人设。但当社交媒体成为现代婚姻的第三只眼,任何偏离剧本的即兴演出都可能引发人设雪崩。

英国剑桥大学数字人类学实验室2023年的研究显示,明星夫妻在社交平台展示的亲密互动中,78%存在明显的场景设计痕迹。就像李乘德晒出的带娃照片,每张都精准卡在黄金光线时刻,儿童房背景里的乐高积木永远摆成彩虹色系。这种经过美颜滤镜处理的婚姻图景,本质上与偶像剧里的甜蜜桥段并无二致。

"世纪软饭男"的嘲讽背后,是公众对传统性别角色的顽固想象。当胡杏儿挺着孕肚拍打戏时,丈夫的育儿日常反而成了原罪。中国社会科学院2024年发布的《新家庭结构白皮书》指出,仍有62%的网民认为男性居家带娃是"非常规状态"。这种认知偏差就像放大镜,让李乘德与女性友人的贴面礼在舆论场发酵成道德危机。

港媒镜头里的夜店场景,恰似现代版的《楚门世界》。那些被解读为"暧昧"的肢体语言,在伦敦政治经济学院传媒系教授艾玛·凯琳看来,不过是镜头语言的暴力剪辑:"0.5秒的贴面镜头,通过慢放和特写可以制造出完全背离事实的叙事。"就像2022年某韩星被拍到的"约会照",后来证实只是帮女同事捡耳环的瞬间。

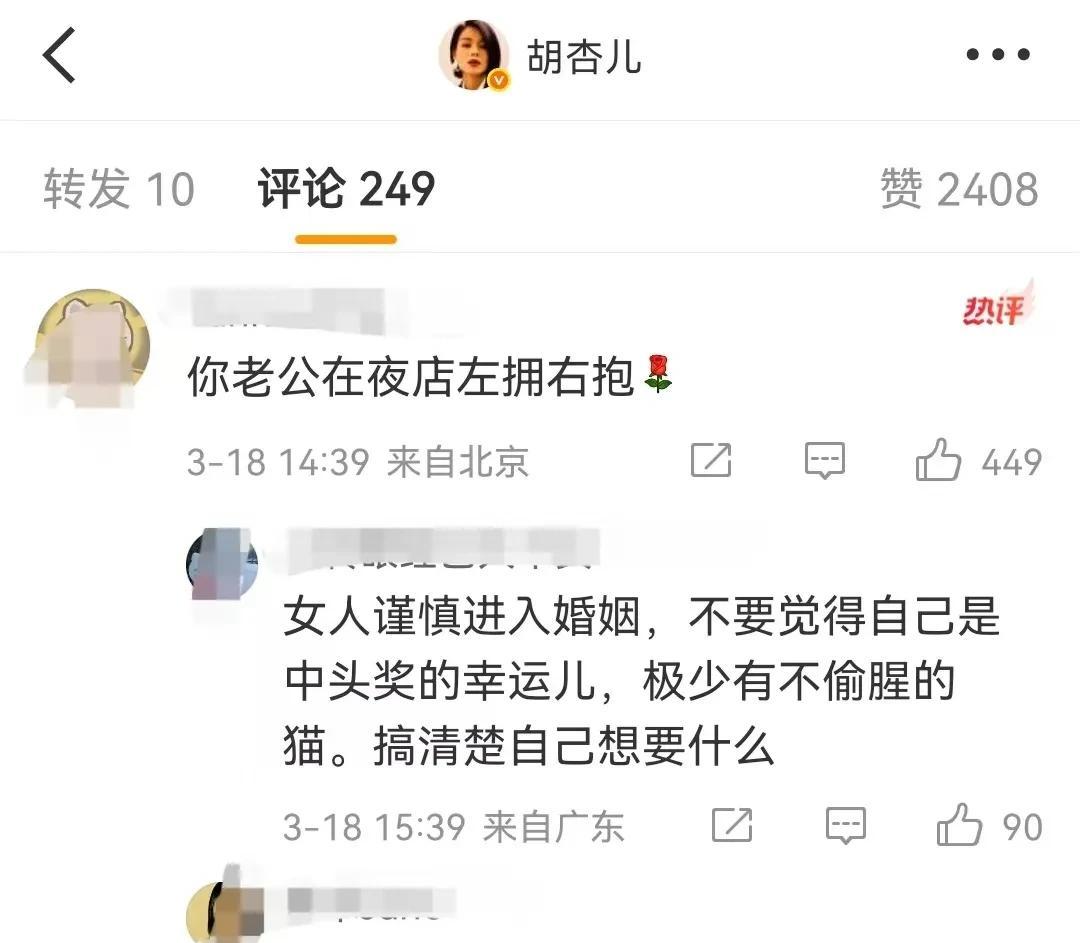

但数字时代的看客们早已练就"列文虎克式"吃瓜技能。某娱乐论坛发起的"微表情分析"话题下,有网友逐帧解读李乘德的手部动作,声称发现其无名指婚戒的微妙偏移角度。这种全民侦探游戏,让私人空间彻底沦为公共展品。美国斯坦福大学网络伦理研究中心数据显示,明星私生活话题的传播速度是公共事件的3.2倍,且78%的讨论者从未核实过消息源。

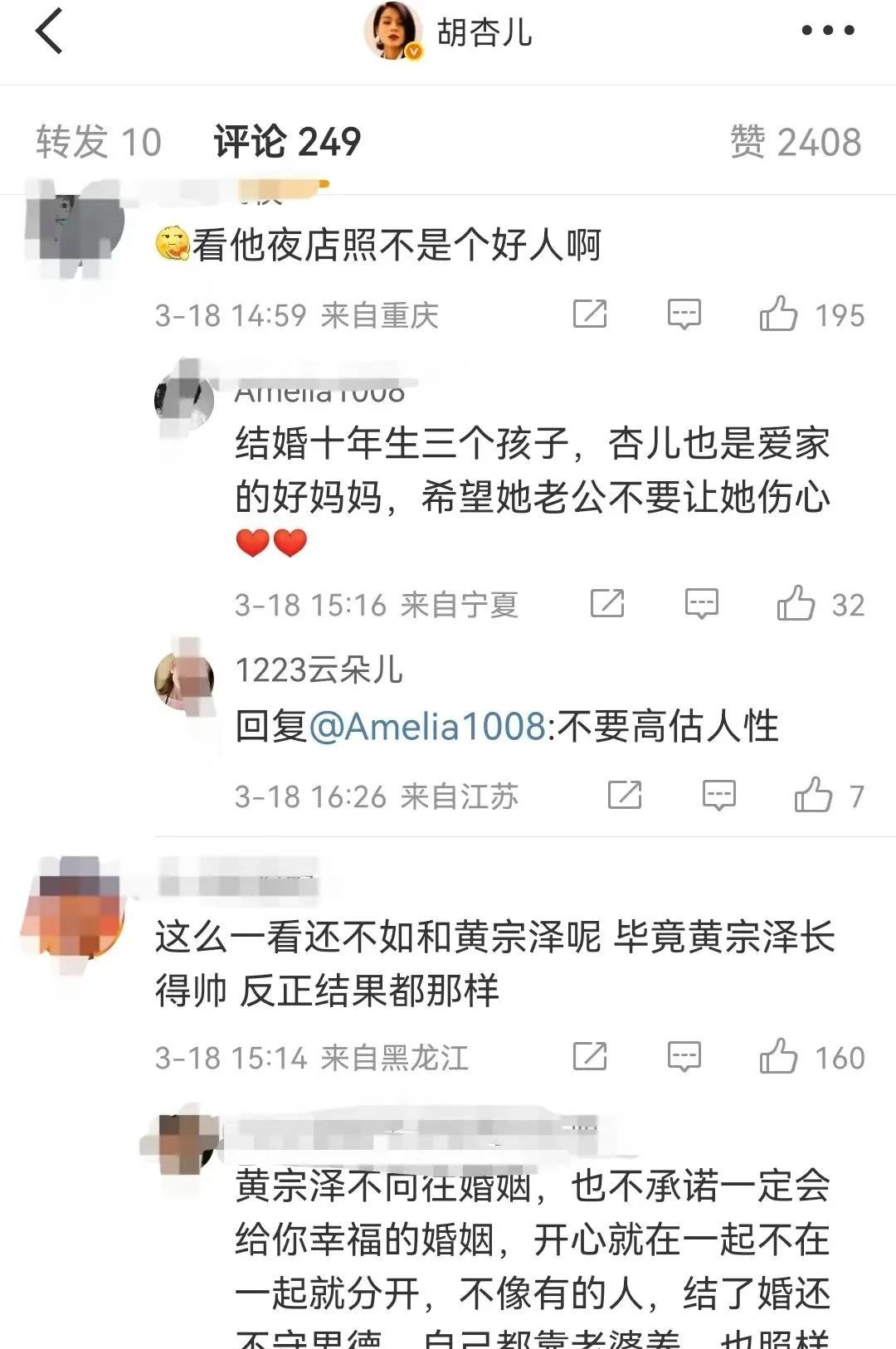

胡杏儿微博下的"善意提醒",实质是集体窥私欲的正义化包装。就像古希腊剧场里的歌队,现代网民通过道德审判完成自我崇高化的仪式。当"为你好"的关心裹挟着猎奇心理,任何解释都会被解读为掩饰。这种舆论暴力在2023年某顶流歌手离婚事件中达到巅峰,其前妻社交账号下的"破案专家"们甚至通过宠物照片倒推感情破裂时间线。

在这场全民参与的道德情景剧中,当事人反而成了最沉默的配角。胡杏儿长达十年的"宠妻剧本",在遭遇现实突袭时显露出脆弱性。就像2021年某对明星夫妻的"离婚连续剧",双方声明要历经三轮反转才能勉强收场。这种被迫的剧情修正,折射出公众人物对私生活话语权的失控。

社交媒体创造的"云配偶"幻想,正在扭曲现实婚姻的评判标准。复旦大学媒介社会学团队研究发现,经常点赞明星恩爱动态的网民,对自己婚姻的满意度平均降低27%。当李乘德的夜店照打破滤镜,那些曾经为"神仙爱情"流泪的网友,立刻调转枪口痛斥"渣男本色"。这种非黑即白的爱情观,恰似算法推荐制造的认知茧房。

但鲜少有人注意,胡杏儿在风波后依然正常出席商业活动。这种"不配合演出"的冷静,或许才是成熟婚姻的真实模样。就像某位资深经纪人在行业论坛透露的真相:"85%的明星夫妻都有专业团队运营情感账号,但真正的相处细节永远不会出现在九宫格里。"

当我们在微博热搜里讨论他人婚姻时,或许该反问自己:如果手机相册里的某个聚会瞬间被全网解读,我们是否经得起这样的放大审视?明星婚姻就像被置于电子显微镜下的细胞组织,每个分子运动都被赋予道德隐喻。但真实的情感世界,从来不是非黑即白的判断题。

这场舆论风暴终将过去,但它留下的思考余波仍在荡漾。在人人都有15秒成名机会的今天,或许我们更需要学会在数字狂欢中保持克制。毕竟,当我们隔着屏幕审判他人婚姻时,也在不自觉间暴露着自己对爱情的所有焦虑与期待。下次再遇到类似热搜时,不妨先关掉评论框——给真相一点沉淀的时间,或许才是对爱情最基本的尊重。