遵义,一个不该被忽视的“外来户”

<引言>

公元639年,唐朝创建了以遵义为中心的播州,从此遵义与贵州的命运开始紧紧相连。然而,1372年明朝将播州划入四川管辖,导致遵义与贵州分离长达数百年之久。尽管在1728年清朝才将遵义重新划归贵州,但它却一直被视为贵州的"外来户",得不到其他市州的认同。究竟是什么原因导致了这种嫌隙的产生?遵义对贵州的发展又起到了怎样的作用?让我们一起走进历史,揭开这个谜团。</引言>

千古一州,遵义播州

唐朝贞观十三年,也就是公元639年,播州在历史长河中徐徐浮现。这个以遵义为中心的州郡,从此成为了贵州大地不可分割的一部分。

恭水县,一个寓意着"无偏无陂,遵王之义"的名字,在公元642年赋予了遵义县,"遵义"也第一次出现在史书的字里行间。彼时,播州与贵阳、安顺、铜仁等地一道,同属于黔中道。

宋朝,播州改属夔州路。元朝,几乎整个贵州都隶属于湖广行省。1286年,元朝将益州路、梓州路、利州路和夔州路合并,建立了四川行省,5年后又将播州划归了四川。不过,从播州经由湖广前往京师,显然更为便捷,故而一年之后,播州又重新划归湖广行省。

唐宋元时期,尽管几经变迁,播州始终与贵州保持着一体的关系。春秋战国,遵义、毕节、铜仁、六盘水、安顺、贵阳就同属于鳖国。西汉,牂柯郡囊括了遵义和贵阳等地。直到明朝,遵义作为黔北重镇,才与贵州分离。

700多年的时光荏苒,遵义始终与贵州同呼吸共命运。然而,一场土司叛乱,却改变了遵义的命运轨迹。

明朝洪武五年,也就是1372年,播州土司杨氏归附明廷,播州遂被划入四川管辖。此举意在削弱贵州土司势力,为建省扫清障碍。当时播州辖区范围达到了历史最大值,遵义、桐梓、正安、道真、绥阳、仁怀、湄潭、余庆等地尽数在列。

岁月如梭,两个多世纪过去了。万历二十四年,播州土司杨应龙揭竿而起,公然反叛。4年后,明廷剿灭叛乱,将播州一分为二:北部设立"遵义军民府",划归四川;南部设立"平越军民府",隶属贵州。

自此,遵义与贵州的历史再次产生了交集,却又各自延伸出不一样的故事情节。直到清雍正六年,即1728年,清廷将"遵义府"重新划入贵州省,贵州政区格局才基本确立,与今天的贵州省相差无几。

回望历史长河,唐朝设播州伊始的700余年里,遵义与贵州同属一省。春秋战国的鳖国、西汉的牂柯郡,无不见证着两地休戚与共的历史印记。尽管明清之际遭遇叛乱与分治,但最终仍旧回归贵州怀抱。遵义,这个不该被忽视的"外来户",其实从来都是贵州不可分割的一部分。

川黔争锋,播州兼辖

贵州,一个曾经被视为"食之无味,弃之可惜"的"蛮荒之地",在元朝之前因为耕地稀少、经济落后,一直未能形成统一的行政建制。然而,蒙古铁骑南下灭宋之时,这片山势陡峻的土地,却成了它们进军湖广、四川的一大阻碍。

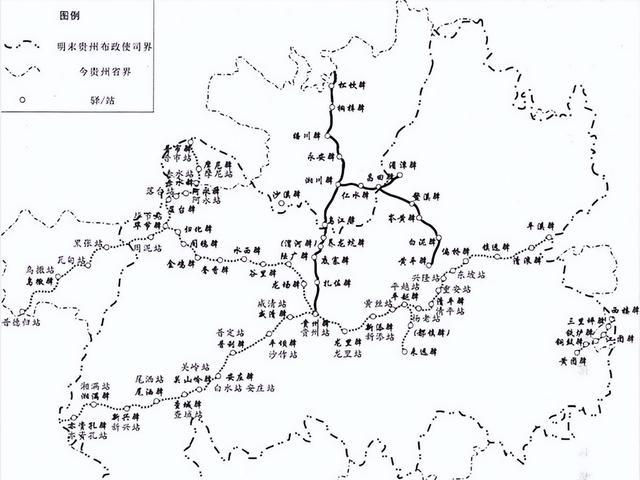

贵州的战略地位,就此浮出水面。元朝建立后,以北京为中心,铺设了1500处驿道,将大江南北、四面八方连为一体。贵州,也被纳入了这张巨网之中。

由湖广经贵州抵达云南的"湘黔滇驿道"应运而生,成为朝廷南府西疆的咽喉要道。贵州地位的提升,令明廷不得不开始重视对当地土司的管控。他们祭出"分而治之"的法宝,将昔日同属一省的贵州土司拆散,交由云南、湖广、四川三省分治。

明朝洪武二年,朱元璋平定云南,当时元末余孽盘踞滇中,负隅顽抗数十载,贵州成了明军的前进基地。30万大军浩浩荡荡由此出发,经湘黔滇驿道直捣云南。平叛告捷后,2/3的兵力则驻留贵州,沿驿道设置了29个卫所,保障这条大动脉的畅通无阻。

洪武二十三年,转瞬即逝。朝廷瞅准契机,乘思南、思州两大土司为争夺矿产而互相攻伐之际,迅速废除二州,设立贵州承宣布政使司。周边的土司、州县也被划入新的行政区域。至此,贵州省呱呱坠地。

然而,初创的贵州省羸弱不堪。每年的夏秋赋税加起来不足15万石,却要负担全国十分之一的驻军。单单军饷开支,就需要22万余石粮食和8万8千余两银钱。入不敷出的窘境,令贵州不得不依靠川、鄂等地接济。

而在贵州北部的播州,不知何时已悄然崛起。杨氏播州,自唐贞观立州,历经700余年,积厚流光,俨然成了贵州诸般土司的"一哥"。

播州的富庶之地引起了朝廷的觊觎之心。为便于向播州调粮,他们让贵州兼制播州。但播州的军务,则交由贵州思石兵备道管辖。川、黔两省,就这样开始了长达数百年的共管播州的历史。

巡抚,集地方军政大权于一身,但要发布政令,还得通过地方三司去执行。贵州就算兼制播州,也得指望四川通力合作。两省争锋,彼此掣肘,给管理播州带来诸多不便。

贵州屡屡上奏,要求将播州彻底划归己方。四川则力图收回贵州的兼制之权。互不相让,斗争不休,僵局一直持续到播州土司揭竿而起。

一州两治,川黔分而制之

贵州省,一个用"犬牙相制"的方式建立起来的省份。在新省初创之时,北有播州虎视眈眈,南有苗疆叛乱不息。东西两部分土地,被腰斩开来,似乎永难缝合。

政区的破碎割裂,给行政管理带来诸多不便。但同时,这种布局却能借力打力,利用周边省份钳制本地土司。更重要的是,它为"湘黔滇驿道"的畅通提供了保障。这条驿道,是明王朝联通西南门户的咽喉要道。

贵州的建省,完全出于军事政治的考量。经济上的贫瘠羸弱,是其无法回避的短板。除了"湘黔滇驿道",明廷在贵州还开辟了"川黔驿道"。它从贵阳出发,经由播州直抵重庆。

维系这两条驿道的钱粮供给,全部来自驿道沿线各地。单单是"湘黔滞驿道",就在贵州境内设置了20多个卫所。可想而知,这对羸弱的新省经济,无疑是雪上加霜。

若是将播州并入贵州,"川黔驿道"的维护成本无疑会大大提升。中央政府权衡再三,还是决定暂且保留川黔分治的格局。

万历二十四年,大军征伐,平息播州之乱。战火带来了满目疮痍,当年遵义府内的8个县中,仅仁怀、绥阳、余庆3县幸免于难。而贵州经济本就羸弱,根本无力修葺城池,更谈不上展开改土归流的事业。

总督李化龙上奏,得到朝廷首肯。播州被一分为二,归川、黔两省管辖。这个决策,其实是基于贵州建设大局的考量。

黔东、黔西两部分如何连成一片?平越军民府就是解决方案。它归入贵州,不仅为新省带来了农业田赋,还可以填补两地之间的空缺,提升政区的完整性,加强行政管理。

而遵义军民府则暂且保留在川。川省富庶,可以助其重建家园,完成改土归流。等时机成熟,再并入贵州不迟。只可惜,这个规划最终没能在明朝实现。

遵义贵州,唇齿相依

崇祯皇帝登基,大厦将倾。李自成在陕北崛起,张献忠占据四川,鼎革在即。内忧外患之下,地处四川边陲的遵义却因祸得福。战乱波及较小,人口激增,这片广袤的土地迎来了发展的良机。

康熙年间,"遵义府"俨然成了贵州最富庶的"粮仓"。每年的赋税粮银,抵得上贵州总额的一半。这个数字,放在今天,也足以令人侧目。

相比之下,贵州其他地区的日子就不那么好过了。农业用地匮乏,经济凋敝,加之苗疆叛乱频仍,朝廷索性推行免赋政策,收入几近于无。就连苗疆外围的汉民,也因为担心耕地被抢,裹足不前。

"全省赋税收入甚至比不过江南一个小县",建省200多年了,贵州的窘境似乎并没有太大改观。每年所需的兵饷28万多两,朝廷自己掏不出来,还得从外省协济20万两。

雍正元年,一切即将改变。新上任的总督鄂尔泰,向朝廷进言:"要治理贵州两大心腹之患:苗蛮与土司。制夷必先改土归流"。改土归流,这几个字意味着彻底的武力征讨。但内地汉军来到贵州,十有八九会败在瘴气之下。

而贵州本地的土兵大多掌控在土司手中,改土归流无异于与虎谋皮。就在这千钧一发之际,遵义递上了橄榄枝。人口众多,与贵州水土相近却已完成改土归流的遵义成了贵州的"后援基地"。

兵精粮足的遵义与贵州里应外合,掀起了改土归流的狂飙。经此一役,贵州百废俱兴。200多个土司,在大历史的洪流中土崩瓦解,融入更广阔的时代洪流。

一波未平,一波又起。太平天国时期的乱局波及贵州,遵义再次担当起"盾"的角色,上演着与贵州的"唇齿相依"。同治年间,"遵义府"拨给贵阳的协饷高达5万余石。

古有唇亡齿寒,今有唇齿相依。置身变革的洪流之中,遵义从未缺席。"播州叛乱"后的辖区划分促进了贵州行政区划的完善;清朝的改土归流攻坚战中,遵义又是贵州最坚实的后盾。

今天,GDP总额高居全省第二,增速连续多年领跑的遵义,依然在默默支撑着贵州的发展。而汉族人口占比高达88.55%的遵义,与少数民族占多数的贵州其他地区之间,文化差异日益凸显。

"外来户"的标签,似乎再一次将两地拉开距离。但回望历史,遵义从未与贵州分割。从春秋的鳖国,西汉的牂柯郡,再到唐朝的播州,数千年的命运纠葛早已将两地的血脉交融在了一起。

贵州好,遵义好;遵义好,贵州更好。历史与现实早已给出了最好的注脚。长路漫漫,唇齿相依,你中有我,我中有你,这就是遵义与贵州最好的姿态。