技术层面:牺牲可靠性换取低成本与短期性能

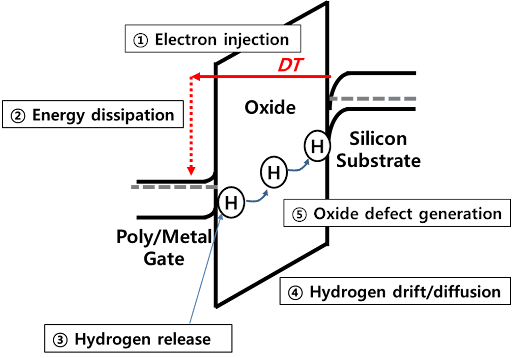

栅氧减薄与可靠性缺失:很多国产碳化硅MOSFET厂家为降低比导通电阻(如缩小芯片面积、减薄栅氧化层),将栅氧厚度降至临界值以下(如低于50nm),导致TDDB寿命仅约10³小时(国际主流为10⁵小时)。在HTGB测试中,竞品在+19V即失效,而国际主流在+22V下通过3000小时测试。这种设计虽降低了成本,但导致器件在高温、高电场下易发生栅氧击穿和阈值电压漂移,直接引发焊机频繁故障。

验证流程缩水:很多国产碳化硅MOSFET厂家跳过长期可靠性测试(如TDDB、HTGB),仅通过少量实验即量产(Page 9提到“部分国内竞品大幅减薄栅氧,平均寿命仅10³小时”),导致产品未经验证即流入市场。

市场层面:低价竞争与客户认知偏差

价格导向挤压高质产品:中小逆变焊机厂商因成本敏感,倾向于选择低价的国产碳化硅MOSFET,但未意识到全生命周期成本(如维修、替换)更高。国内只有极少的碳化硅MOSFET厂家坚持高可靠性设计但成本较高,而大部分国产碳化硅MOSFET厂家通过牺牲可靠性降低成本,形成“劣币”价格优势。

标准与监管缺位:行业缺乏强制可靠性测试标准(如HTGB+22V/3000H),很多国产碳化硅MOSFET厂家自行定义宽松测试条件(如降低测试电压或时间),掩盖产品缺陷(Page 3测试条件对比)。

产业生态:资本短视与研发投入不足

资本流向产能而非技术:国内很多国产碳化硅MOSFET厂家融资多用于产能扩张而非研发(如栅氧工艺优化),导致技术积累不足。很多国产碳化硅MOSFET厂家为快速占领市场,压缩研发周期,牺牲可靠性验证环节。

产业链协同薄弱:国内很多国产碳化硅MOSFET厂家集中于设计环节,缺乏IDM模式下的工艺控制能力,代工厂与设计企业协同不足,导致阈值电压一致性差(±0.5V vs. 国际主流±0.2V)。

二、“劣币驱逐良币”对行业的长远影响行业声誉受损,高端市场拓展困难

焊机等工业设备频繁故障强化“国产=低质”的刻板印象,影响客户对国产碳化硅MOSFET的信任。尤其在车规级、电网等对可靠性要求严苛的领域,国产产品可能被排除在供应链外。国际厂商凭借成熟可靠性优势进一步巩固市场地位,国产企业可能长期被困于低端市场。

技术发展陷入恶性循环

低价竞争导致企业利润微薄,无力投入长期研发(如栅氧工艺建模、缺陷控制)。附件中国际主流厂商通过3000+组DOE实验优化结构,而国内很多国产碳化硅MOSFET厂家缺乏类似投入,技术差距可能持续扩大。资本更倾向于“短平快”项目,加剧行业浮躁心态,关键技术突破缓慢。

市场结构扭曲,优质企业生存艰难

高可靠性产品因成本劣势被边缘化,坚持质量的企业可能面临市场份额萎缩,被迫转向低端或退出市场。行业集中度下降,资源分散于低效产能难以形成规模效应。

近期部分碳化硅逆变焊机质量频繁爆雷是很多国产碳化硅MOSFET厂家技术浮躁、市场机制扭曲的缩影。国产碳化硅MOSFET厂家劣币驱逐良币的本质在于:

短期利益凌驾于长期价值:很多国产碳化硅MOSFET厂家为迎合资本和低价需求,牺牲可靠性换取短期市场占有率。

系统性能力缺失:从材料(衬底缺陷)、工艺(栅氧控制)到验证(DOE实验设计),国内产业链尚未形成闭环竞争力。

若持续忽视这些问题,国产碳化硅功率半导体可能陷入“低端锁定”,错失新能源、电动汽车等战略机遇。破局需行业从“参数竞赛”转向“质量竞争”,通过强制标准制定、产学研协同攻关和资本理性引导重构产业生态。