一、从胜诉案例看“饭圈暴力”的司法震慑

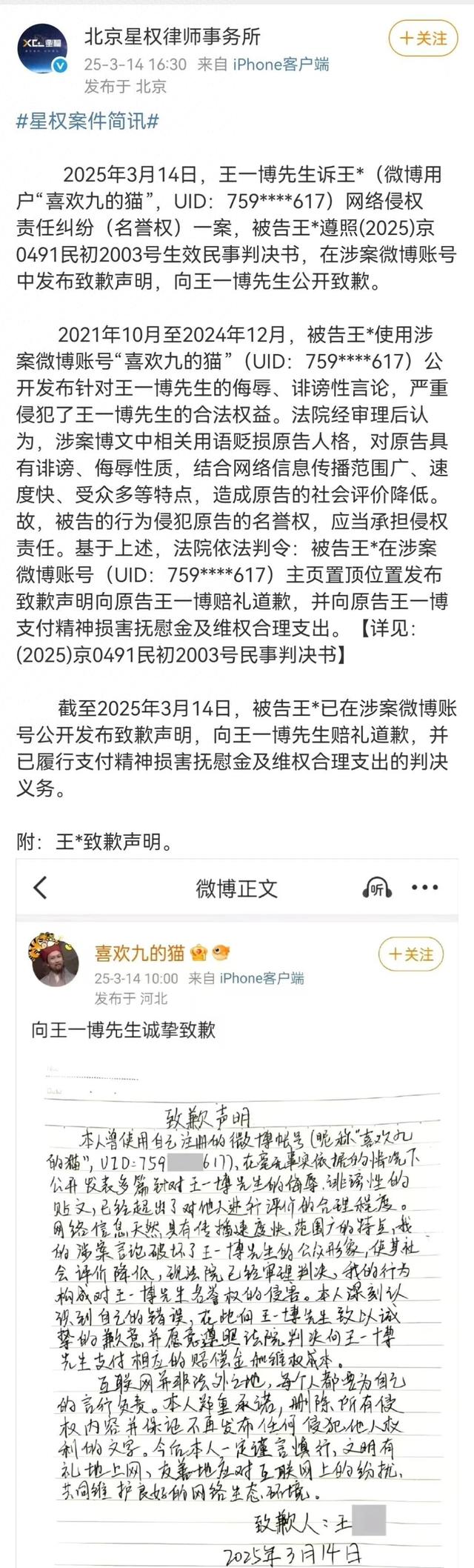

2024年7月,王一博诉王**名誉权纠纷案终审判决生效:被告需连续90天在微博账号及《人民法院报》刊登致歉声明,并赔偿6万元1。这已是王一博自2020年以来第5次针对网络诽谤的胜诉案件。回溯2021年,两名黑粉因在微博发布“将角色等同于演员本人辱骂”的言论,被判置顶道歉15日并各赔偿1.5万元;同年另一案件中,三名被告除经济赔偿外,还被法院强制执行判决。

这些案件的共性在于:

1、侵权成本低廉:被告多为普通网民,通过匿名账号发布极端言论,误以为“法不责众”;

2、言论边界模糊:部分黑粉将角色争议上升至演员人格攻击,如《陈情令》角色争议演变为对王一博的侮辱;

3、司法持续介入:北京星权律师事务所长期采取“取证—诉讼—执行”全链条维权,部分案件赔偿款被指定用于公益事业。

司法机关的严厉判罚,正在重构“饭圈骂战”的代价天平。以90天登报道歉为例,这种“社会性死亡”惩戒远超短期封号的震慑力。

二、黑粉“飞蛾扑火”的底层逻辑

尽管诉讼风险明确,仍有网民前赴后继挑战明星底线,其动因可归结为三重驱动力:

1、流量利益裹挟:部分黑粉通过制造争议话题吸引关注,如某被告账号因攻击王一博获得数万转发,形成“骂得越狠流量越高”的畸形生态。这种“黑红经济”驱使个体甘愿承担法律风险。

2、群体匿名效应:在“227事件”等网络运动中,参与者常产生“集体无责任”错觉。王一博案件中,被告多使用小号作案,误判匿名性可规避追责。

3、情感投射失衡:部分极端言论源于对影视角色的过度代入。如某黑粉因《风起洛阳》角色设定争议,将对虚构人物的不满转化为对演员的侮辱。

三、明星监督体系:法律、资本与公众的三重博弈

王一博维权案例揭示明星言行监督的复杂生态:

1、法律刚性约束:《民法典》第1024条明确名誉权保护边界,司法机关通过高额赔偿、公开致歉等方式树立判例标杆。以王一博案件为例,6万元赔偿金额远超一般名誉权案件标准,释放严惩信号。

2、资本利益捆绑:经纪公司对艺人形象的维护已成产业化运作。王一博所属乐华娱乐组建专业法务团队,仅2021年就发起十余起诉讼,形成“诉讼—震慑—净化舆论”的商业闭环3。

3、公众监督悖论:粉丝群体既是监督者也是被规训对象。王一博后援会曾发起“文明追星公约”,但部分激进粉丝仍陷入“以暴制暴”的举报循环,反而加剧网络对立。

四、王一博的顶流突围:从偶像到演员的破壁之路

在维权斗争背后,王一博的演艺轨迹折射出流量明星的转型焦虑与破局尝试:

1、角色突破争议:《陈情令》的蓝忘机奠定其顶流地位,但“面瘫演技”争议随之而来2。后续在《冰雨火》《长空之王》中尝试硬汉形象,豆瓣评分从5.8升至7.2,显示市场认可度提升。

2、商业价值重构:2024年,王一博成为奥迪、香奈儿等高端品牌代言人,其团队刻意减少综艺曝光,转向电影节红毯与文艺片领域,试图剥离“流量偶像”标签。

3、公益形象塑造:将黑粉赔偿款投入自闭症儿童救助项目,既符合“正能量偶像”政策导向,也软化公众对其“诉讼达人”的刻板印象。

五、反思:网络暴力的“破”与“立”

王一博维权史是一面棱镜,折射出娱乐工业与法治社会的碰撞:

1、平台责任缺失:微博等社交平台对侮辱性言论的算法推荐机制亟待整改;

2、粉丝文化异化:将艺人符号化为情感宣泄出口的现象,暴露群体心理治理难题;

3、司法示范价值:90天登报致歉等创新判罚,为“网暴入刑”提供实践样本。

在这场博弈中,王一博既是受害者也是受益者——诉讼维权巩固其“合法公民”人设,但过度依赖司法手段也可能反噬公众亲和力。当顶流光环与法律盾牌交织,如何平衡维权与包容,将成为内娱生态进化的重要命题。

(注:本文所述事实均来自公开司法文书及媒体报道,不构成对任何个体的法律评价。)