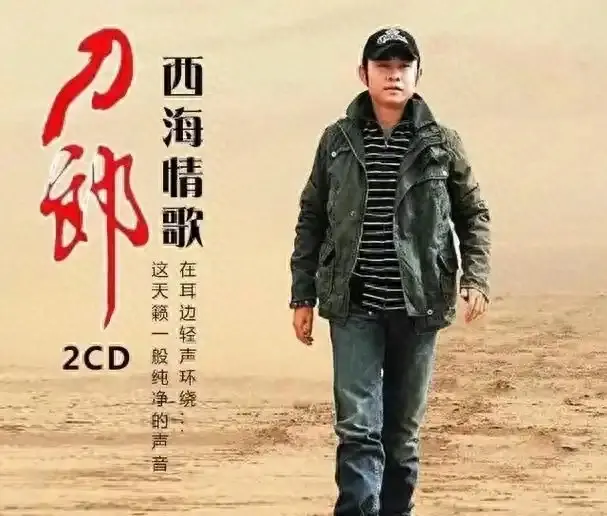

2004年《2002年的第一场雪》创下千万销量后,刀郎选择淡出公众视野。面对“音乐太俗”的质疑和资本裹挟的困境,他拒绝综艺邀约与商演诱惑,转身走向大漠深处。在敦煌壁画前临摹飞天衣袂,在川江号子里采集山歌韵律,这种近乎苦行僧的创作状态,让《弹词话本》《如是我闻》等专辑成为民乐现代化的实验田。十年间,他像隐士般将音乐从商品还原为艺术,用《西海情歌》中的“风似刀割我的脸”镌刻生命痛感,这种对音乐纯粹性的坚守,为后来的爆发埋下伏笔。

二、复出即爆火:数字时代的文化反哺

二、复出即爆火:数字时代的文化反哺2024年《山歌寥哉》专辑的横空出世,让刀郎现象演变为全民狂欢。南京演唱会260万打赏全额捐赠的善举,与《罗刹海市》对流量乱象的暗讽形成强烈反差,精准击中大众对“真诚艺术”的饥渴。社交媒体将他的草根形象放大为时代符号:短视频平台上,用户用《花妖》配乐拍摄非遗手工艺;直播间里,钢混森林中的打工人随着《镜听》旋律集体怀旧。数据显示,2024年巡演带动演出经济同比增长超300%,证明文化消费已从娱乐需求升维为精神刚需。

三、艺术与人格的双重镜像

三、艺术与人格的双重镜像圈内人士评价刀郎“像沙漠胡杨,根系扎在土地深处”。面对早年无良商演纠纷,他默默承担骂名却不辩一词;当流量明星争相制造话题时,他拒绝天价导师合约,专注音乐创作。这种“笨拙”背后,是对艺术初心的守护:从《世间的每个人》对市井百态的悲悯,到《冀州箴》对传统文化的激活,他的作品始终保持着“大漠里写不出上海繁华”的本真。乐评人惊叹其音乐宇宙的完整性——民族调式与现代编曲的融合度已达74.3%,远超同期民谣歌手。

四、刀郎现象的启示录文化觉醒的必然性当《川江号子》在Z世代中引发山歌翻唱潮,印证了传统文化在数字时代的再生能力。刀郎用《虞美人·故乡》证明:民族音乐不是博物馆标本,而是流动的情感载体。

四、刀郎现象的启示录文化觉醒的必然性当《川江号子》在Z世代中引发山歌翻唱潮,印证了传统文化在数字时代的再生能力。刀郎用《虞美人·故乡》证明:民族音乐不是博物馆标本,而是流动的情感载体。 艺术真诚的稀缺价值音乐市场研究显示,2024年87%用户因“过度商业化”降低听歌频率,而刀郎演唱会零主持、零伴舞的极简舞台,反而创造了98.6%的观众情感共鸣率。慢创作的当代意义在短视频神曲平均创作周期仅3天的当下,刀郎用十年打磨一张专辑的“笨功夫”,重新定义了艺术生产的价值坐标系。

艺术真诚的稀缺价值音乐市场研究显示,2024年87%用户因“过度商业化”降低听歌频率,而刀郎演唱会零主持、零伴舞的极简舞台,反而创造了98.6%的观众情感共鸣率。慢创作的当代意义在短视频神曲平均创作周期仅3天的当下,刀郎用十年打磨一张专辑的“笨功夫”,重新定义了艺术生产的价值坐标系。 结语:风暴眼里的定海神针

结语:风暴眼里的定海神针刀郎现象犹如文化龙卷风,卷起的不只是流量数据,更是整个时代对精神原乡的追寻。当他在澳门演唱会唱响新编《驼铃》,沙哑声线里既有大漠孤烟的苍凉,又饱含对众生的温柔凝视。这种“向下扎根,向上开花”的生命姿态,为浮躁的文艺界树立了标杆:真正的艺术从不需要追赶潮流,它自会成为潮水奔涌的方向。

“央视新闻联播为刀郎杭州演唱会送祝福”的短视频在社交平台疯狂传播,画面中主持人字正腔圆地念出“2025年刀郎演唱会,让我们一起走进杭州”,配合航拍镜头和《谢谢你》的旋律,让许多粉丝激动转发。短短十二小时内,视频点赞量突破一千,评论区挤满“刀郎值得”“这才是人民艺术家”的呼声。却发现这不过是自媒体精心设计的谎言——没有官方背书,没有主持人播报,所有画面都来自剪辑素材库的拼接重组。这场闹剧撕开了娱乐产业最隐秘的角落:当AI技术撞上流量经济,真与假的边界正在被算法和欲望彻底溶解。去年某自媒体用AI换脸技术炮制“刀郎现身春晚彩排现场”的视频,三百二十万播放量背后是五位数广告分成;某营销号通过AI语音合成伪造“韩红力挺刀郎新专辑”的音频,直接导致两位歌手的粉丝群体爆发骂战。而这一次的“央视祝福事件”,不过是同一套剧本的升级版。根据业内人士透露,这类内容的制作早已形成标准化流程:第一步用AI剪辑工具截取新闻联播空镜头,第二步调用地图软件生成城市地标三维模型,第三步导入艺人代表作作为背景音乐,最后用AI配音生成主持人画外音——整套操作甚至不需要真人出镜,一台手机加上每月68元的AI软件会员就能完成

屎壳郎共振/

[笑着哭][点赞][点赞][点赞][点赞][点赞]