牛犇,一个在中国电影史上留下浓墨重彩的名字。 荧幕上,他是《牧马人》里憨厚朴实的郭骗子,是《红色娘子军》里机灵的小庞,也是《老酒馆》里阅历丰富的老二两。他塑造了无数个深入人心的“小人物”,却在晚年做出了一个让很多人意想不到的选择——入住养老院。 先别急着唏嘘,这可不是什么“晚景凄凉”的戏码,反倒透着一股子牛犇式的通透和洒脱。

天津卫的苦孩子,童年就尝尽了人间疾苦。 父母早逝,兄弟姐妹几个抱团取暖,日子过得紧巴巴的。

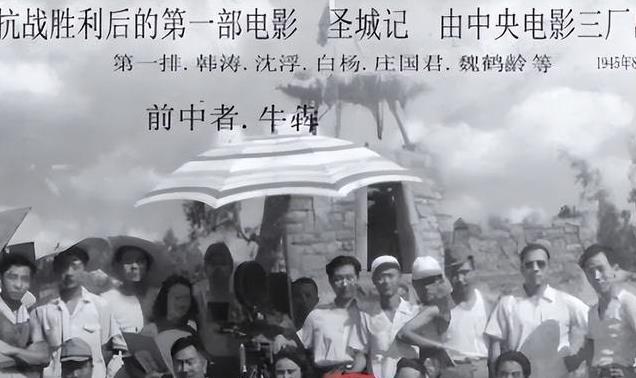

后来跟着哥哥北上,在电影厂跑腿打杂,却意外被导演谢添一眼相中,从此开启了演艺生涯。 拍《圣城记》的时候,导演为了让他演出真实的情感,真扇了他一巴掌。

小牛犇愣了一下,眼泪吧嗒吧嗒掉,却没喊一声疼,反而更投入地演了起来。 这股子韧劲,或许就是他日后成为“老戏骨”的底气。

后来,他给自己改名“牛犇”,寓意“奔波努力”,也仿佛预示了他未来几十年的演艺生涯,注定要在片场摸爬滚打,一路狂奔。 几十年来,牛犇演的大多是些不起眼的小角色。可他却说:“没有小人物,只有小演员。”他用精湛的演技,把一个个小人物演活了,演成了经典。 谁还记得《牧马人》里那句“老许,你要老婆不要?”,这句台词火遍大江南北,也成了牛犇的代表作之一。

你想啊,一个演员能把一句简单的台词说得如此有感染力,没有真功夫能行吗?他对表演的热爱和敬业,几十年如一日,最终也得到了应有的回报——金鸡奖“终身成就奖”,实至名归! 牛犇的人生,恰好与中国的时代洪流交织在一起。

他经历了社会动荡,也见证了新中国成立后的蓬勃发展,以及改革开放带来的翻天覆地的变化。 这些经历,塑造了他独立、坚韧的性格,也让他对人生的选择有了更深刻的理解。

说到家庭,牛犇和妻子王慧玲的爱情故事也颇为浪漫。 两人因乒乓球结缘,婚后却因为牛犇常年在外拍戏,聚少离多。妻子去世后,牛犇受到了巨大的打击,对两人共同生活过的老房子充满了回忆,难以割舍。 入住养老院,并非儿子不孝,而是他自己的选择。

他想换个环境,也想给孩子们更多的空间。 在养老院里,他可以和同龄人一起聊天、下棋,生活也挺自在。

儿子们也经常来看他,亲情并没有因为距离而疏远。 现在很多人觉得,父母老了就应该由子女来照顾,“养儿防老”嘛。

可时代不一样了,养老的方式也越来越多元化。 牛犇的选择,恰恰反映了这种变化。与其说是“被抛弃”,不如说是他主动选择了一种更适合自己的生活方式。 在养老院,他能得到更专业的照护,也能拥有更丰富的社交生活。

想想看,一群老伙计聚在一起,聊聊过去,谈谈现在,多热闹! 其实,像牛犇这样选择入住养老院的老年人越来越多。

他们追求的不仅仅是物质上的保障,更是精神上的慰藉和社交上的满足。 社会也应该对老年人的不同选择给予更多理解和支持,让他们能够安享晚年。

牛犇的故事,让我们看到了一个老艺术家在时代洪流中的个人选择和生命轨迹。 他的一生,是奉献给电影的一生,也是在不断寻找自我平衡的一生。他的选择,也引发了我们对养老、家庭关系以及个人价值实现的思考。 你又是怎么看待“养儿防老”和现代养老方式的呢?欢迎在评论区分享你的观点。