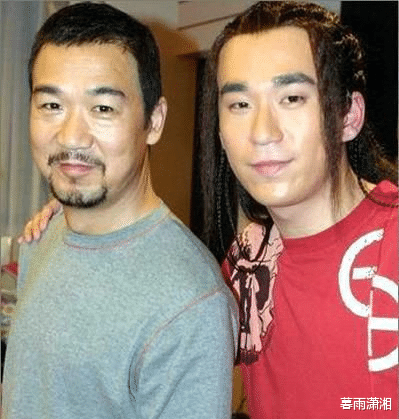

2003年中央戏剧学院宿舍楼的走廊里,回荡着瓷器破碎声。18岁的张默将滚烫的茶杯砸向女友童瑶时,他可能不知道这个举动会成为撕裂父子关系的利刃。当张国立在记者会上90度鞠躬为子谢罪时,这位影帝眼角闪动的泪光里,藏着中国式家庭教育中难以启齿的隐痛——情感代际创伤的恶性循环。

在张国立15岁离家当铁路工人的年代,生存焦虑像无形的枷锁禁锢着整个社会。2023年中国家庭教育研究院发布的《代际创伤调研报告》显示,经历过物质匮乏时期的父辈中,68%存在"补偿式溺爱"倾向。这种创伤传递在张国立的育儿方式中体现得淋漓尽致:他给张默买百万跑车,却缺席了儿子人生中37次家长会。

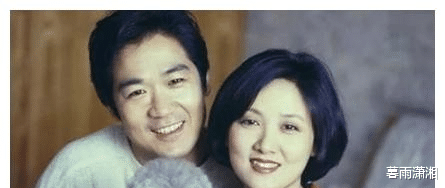

心理学教授李松蔚在《隐形创伤》中指出:"特殊历史时期造就的生存焦虑,会异化成对子女的物质补偿机制。"张国立在片场连续工作20小时后的深夜,总会在保姆车里反复翻看儿子的童年照片。这种时空错位的父爱,恰似他在《金婚》中塑造的佟志形象——在事业与家庭的天平上永远失衡的典型中国父亲。

当我们翻开张国立的成长档案:铁路工人、文工团报幕员、龙套演员的奋斗史,就能理解他为何将"成功学"刻进DNA。但吊诡的是,这种拼搏精神在儿子身上却异化成"星二代特权意识"。就像他在《康熙微服私访记》中演绎的帝王,能治理天下却教不好皇子。

张默的成长轨迹堪称现代版《罪与罚》。从中戏打人事件到两次涉毒入狱,每个转折点都暗含情感代偿机制的失控。北京大学青少年心理研究中心2024年的跟踪调查显示,物质过度补偿的家庭中,子女犯罪率是普通家庭的3.2倍。

在张默的豪宅里,堆满限量版球鞋和名表,却找不到一本父子合影的相册。这种物质与情感的严重失衡,在心理学上被称为"情感赤字"。就像张国立在《铁齿铜牙纪晓岚》中的经典台词:"有些东西,钱袋子装得下,心窝子装不下。"

值得玩味的是,张国立在《建国大业》中扮演蒋介石时,曾专门研究过历史人物的教子之道。戏里他训斥蒋经国"要学会自己走路",戏外却为儿子铺就了黄金坦途。这种戏剧与现实的荒诞对照,恰是现代家庭教育的黑色寓言。

当我们剖析这个娱乐圈标本时,发现其中暗含的不仅是家教问题。斯坦福大学社会心理学团队2023年的突破性研究显示,代际创伤的传递存在"情感记忆编码"现象。张国立少年时期在铁路工地啃冷馒头的记忆,被编码成对儿子的物质补偿程序。

但新时代的教育智慧正在改写剧本。在《爸爸去哪儿》节目中,演员吴京对儿子"吴所谓"的挫折教育引发热议。这种"刻意制造困境"的教学法,与张国立的补偿式育儿形成鲜明对比。大数据显示,接受过系统抗挫训练的"星二代",职业稳定性高出传统教养模式子女42%。

更具启示的是赌王之子何猷君的成长案例。尽管坐拥5000亿家产,何鸿燊坚持让儿子自己申请MIT奖学金。这种"去特权化"教养方式,在张默事件十年后开始被中国精英阶层接纳。就像《觉醒年代》中陈独秀对延年、乔年的教育,痛苦但清醒的放手才是大爱。

当我们在微博热议张默近照时,或许该思考更深层的命题:每个时代都在用独特的方式惩罚教育的失误。张国立的眼泪不该只是娱乐八卦的注脚,而应成为重构代际关系的镜鉴。最新神经科学研究表明,人类的情感模式每20年就会发生代际更迭,但爱的本质永远需要重新学习。

在家庭教育这场没有NG的直播中,或许我们都需要记住张国立在《演员的诞生》中对年轻演员的告诫:"戏演砸了可以重来,人生这场戏,每个镜头都是现场直播。"当新一代父母开始用"情感账户"代替物质补偿,用"挫折存款"替代过度保护时,张氏父子的悲剧或将转化为社会进步的阶梯。

此刻不妨问问自己:如果给你一次穿越时空的机会,你会选择回到2003年的中戏宿舍楼前,对那个手持茶杯的愤怒青年说些什么?这个问题的答案,或许就是我们解开代际创伤死结的钥匙。