文|小彭的灿烂笔记

编辑|小彭的灿烂笔记

声明:本文陈述内容参考的“官方信息来源”,均赘述在文章末尾,感谢支持。

【前言】1984年的夏天,中越边境战事正酣,一名年轻战士,在一次关键战斗中,为了保护战友,义无反顾地冲向危险之地,炮弹的轰鸣将他的身影淹没。

战友们悲痛地为他送行,遗体被装入袋中送往后方安葬,然而,就在这场“牺牲”后,看似平静的旅途中,一件不可思议的事情悄然发生。

运送遗体的车辆上,两次无法解释的意外让所有人心生疑窦,这个本应走向终点的故事,意外迎来了戏剧性的转折。

人们不禁疑问,究竟是偶然的巧合,还是冥冥中的安排?是什么,让命运重新拨动了时钟的指针?

【死而复生的传奇】

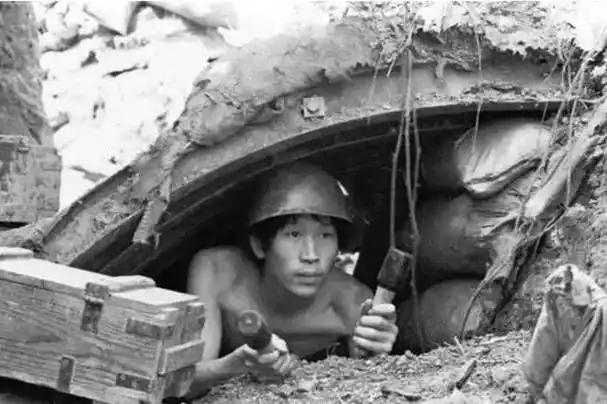

【死而复生的传奇】1984年5月9日,中越边境的战斗进入了白热化阶段,李陶雄所在的尖刀部队接到了攻打茅山阵地的任务。

作为班长,他需要在复杂的战场环境中迅速指挥队员,同时亲自承担侦查和掩护任务,就在这场战斗进行得如火如荼之时,敌军的一颗炮弹从天而降,直接朝他的方向砸来。

在那一瞬间,李陶雄没有选择逃避,而是果断将身边的战友扑倒在地,用自己的身体替他挡住了致命的冲击。

炮弹爆炸的巨响过后,战场陷入了片刻的寂静,硝烟和尘土弥漫了整片区域,当战友们回过神来时,眼前的李陶雄早已浑身是血,全身上下被弹片击中,几乎没有一块完好的皮肤。

他的身体成为了战友眼中的“血人”,而呼唤李陶雄的名字也再没有得到任何回应,战友们忍着悲痛,将他迅速转移到后方的医疗站。

医生在经过紧急检查后,无奈地宣布他已失去生命迹象,并建议立即安排后续的遗体处理工作,随着部队的调度李陶雄的遗体被装入了塑料袋中,安置在运送车辆上准备送往后方火化。

在这个本该平静的路途中,离奇的事情却接连发生,第一次当工作人员将遗体搬上车时,遗体不知为何突然从车上滑了下来。

工作人员以为是摆放不稳,于是重新调整后再次将其抬起,没想到几分钟后,遗体又一次从车上滑落,这一幕让在场的人感到疑惑甚至有些不安。

一名细心的护士被这异常的现象吸引,出于谨慎她决定再为李陶雄做一次检查,当她小心翼翼地打开遗体袋时,却意外发现李陶雄的身体仍有温度。

眼睛似乎也无法完全闭合,护士愣了一下,赶紧伸手触碰他的身体,发现他的肌肉并不像“遗体”般僵硬,而是柔软而有生命的迹象。

于是赶紧将急救车和医生迅速召来,现场立即展开抢救措施,开始为他输入血液并稳定生命体征,时间不等人,部队甚至派出了直升机,将他紧急转运至更高级别的医疗机构。

这一次,这名年轻战士的生命如同被死神松开的手,开始缓缓回到阳光下,当人们回顾这段过程时,不得不为那两次滑落感到震撼。

因为这不仅仅是一次简单的抢救,更是一场与命运的较量,而这场奇迹的发生,仅仅是这个故事的开端,因为更多的考验和希望还在等待着李陶雄。

【战后的伤痛与重生】

【战后的伤痛与重生】被从死神手中夺回来的李陶雄,并未因此迎来轻松的日子,他的身体早已千疮百孔,爆炸所造成的伤害不仅让他失去了左眼,还使右眼的视力降至0.5。

身上埋藏着的百余枚弹片成了医生们最大的挑战,这些弹片深嵌在肌肉和器官中,有些靠近肝脏、肾脏等关键部位。

一旦操作不慎,将直接威胁到他的生命,最终,医生仅能取出56块弹片,剩余的则被迫留在体内,成为李陶雄终生无法摆脱的痛苦印记。

在长达78天的抢救过程中,李陶雄的生命力展现出惊人的顽强,他的身体多次出现高烧和感染,但无论是昏迷中的挣扎,还是清醒时的配合,李陶雄始终没有放弃。

尤其是当医生提出需要进行截肢手术来保命时,他毅然拒绝,他的态度坚决,宁可忍受痛苦,也要保住身体的完整性。

李陶雄甚至要求在多次手术中不使用麻醉,以减少麻醉药可能对身体造成的负担,这种顽强的意志,让医生和医护人员无不为之动容。

在接下来的两年时间里,他接受了40多次大小手术,经历了无数次伤口复发和愈合的过程,他的身体表面出现溃烂、脓液,甚至局部腐烂。

但他咬紧牙关熬了过来,这种承受力不仅源于他的坚韧性格,更来源于他对生命的渴望和对战友的愧疚感。

李陶雄始终认为,战场上有太多战友未能回来,而他能够“捡回一条命”,已经是命运给予的巨大恩赐。

当李陶雄在医院的病床上缓缓苏醒时,整个医疗团队都松了一口气,他们见证了这场长达78天的“生死争夺战”,从昏迷到清醒,他经历了无数次抢救。

而在苏醒后的第一时间,他便询问部队阵地的情况,这个场景深深震撼了在场所有人,毕竟李陶雄是刚从死亡边缘挣扎回来的战士,满心牵挂的却依然是战场上的局势。

在那个战火纷飞的年代,像李陶雄这样的军人无数,他们面对生与死的考验,从未将个人安危放在第一位。

他们的忠诚不仅仅是对国家的热爱,更是一种无条件的责任感,这种精神在李陶雄身上得到了淋漓尽致的体现。

李陶雄没有被伤痛和死亡的阴影击垮,而是将自己的每一次喘息都视为完成使命的一部分,这种对战场的牵挂和责任感,也让他的康复之路充满挑战。

在长时间的治疗中,他不仅忍受着身体的剧烈痛楚,还始终关注着战友们的动态,每当听到战友的消息,他总是感慨万分。

有时甚至因为某位战友的牺牲而陷入深深的自责,他常说,能够活下来是上天对他的眷顾,而这些牺牲的战友们才是真正的英雄。

在恢复期,部队的领导和同志们也不时来看望他,他们带来的不仅是关心,还有部队最新的情况,这些消息对李陶雄而言是最大的安慰。

李陶雄知道,虽然自己无法再重返战场,但他用自己的生命延续了战友们的希望,这种对集体的忠诚感,也为他的康复注入了无尽的动力。

正是这种精神,让李陶雄成为无数人心目中的榜样,他用实际行动诠释了何为军人的职责与担当。

当生命逐渐回到正轨,李陶雄开始了新的生活,他并没有因为自己的身体残疾而消极颓废,而是以一种积极的心态面对生活中的每一天。

不过他原以为,自己的一生将孤独地与伤痛为伴,却未曾想到,命运又一次眷顾了他,那么,这又是怎么一回事呢?

【爱与希望的延续】

【爱与希望的延续】他遇见了王光秀,这个心地善良的姑娘,因为听闻了李陶雄的事迹而被深深打动,她主动联系了他,表达了自己的敬意与关心,在外人看来,李陶雄的身体布满伤疤,这些伤疤或许显得“狰狞”。

但在王光秀眼中,这些却是他英勇事迹的象征,是战斗的荣耀,正是这份无畏和崇敬,让两颗心逐渐靠近。

在部队和地方政府的帮助下,这段感人的爱情得到了圆满的结局,两人很快步入婚姻的殿堂,而婚礼当天,李陶雄的战友、领导、以及曾经救治过他的医护人员纷纷到场,共同见证这一幸福的时刻。

对于李陶雄来说,这不仅仅是一场婚礼,更是他人生新篇章的开始,婚后的生活虽然并不富裕,但充满了温暖与希望。

王光秀不仅是他的妻子,更是他生活中的支柱,她用无微不至的关怀陪伴着他,一起面对生活中的种种难题。

而李陶雄也从未因身体的不便而消极,他用自己的行动证明,英雄不仅仅属于战场,也属于生活中的每一天。

同时,李陶雄的事迹成为了地方的典范,他不仅成为年轻人学习的榜样,也通过自己的亲身经历去鼓舞那些在生活中遇到挫折的人。

他用朴实的话语告诉大家,无论生活多么艰难,只要心中有希望,就能找到前行的力量,这种从战场到生活的延续,不仅体现了他的坚韧,更是对生命价值的最佳诠释。

【结语】

【结语】从战场上的壮烈牺牲,到火化前的奇迹重生,再到恢复生活的坚定信念,战士李陶雄的经历是对人类顽强意志和乐观精神的最好诠释。

参考资料:

澎湃新闻在2021年7月2日关于《致敬!光荣在党50年!》的报道