作者:刘光武

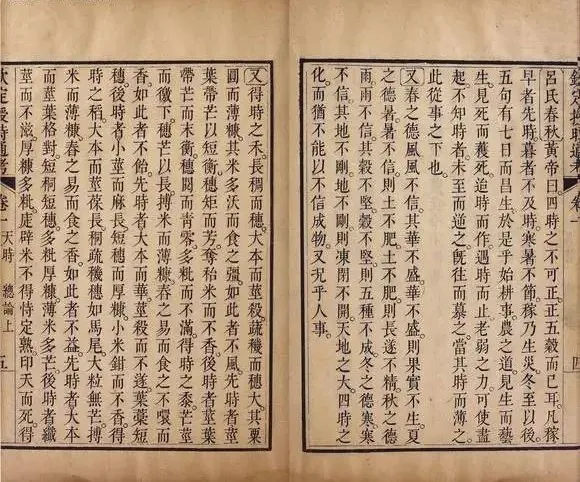

从古至今,中国历史上有很多伟大的书籍,尤其是文言文古籍,自五四运动提倡白话写作后,逐渐消声隐迹。现在年轻人看不懂,甚至不爱看。以至于这些被当成文物的古书,静静地躺在博物馆里被埋没。现代人总以为这些是棺材里出来的,已经破旧不堪早已淘汰的东西。实在不亚于焚毁书籍名录。我不是为古籍伸冤,是为古人可取得智慧没法传承给下一代而可惜。其中,可能会有读者心中悬而未决的想法,也许当你读到我译评的古籍节选时,会豁然开朗,不说格局一下子打开,半下子打开也行。

其实,不管是文言还是白话,都是同一个意思。但是表达出来非要弄得别人看不懂,好显示自己有多大的学问,多么会引经据典。不但是今人批评过,古人也批评了,叫做“佶屈聱牙”。我认为,无论文言、白话,或者是半文不白,只要现存活人读得懂就行了,不然怎么有“说人话”这一说呢?再说,读者听得也稀里糊涂的,有碍于传道,知道的会说故弄玄虚,不知道的会说是胡说八道。至于说得对不对,那就是见仁见智了。而说明白是大前提。

虽然,古物之名不可用现名。何不打个比方让读者也能了解?难道“阳春白雪”与下里巴人”不可相提并论?其实明清小说就是用当时的通俗白话写的,你要说他为了普及文化倒是有一点,买书的人大多都是平民,这泼天富贵的谁不想要?从前帝王将相的时代,用文言和白话区分士大夫和平民的时代早已过去了。人民群众喜闻乐见的作品才会继续流传。

于是,我推出这一套“译评名著”的方法。首先,名著这么多部,不可能全书翻译评论,所以就节选书中有启发意义的段落来翻译评论。分别用不同的字体标出,且逐句翻译。评论多句会在原文中下划线。最后还会对本章的内容大总结。

文章的排版也会在以后的发布中探索着,也方便大家阅读。希望能够推送一些大家喜闻乐见的文章,既增长见识,也提升了民族的自信心。在中华文化的复兴中争取做前排兵。