声明:本文内容完全免费,无需任何费用。

本文依据权威资料并融入个人观点撰写,文末附文献来源及截图供查阅。

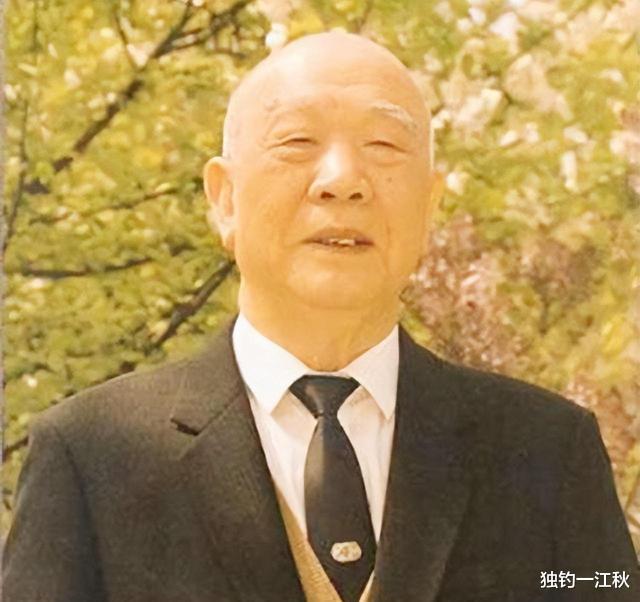

1981年,68岁的王恩茂接中央通知,被调回新疆担任新职。

接到调令,他即刻召集会议,会上他含泪告知众人:

我父亲83岁时患胃癌,于南昌接受手术。他术后欲返江西永新县老家休养,期望落叶归根,但我未予准许。

与会人员聆听王恩茂将军的言辞后,纷纷感到羞愧,不约而同地低下了头。

王恩茂身为江西本地人,却未将老父葬于家乡,原因何在?他与新疆结下不解之缘的过程又是怎样的?

【一、笔杆子里出秀才】

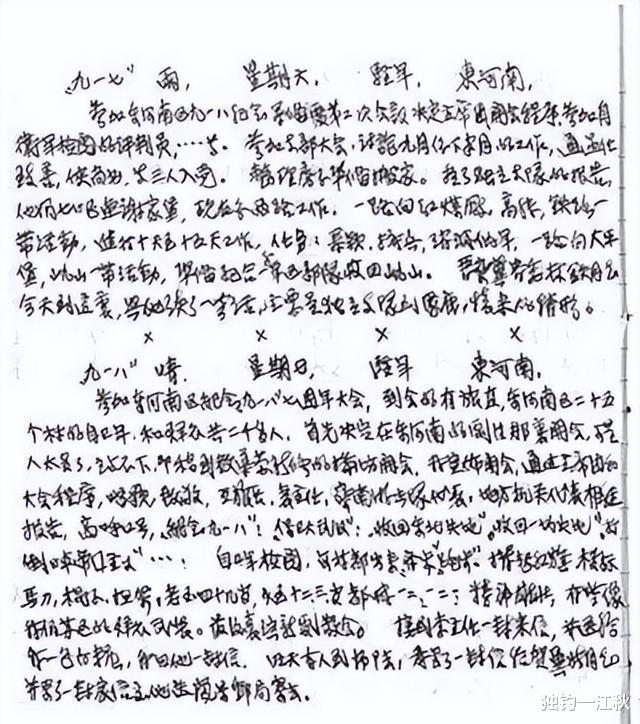

王恩茂15岁投身革命,虽学历有限,却凭借坚韧不拔的精神,迅速在队伍中崭露头角。

19岁时,王恩茂任永新县县委秘书长;20岁之际,他成为湘赣省委书记任弼时的贴身秘书。

王恩茂深知领导秘书需过文化关,便刻苦磨炼文笔。不久,他因文采出众在机关小有名气,被大家亲切地称为“秀才”。

对仅有初中文化水平的王恩茂而言,这代表了同志们给予他的最高认可。

长期伏案写作是秘书工作的常态,高强度的锻炼使王恩茂迅速成长。后调至吉林省委任职,兼任政军多职,昔日文秘经验对其大有裨益。

长期文字工作影响了王恩茂的健康,尤其随着年龄增长,长期伏案导致的职业病逐渐显现。

一次会议前,王恩茂需撰写关键讲稿,他连续工作数小时赶工,随后突发眩晕并呕吐,经医院诊断,症状由过度疲劳引起。

医生告诫他,务必确保充足休息,避免过度劳累。

王恩茂工作为重,未遵医嘱,仅休息两日便精神饱满地重返工作岗位。

王恩茂因长期不顾健康地工作,80多岁时视网膜受损致盲,且身体行动不便。

【二、挺进西北解放新疆】

王恩茂早年经历与新疆无直接联系。他与新疆的结缘始于解放战争时期。这位江西人士如何与新疆产生联系,需追溯至彼时。

1949年,王恩茂任第一野战军第一兵团第二军政委,接王震司令员令,与军长郭鹏率部进军大西北,清除国民党残余力量。

战况极为顺利,7月采用“钳马打胡”战术,迅速歼敌。随后乘胜追击,歼灭胡宗南主力,赢得西北解放战争的关键战役。

第二军士气旺盛,迅速攻占河州,摧毁马家军基地。9月,王恩茂和郭鹏率部与西宁的第一军成功会合。

进入祁连山草原,他们相继战胜高山缺氧、暴风雪等挑战,奋勇战斗,成功占领张掖等城镇,并与第二兵团会师。

解放军威慑下,国民党新疆警备司令部和省政府内部产生巨大分歧,后均通电起义,导致新疆局势剧变,实现了兵不血刃的和平解放。

此后,王恩茂部向西挺进南疆,肃清国民党残余势力。同年10月,国民党于哈密掀起骚乱,大肆掠夺银行资产。

王恩茂等人到达现场,即刻部署扑救暴徒点燃的大火并救援被困群众。火势受控后,他们安排人员安置受灾群众,并分发救济粮食。

不久,导致此次骚动的国民党成员被迅速抓捕并受到严厉惩处。

11月,王恩茂获悉和田将爆发武装叛变,即刻电令附近部队迅速前往,实施镇压。

执行此次任务的是第五师十五团,他们连夜疾行抵达和田,横穿塔克拉玛干沙漠这一“死亡之海”,终将敌人阴谋扼杀于萌芽状态。

12月,第二军解放南疆后,驻守天山山麓,接管南疆边防。为加强管理,该军在党委基础上增设喀什区党委,由王恩茂担任书记。

第二军现辖4个军分区,于边境线部署侦察部队,并在昆仑山、帕米尔高原等偏远地带树立五星红旗,彰显国家尊严。

王恩茂心中感慨,作为两万五千里长征的老红军,他深感解放新疆之路,又是一次伟大征程,令其不禁感叹。

【三、扎根新疆开荒种粮】

王恩茂部队接管新疆后,美国驻乌鲁木齐副领事曾嘲讽称共产党部队将饿死新疆。然而,事实胜于雄辩,该副领事的预言毫无根据。

接管新疆后,解放军、本地部队及投诚国民党军共约20万人面临粮食短缺,急需供给。

面对庞大粮食消耗,断供势在必行。以玛纳斯河畔部队为例,其供应能力有限,每人每日粮食配额仅200克。

此外,北疆两万余军马的草料供应面临严峻挑战,同时,军区所属的西藏阿里骑兵已依靠打猎维持生计超过200天。

若无粮食,尚能以钱应对;然而资金匮乏,则成为核心难题。

新疆军区每月从北京专机运款至疆,用以从苏联购进粮食应急。但核算发现,粮食运输成本竟为购粮价格的七倍,实属无奈。

此时新疆军区面临缺粮缺钱困境,随时可能断粮。军区领导迅速决策,命令全军上下全员参与生产劳动,禁止任何特殊化行为。

王恩茂曾在南泥湾开荒时获生产模范称号,此次参与新疆生产,他依然以身作则,率先垂范。

他激励部队成员:“兵马未动,粮草先行。民众缺粮则生乱。应秉承南泥湾精神,持坎土曼垦荒,打破外界不实预言。”

王恩茂等中国人展现的不屈不挠精神,在新疆开荒中得以充分彰显。若美国那位讽刺大使目睹新疆部队大规模开荒,定会震惊不已。

十余万解放军携农具,广布辽阔荒原。历经3年大生产运动,彻底粉碎了部队将饿毙新疆的预言。

王恩茂每日拂晓前领部队垦荒,持续劳作16小时。收工时,众人手上布满血泡,破裂后鲜血渗入锄柄,展现了艰辛与毅力。

众人疲惫至极,无力进食,有人边食边眠,饭未及细嚼,鼾声便已响起。

更有趣的是,有战士打瞌睡时馒头掉落,迷糊中抓起地上的土块便咬,结果满嘴都是泥土。

有志者事竟成,王恩茂等新疆建设者辛勤付出终获回报。大垦荒时期,他们播种超80万亩土地,实现粮食收成6580万斤。

截至1952年,部队成功开垦荒地超800万亩,建立现代化农场95个,实现粮食收成7.5亿斤。

新疆部队的胜利成果解决了自身粮食短缺,并大量分发给当地各族民众,确保了他们也能饱餐。

【四、一家三代长眠新疆】

1949年入疆后,王恩茂决心倾尽热血于新疆,并携全家定居此地,使父母子女的命运与新疆紧密相连。

在新疆履职时,王恩茂83岁父亲患胃癌,需赴南昌手术。术后,父亲希望返回江西老家进行疗养。

他深知自己寿命将尽,受落叶归根观念影响,他渴望逝世后能归葬于故乡永新县。

然而,老父亲的期盼遭王恩茂坚决回绝。王恩茂情理并施,含泪向父坦言:“我誓为新疆人民服务终身,他日归寂,亦愿葬于新疆,伴您左右。”

王恩茂态度坚决,老父亲遂明其意,答应留疆。1966年,老父亲逝世,王恩茂将其安葬于乌鲁木齐东山公墓。

王恩茂决心扎根新疆,体现在子女命名上,均与新疆发展相关。他因新疆位于江西之北,遂为子女取名北会、北新、北长、北建及北难。

每个名字蕴含深意,"北建"意在鼓舞人们前往北方建设新疆,寄托了特定的期望与愿景。

儿女们记得,王恩茂工作时常忘餐废寝,就连春节,全家也常需候至深夜,等他一同吃团年饭。

王恩茂在新疆任职期间,位高权重却从不为家人谋私。由于冬季气候恶劣,风雪交加为常态,他亦坚守原则,未曾利用职权给予家人特殊照顾。

尽管拥有工作专车,王恩茂却严禁子女搭乘,甚至妻子上班也需乘坐公共班车,从不享受特权便利。

王恩茂目睹妻子副处级19年未晋升,儿子副师级岗位9年未变,虽身为老革命,他却未动用自己的身份为家人疏通关系。

他常教导孩子们:“身为领导干部子女,更应遵从组织安排,我绝不会违背原则行事。”

【五、二度返回新疆任职】

1975年,王恩茂本欲长期留任新疆,但因工作需要,被毛主席亲自挑选至南京军区任副政委。两年后,他转调至吉林省,担任书记及政委职务。

1981年,68岁的王恩茂接中央命令,需重返新疆任职。此调令颇为意外,原因未明。

当时新疆汉族干部中兴起“东南就业潮”,众多人员欲返内地,导致人心不稳,对新疆的经济发展和社会稳定造成了严重影响。

王恩茂多次公开演讲以安民心,详述自己在新疆的奋斗历程,并提及在新疆安息的父亲与儿子,以此展现他对新疆的深厚情感。

情至深切,他声音颤抖道:“父亲葬于新疆,儿子伴祖父安息,我亦愿逝后归葬于此。”

受王恩茂老首长影响,欲回内地的干部深感羞愧,遂决定效仿他扎根新疆,致力于为国家作出贡献。

重返新疆,王恩茂满怀激情。1982年,他自尉犁启程,驱车379公里至若羌县,进行实地考察。

路面崎岖导致车辆颠簸,王恩茂常因剧烈震动头部撞上车窗。尽管历经艰辛,他却始终未发一句牢骚。

王恩茂为增进与百姓沟通,自学维吾尔语。他办公室墙上常设黑板,不断更新维吾尔语单词及字母,以便随时学习。

王恩茂无语言基础,便如小学生般学拼音,常利用空闲跟读,身边的维吾尔族同事均成了他的临时教师,指导他学习。

农民们钟爱这位懂维吾尔语的老领导,纷纷畅所欲言,向王恩茂直接表达个人见解及对政府工作的建议。

王恩茂因密切互动,执行政策与制定方案时能精准对接需求,有效解决民众急难愁盼问题。

王恩茂不仅语言上贴近群众,日常工作中也常以普通劳动者自居。下乡调研时,他拒绝大型车队陪同,不带无关人员,保持简朴务实的工作作风。

入户走访时,王恩茂严守党员纪律,不取群众一针一线,拒绝接受土特产,亦不参与任何大型酒宴。

他到南疆洛甫县调研,主人献上自酿葡萄酒。酒液略显浑浊,杯子简陋,随行人员顾虑卫生,私下劝阻王恩茂饮用。

王恩茂端起便一饮而尽,随后向主人热情致谢。

王恩茂离行时对干部道:“百姓能饮,我何以不可?此非饮否之问,实为对群众情感之考量。”

王恩茂深知融入新环境需理解并尊重当地人习惯。在新疆,招待朋友的一种特殊礼节是当场食用新鲜羊尾油,他对此深表理解。

为增进干群联系,王恩茂接过群众递来的油脂,果断饮下,此举赢得在场群众的热烈掌声。

王恩茂的精心筹划,推动了新疆的持续进步,使得该地发展日益繁荣。

1985年,王恩茂退休,仍心系新疆建设,他告诫新班子:“我72岁退休很合适,但我不会离开新疆,这里是我的第二故乡。”

王恩茂信守承诺,2001年逝世后,家人依其愿将其骨灰葬于天山脚下,王恩茂一家三代均安息于这片令他们深深眷恋的土地。

党史纵览之《王恩茂的新疆岁月》,由梅兴无著,详尽记述了王恩茂在新疆的工作历程,展现其贡献与风采,逻辑清晰,用词准确,是了解王恩茂新疆岁月的重要资料。

陕西党建网报道,王恩茂作为开国中将,曾两次担任新疆主政官员,对新疆的治理与发展做出了重要贡献。

王恩茂同志被誉为新疆民族团结进步事业的奠基者,他通过不懈努力,奠定了新疆民族和谐共进的坚实基础,促进了地区的稳定与发展。