原创 土豆泥甜心 2025年04月11日 17:15 贵州

一场由44万彩礼引发的退婚纠纷,将山东梁山县推上风口浪尖。16岁少年曹某与同龄女友张某的婚约,在经历天价彩礼、房产争执后演变成街头举牌讨债的闹剧,暴露出农村早婚陋习与法律现实的激烈碰撞。

❶ 未成年婚约:一场被彩礼绑架的“成人游戏”

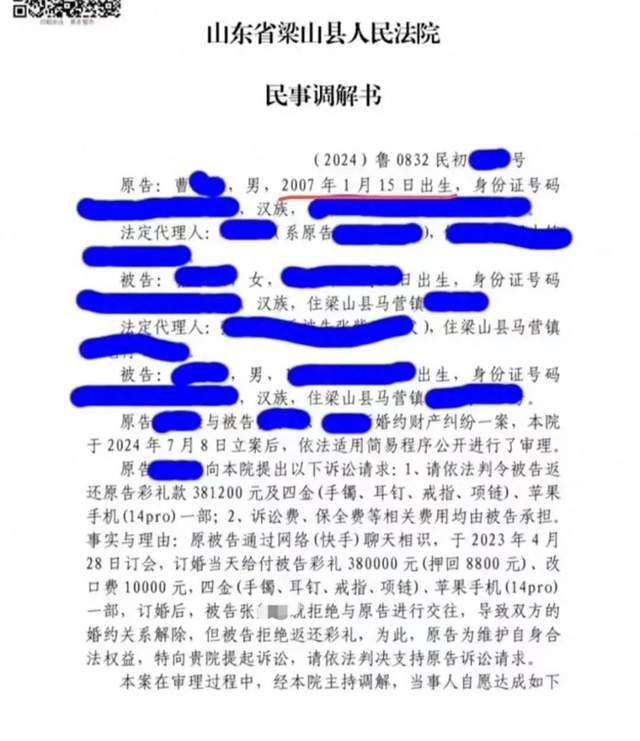

2023年4月,刚满16岁的曹某与张某按当地习俗订婚。38万现金彩礼、万元改口费、四金首饰、苹果手机……这场“婚姻”尚未开始,曹家已掏出44万元。按梁山农村“先办酒后领证”的潜规则,双方原计划2024年5月办婚礼,待法定年龄再补结婚证。

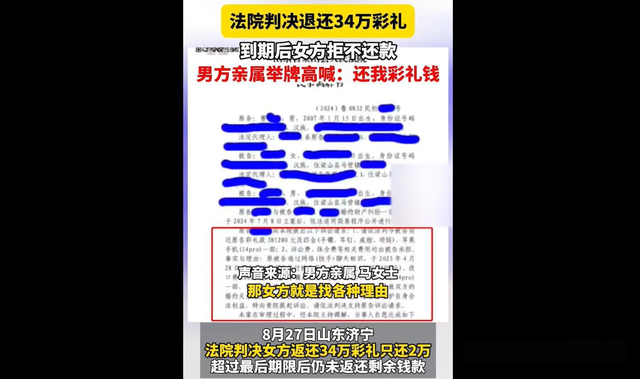

荒诞转折发生在2024年3月,女方突然要求全款购买县城房产(约70万)及新车,远超曹家承受能力。协商无果后,曹某起诉要求退还彩礼。梁山县法院7月调解约定分期退还34万元,但女方仅支付2万元后便拒绝履约,引发8月28日的街头举牌抗议。

❷ 法律真空地带:未成年婚约的尴尬处境

婚约合法性存疑:根据《民法典》,男女法定婚龄分别为22岁、20岁,本案当事人均未成年,婚约本质是无效民事行为。

彩礼返还困境:最高人民法院明确规定,未登记结婚且未共同生活应退还彩礼。但本案特殊性在于,38万彩礼消耗可能涉及女方家庭日常开支,执行难度陡增。

调解书成白条:法院虽促成34万退还协议,但缺乏有效制约手段。数据显示,2023年全国婚约财产纠纷执行到位率不足60%。

❸ 撕裂的乡土社会:早婚沉疴与天价彩礼痼疾

在梁山县,“十六七岁订婚,二十岁前生子”仍是部分村镇常态。当地婚介从业者透露:“初中毕业两年内不订婚,就会被视作‘剩男剩女’。”这种畸形的早婚文化,与动辄30万以上的彩礼标准相互捆绑,形成恶性循环:

男方家庭为娶妻掏空积蓄,甚至举债

女方家庭将彩礼视为“养老保障”

未成年人被迫卷入经济纠纷

2024年民政部数据显示,鲁西南地区农村平均订婚年龄17.6岁,彩礼中位数达28.8万元,是当地农民年均收入的8倍。

❹ 风暴中心的沉默者:被遮蔽的女性叙事事件中,张某及其家庭始终未公开回应。凤凰山派出所调解现场,女方提出“精神损失费”主张,暗示婚约解除另有隐情。梁山县委文明科一句“内因复杂”的回应,更引发舆论猜测:

是否存在女方被迫订婚?

38万彩礼是否已用于家庭医疗、债务等刚性支出?

未成年女性是否沦为彩礼经济的工具?

法律学者指出:“当婚约成为交易,未成年人首当其冲成为受害者。”

❺ 网友激辩:陋习与法理的多棱镜

▲ 支持追讨派@基层法官老李:“彩礼不是赠予,是附条件给付,必须退还!”@反陋习联盟:“早婚+天价彩礼=双重违法,该重拳整治!”

▼ 质疑狂欢派@婚俗研究员:“把16岁女孩挂网上审判,谁关心她是不是包办婚姻?”@法律萌新:“法院调解成空文,司法公信力何在?”

■ 理性反思派@社会学博士:“比追讨彩礼更迫切的,是打破‘不婚即耻’的乡村伦理。”

这场彩礼纠纷,撕开了乡村振兴进程中的隐秘创口。当38万元现金比16岁少年的未来更被看重,当法院调解书抵不过“熟人社会”的面子,暴露出的是:

农村社会保障缺失催生的婚姻投机

基层法治在传统习俗前的无力感

未成年人权益保护机制的失效

或许正如网友所言:“消灭天价彩礼之前,请先消灭16岁的新郎新娘。”此事件不应止于彩礼追讨,更需引发对乡村早婚现象的系统性整治。#未成年婚约合法性存疑 #天价彩礼困局 #乡村振兴之痛

(本文基于司法文书、亲属陈述及公开报道,部分信息尚待官方核实)