皇位继承在古代一直是老大难问题,虽然早在西周时期,就已经出现了嫡长子继承制这一核心,但后续朝代却很少有遵守的,纵观中国历史,坐上太子之位的人很多,但真正能顺利继承皇位的其实连一半儿都不到,至高无上的龙椅,也沾染了很多人的鲜血。

毕竟皇位的诱惑很大,一旦发生争夺,就会兄弟相残,兄弟之间也会反目成仇,例如唐朝的李世民,为了登上皇位,亲手杀死了自己的哥哥和弟弟,再如明朝的朱棣,靖难之役中干掉了自己的侄子,清朝时期还发生了不亚于宫斗的九子夺嫡。

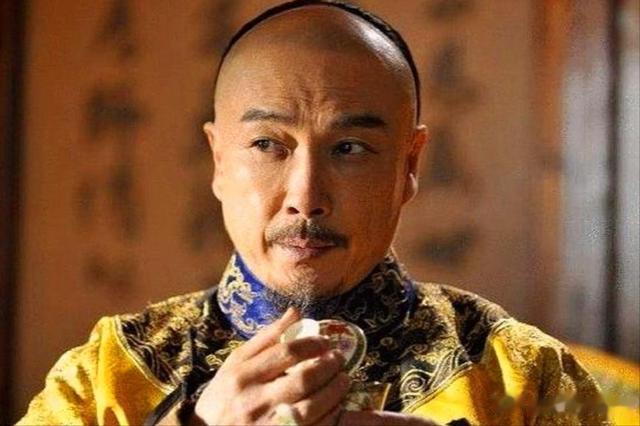

所以雍正皇位在继位后,十分重视继承人的选择问题,也设立下了许多规矩,在雍正去世之后,我乾隆皇帝准备按正常程序继承皇位,张廷玉却突然喊道:慢,还有一道密旨没有颁布,这究竟是什么情况,这道圣旨又隐藏了怎样的内容?

两朝皇帝的秘密立储

其实不仅是雍正皇帝,早在康熙皇帝的时候就已经出现了秘密立储制度,只不过当时还不够完善,毕竟早年的清朝就是在权力的争夺之中进行皇位继承,作为一个在极北地区入住中原的少数民族,清朝的女真族人最初以部落为主。

早期的他们并不存在皇帝,而是在部落首领的带领之下四处征战,值得一提的是,在继承人的选择方面,这些相对落后的少数民族并没有中原地区嫡长子继承的传统,第一考虑的是能力,而并非血统,毕竟草原部落所面临的环境并不是太好。

如果让一个平庸无能的人当了首领,就会造成整个民族的危机,所以清朝在入关之前一直是“选贤为首领”,以至于在后来统一中原之后,并没有及时进行嫡长子继承,所以在顺治皇帝时就导致大权旁落,康熙为了掌权也费了很多事。

尤其是后来还发生了争夺皇位的血腥事件,自己原本已经立了二皇子为太子,不曾想此人却自恃身份,和国舅随意讨论国家大事,十分嚣张跋扈,最终导致康熙两次废除太子,此时的大皇子又不安分了,以为只要二弟死了,自己就可以顺理成章地继承皇位。

于是想要巫蛊之术,谋害他人性命,从此朝中拉帮结派,掀起了一场对皇位的争夺战,康熙无奈,不敢再轻易选取继承人,清朝的秘密立储制度由此产生。

在两次废除太子之后,康熙就已经决定不再公开建立储君,虽然没有明确表示要秘密立储,但面对群臣的催促,康熙却表示“今天想要立皇太子,必须要找到一个和我想法一致之人,才可册立,岂可轻易为之,太子乃是国本,我岂能不知,故不可轻举”。

言下之意,康熙在废除太子之后一直在选取继承人,虽然没有放在明面上说,但一直有自己的秘密立储计划,当然和雍正时期相比,这样的秘密立储还没有制度化。

雍正皇帝的小心思

比起康熙皇帝作为九子夺嫡的见证者,置身其中的雍正皇帝更加感触颇深,况且自己在当年还产生了诸多争议,关于康熙的遗诏,究竟是四皇子继位,还是十四皇子继位,迄今为止依然争论不休,所以雍正皇帝对于继承人的选择一定会更加重视。

如果对于康熙秘密立储的思想只是猜测,那么到了雍正时期,逐渐开始制度化,尤其是在经过皇位的争夺之后,雍正深刻意识到了会不仅会影响整个朝堂政局,甚至对清朝的前途都会造成巨大影响,所以继承皇位没多长时间,雍正就将继承人的选择提上日程。

根据史书记载,雍正曾对群臣说过:“我的儿子们年龄都还小,我作为天下之主,却不得不考虑继承人的问题,如今我把这些事情写在圣旨之上密封,然后放于匣内,放于乾清宫‘正大光明’牌匾之后,希望大家都知道”。

当时的雍正皇帝虽然没有明确指出太子是谁,但却明确阐述了继承人的选择方式,虽然东西在牌匾之后,但也并不意味着不能更改,这种秘密选择继承人的方法无疑是非常正确的,最终没有公布人选,就可以让所有皇子认为一切皆有可能。

这些自我感觉不太好的皇子们,也会产生一定的积极性,努力改变自己,让自己有继承皇位的可能。

秘密立储的原因

不得不说雍正皇帝的举措具有一定的历史意义,这种秘密立储制度,等同于推翻了我国西周时期创立的,传承近2000多年的嫡长子继承制度,重新返回了选贤继承的优良传统,其实这样的举动和清朝的前身也存在一定联系。

当时努尔哈赤继位,他在选择继承人的时候就并没有向嫡长子的方向考虑,而是培养一个更加优秀的人选来作为自己的汗位继承人,原本打算是培养自己的长子,但此人太不争气,不仅处处针对自己的兄弟,竟然还诅咒自己的父亲,目的竟然是能早些继位。

所以清朝从这个时候开始,就已经不太相信嫡长子继承制了,加上雍正时期,自己的嫡长子英年早逝,在多种因素的促使之下,秘密立储制度最终开始实施。

另外,清朝始终是由少数民族所建立的政权,虽然已经从奴隶制社会走向了封建社会,作为统治者也不断在向汉族学习,但很多满族的特色是难以改变的,比如在某些理念方面,满族人受到汉族宗法制的影响很少,所以在继承人的选择上会有更多可能性。

况且雍正皇帝是一位性格刚毅的帝王,他的一生都在为大清朝努力改革,在刚继位的时候,雍正皇帝就勇于突破一些新规定和限制,将康熙时期所留下的弊端全部进行改革,当然对皇位的继承也在改革范围之内。

尤其是到了这一阶段,我国的专制主义中央集权制已经到达了空前强化的地步,皇帝手中的权力很大,动摇继承人的选择方式也无可厚非,这种做法能够避免庸才登上皇位,从而让清朝早期有了一个良好的走向,也为后来的康乾盛世奠定了基础。

另一道秘密圣旨

按照秘密建储制度的正常程序,大致就是在雍正皇帝驾崩之后,由专门的传旨太监去乾清宫的匾额背后拿出写好的“继位遗诏”,在进行宣读之后方可另立新君,而此时又发生了另外一个小插曲。

为了避免造假,皇帝的传位遗诏一般有两份,放在匾额背后的只是其中之一,另外一份在皇帝自己身上,雍正皇帝驾崩之后,大臣张廷玉原本应该按照皇太子诏书,拥立乾隆为新皇帝,随后群臣拥戴,大赦天下,登坛告祭。

也就是说当前乾隆的皇位唾手可得,但就在这个时候却发生了意外,此前身为雍正身边大臣的张廷玉却打断了整个过程,他站出来表示自己还有一份圣旨要宣读,此乃是雍正皇帝生前所立,只不过是秘密而为,所以他人不曾知晓。

虽然在拿出圣旨的一刹那,乾隆有一些慌乱,但很快就沉稳了下来,他认为这道所谓的密旨对自己的皇位继承并不会有太大的威胁,毕竟真正的继位遗诏已经宣读,自己当皇帝已经是事实,自己的父亲总不会一道圣旨立自己,又一道圣旨废自己这样开玩笑吧。

所以当场允许大臣张廷玉宣读圣旨,果不其然,在这道诏书之中,再次强调了立“弘历”为太子的事情,当然不止如此,为了保证乾隆皇帝执政初期的朝廷稳定,雍正皇帝在去世之前还亲自指定了几个辅政大臣帮助乾隆皇帝管理朝廷。

分别为庄亲王允禄,果亲王允礼,鄂尔泰以及正在宣读圣旨的张廷玉,大致内容与此前宣读的继位诏书没有什么差别,但在这一份密旨之中,更多考虑的并不是乾隆皇帝,而是大清的未来。

从乾隆皇帝所处的环境背景来看,先前有自己的爷爷康熙皇帝打下江山,一统四方,消除了几乎所有的外在威胁,虽然当时留下了不少问题,但自己的父亲雍正皇帝一生都勤于朝政,不仅改变了乾隆后期留下的财产亏空,还在不断的改革下实现了国库充实。

本质上来说,乾隆皇帝就是一个坐享其成之君,但打江山难,要想坐稳朝政就更难,在雍正皇帝看来,乾隆想要享受两代皇帝留下的成果,也并不是那么容易。

况且大清还要有未来,乾隆不能仅享受,还要为将来的子孙后代考虑,需要巩固祖辈留下的成果,这才留下了另外一道圣旨。

后来乾隆听从了父亲的遗训,延续了康乾盛世,可惜的是圣旨中提到的4位辅政大臣之间产生了很大矛盾,乾隆对张廷玉也逐渐心生不满,最终落得个被免职回家,郁郁而终的下场。

参考文献

[1]陈跃.阿克敦与雍乾年间清准议和划界谈判[J].明清论丛,2022,(01):188-207.

[2]王相红.雍正反腐及历史启示[D].电子科技大学,2019.

[3]烽火无烟.雍正反腐:从中央到地方[J].人才资源开发,2017,No.348(09):67-68.