一支来自东瀛的神秘队伍

1555年秋的一个晚上,浙江上虞的海岸线上出现了一支装备简陋的队伍。他们身着朴素,却显露出不同寻常的气质。

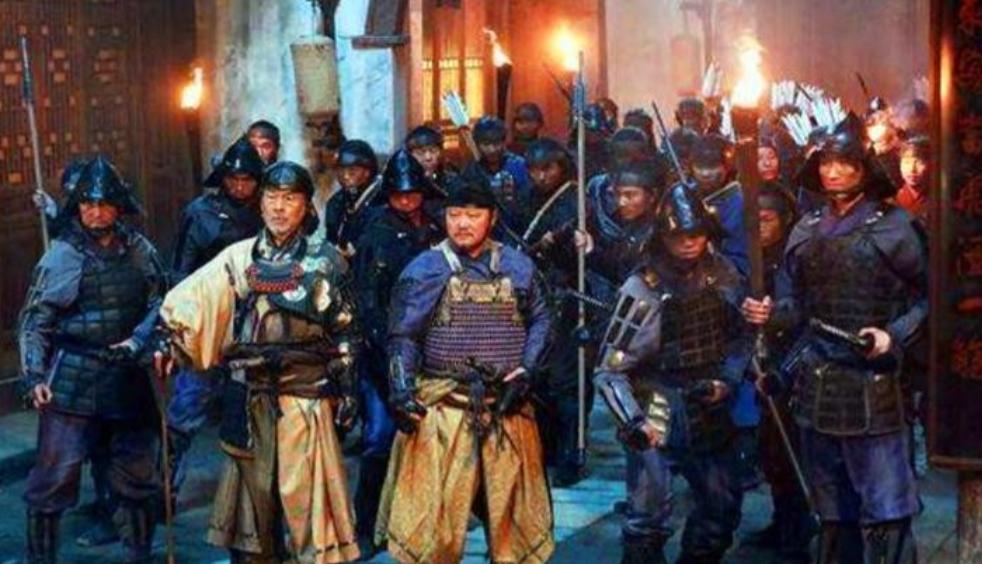

据当地幸存的目击者回忆,这支倭寇队伍的装束与常见的海盗截然不同,他们统一着装深色布衣,脚踏草鞋,腰间配有制式一致的武器。

更令人难以理解的是,这群人在登陆时表现出惊人的纪律性,没有如其他倭寇般大肆劫掠沿海村落。

他们的首领是一位身材魁梧的武士,面容冷峻,右臂有着显眼的刀疤。在他的指挥下,这支由53人组成的倭寇队伍刚一登陆就火烧战船,用行动展示了必死的决心。

当地渔民回忆,那天夜里的大火映红了半边天空,而这些倭寇却在火光中列队而立,吟诵着他们的祷文。

这种反常的举动引发了诸多猜测,有人认为他们是日本大名派来的死士,也有人怀疑他们另有图谋。在月色的掩护下,他们如同幽灵般悄然潜入内陆,展开了一场令人难以置信的远征。

根据后来的调查记载,这支队伍中不仅有经验丰富的武士,还包括了精通明朝方言的翻译和熟悉地形的向导,这种精心的人员配置,暗示着这绝非一次简单的掠夺行动。

横跨三省的远征

这支倭寇队伍的行军路线令人匪夷所思,他们仿佛对明朝的地形了如指掌。在穿越浙江境内时,他们总是能找到最隐蔽的山路,避开官府重兵把守的要道。

根据幸存百姓的证词,这些倭寇昼伏夜行,每次出击都经过精心策划。他们会先派出小股人马佯攻一处,引走守军主力,然后主力趁虚而入,攻其不备。

在进攻绍兴时,他们甚至利用当地的水系优势,雇佣渔民摆渡,神不知鬼不觉地突破了水寨防线。

更令人惊讶的是,他们在每次战斗中都展现出超凡的战术素养,进退有度,从不恋战。

当时的绍兴知府在奏折中描述,这些倭寇作战如同"狼群猎食",懂得分散突击与集中突破相结合,往往能以最小的代价取得最大的战果。

在穿越安徽时,他们更是展现出惊人的适应能力,将战术从水战转变为山地战,连续攻克了地形复杂的绩溪、旌德等地。

当地的县志记载,这些倭寇甚至能够在夜间穿越被认为无人能过的断崖险境,这种地形适应能力远超普通倭寇。

他们对地形的熟稔程度,加上行动的精准性,不禁让人怀疑他们是否得到了内应的配合。

南京城下的激烈之战

当这支倭寇队伍出现在南京城外时,整个留都经历了前所未有的惊恐。身着红衣、戴着黄帽的倭寇首领率众兵临城下,展开了令人难忘的两天攻防战。

根据《南京卫戍记》的记载,这些倭寇采用了一种前所未见的攻城战术。他们没有直接强攻城墙,而是分成多个小组,对城外的粮仓、军械库发动突袭,切断了南京城的补给线。

城内虽有数万明军,却因为这种围点打援的战术,处处被动。南京兵部尚书张时彻虽然紧闭城门,命令百姓准备粮食器械登城防守,但面对这支训练有素的精锐之师,传统的防御战术收效甚微。

倭寇们展现出惊人的攻城技巧,他们利用特制的绳索和钩爪,能够在光滑的城墙上快速攀爬。更让守军胆寒的是,这些倭寇似乎对南京城的防御体系了如指掌,每次进攻都专门针对防御薄弱环节。

在这场持续两天的对峙中,倭寇不仅击杀了近四千明军,包括两名把总指挥,还焚毁了城外多处重要设施。

最令人不解的是,当他们主动撤离时,整支队伍竟然做到了有条不紊,毫发无损。这种高超的军事素养,不禁让人怀疑他们的真实身份。

惊心动魄的最后围剿

离开南京后,这支倭寇队伍展现出更为惊人的作战才能。他们在江浙一带的活动模式发生了明显变化,不再是单纯的突袭掠夺,而是开始有计划地破坏明朝的军事设施和交通要道。

根据当时的军事档案记载,他们专门针对驿站和粮库发动攻击,显然是想削弱明军的战争潜力。

在得知官军调集大军追击后,他们展现出令人震惊的机动能力,在一昼夜之间完成了通常需要三天才能走完的180里路程。

这种惊人的体能和意志力,远超出普通倭寇的水平。在逃亡过程中,他们还不忘设置各种巧妙的陷阱,利用火攻和伪装等手段,多次让追兵扑空。

而在杨林桥的最后一战中,他们终于遇到了真正的对手。曹邦辅凭借多年的军事经验,精心设计了一个包围圈。他不仅调动了精锐水师,还在关键位置设置了火炮,最终成功截断了倭寇的退路。

在这场生死决战中,倭寇展现出了惊人的战斗意志,即使在弹尽粮绝的情况下仍然奋勇作战,最终全员战死,没有一人投降。

这场持续80天的远征,以一种悲壮的方式画上了句点。当明军清点战场时,发现这些倭寇的装备和战术手册都十分特殊,进一步印证了他们不是普通海盗的推测。

倭寇远征之谜

通过对这支特殊倭寇队伍的深入研究,我们发现了许多令人深思的细节。他们的战斗力之强,远超当时任何倭寇团伙。

根据明军将领的记载,这些倭寇不仅身手敏捷,而且精通各种复杂的战术配合。他们能够在战斗中灵活运用明军的武器装备,这种适应能力令人叹服。

还有传言说他们能够徒手接住飞来的箭矢,虽然这种说法可能有所夸大,但也从侧面反映出他们超凡的战斗技巧。

可这支倭寇的出现,更多地折射出明朝军事体系的严重弊病。嘉靖皇帝沉迷道教,20多年不理朝政,导致军饷短缺,将士疲惫。

军中充斥着大量冒名顶替的军户,实际作战能力低下。加上海禁政策的偏差,让不少沿海居民为了生计暗中勾结倭寇,提供情报和补给。

这种种因素叠加,才造就了如此惊人的战果。从某种程度上说,这支倭寇的成功,正是明朝中后期国力衰退的一个缩影。