曾经的苏丹环境极其恶劣,一到雨季,整个国家就会被泥泞包裹,人们出行极其困难,境内的尼罗河更是每年能淹死上百人。

于是苏丹政府决定在尼罗河上修建一座大坝,美日专家实地考察后,都直呼“不可能”。

可中国来了,二话不说就撸起袖子干,用实力打了他们的脸。

这究竟是怎么回事?我国在修建大坝时遇到了哪些困难呢?

尼罗河上修大坝

苏丹这片古老的土地,被世界最长的河流——尼罗河贯穿而过。

每到雨季,尼罗河就会变得狂暴起来,汹涌的河水冲破河岸,肆意蔓延到周围的田地和村庄。

待洪水退去,留下的是满目疮痍和百废待兴。

更棘手的是苏丹水资源分配的严重不均,一边是水源丰沛,另一边却是干旱贫瘠。

这种反差不仅阻碍了农业发展,还引发了社会矛盾。

与此同时,电力匮乏成为制约国家前进的一大障碍。

工厂无法正常运转,家庭生活质量也难以提高。

面对这些困境,苏丹政府决定在尼罗河上修建一座大坝,希望能一举解决这些问题。

他们拿出了18亿美元的预算,向国际社会发出邀请。

然而,当美国和日本的专家们实地考察后,都摇头表示这项工程难度太大。

美国专家认为至少需要20年才能完成,而日本专家则直接判定为不可能完成的任务。

就在苏丹政府陷入绝望之际,中国挺身而出,不仅接下了这个棘手的项目,还承诺在7年内完工。

这个大胆的承诺让所有人都大吃一惊。

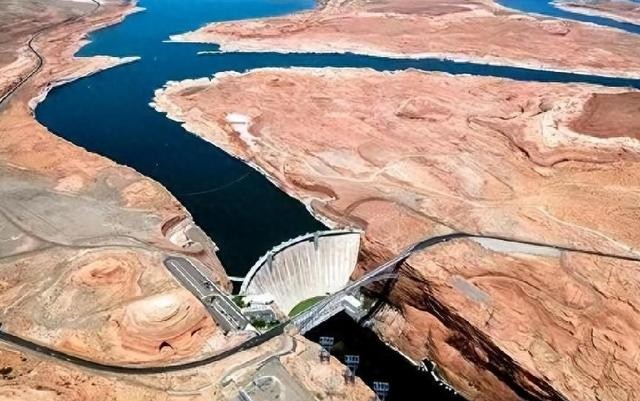

2003年,中国与苏丹签订了麦洛维大坝的建设合同。

合同金额高达6亿欧元,成为当时中国最大的海外工程项目。

然而,挑战才刚刚开始,工程队伍抵达现场后,发现情况比想象中还要复杂。

首先是恶劣的气候条件。白天烈日炎炎,气温常常超过40度,而夜晚却又凉得让人直打哆嗦。

这种剧烈温差不仅考验着工人的耐受力,也对建筑材料提出了严苛要求。

更棘手的是地质条件的复杂性,尼罗河两岸的岩层经过漫长岁月的侵蚀,已变得脆弱不稳。

在这样松散的地基上建造庞大的水坝工程,无异于在流沙上筑城,技术难度可谓空前。

再加上尼罗河水量大、流速快,想要截断这条大河,简直就像是在挑战大自然的力量。

物资运输也是一大难题,苏丹的交通基础设施落后。

很多大型设备和材料,只能通过空运方式运送,这无疑大大增加了成本。

最让工程师们头疼的是,在苏丹的高温环境下,混凝土难以正常凝固。

这个技术难题如果解决不好,整个工程就无法进行下去。

除了这些技术难题,语言和文化差异也给项目带来了不小的麻烦。

中国工人需要和当地工人密切配合,但双方往往因为语言不通而产生误会。

中国智慧破难题

面对重重困难,中国工程队可不是吃素的。

他们派出了一支经验丰富的精英团队,其中不少人曾参与过三峡大坝的建设。

针对当地的高温环境,他们研发出了一种特殊配方的混凝土。

为了让工人们能在恶劣的环境中坚持工作,工程队还想方设法改善了施工环境。

比如设置遮阳棚、提供清凉饮料等。

地基问题也难不倒这些能工巧匠,他们运用了一些听起来很高大上的技术。

为了解决物资运输的难题,工程队可是动了不少脑筋。

他们在当地建立了临时工厂,就地取材生产一些建筑材料。

同时,他们还开辟了新的运输路线,让物资能源源不断地送到工地。

在建设过程中,中国工程队也没有忘记,保护环境和照顾当地居民。

对于需要搬迁的居民,他们也给予了合理的补偿和安置。

为了消除语言和文化障碍,工程队还组织了不少有趣的文化交流活动。

他们请来了当地的翻译和向导,不仅帮助沟通,还让中国工人们更好地了解当地文化。

有时候,你甚至能看到中国工人和当地人,一起跳起非洲舞蹈,场面相当欢乐。

功夫不负有心人,2009年,麦洛维大坝不仅按期完工,还提前投入使用,着实让全世界大吃一惊。

2010年4月,大坝正式开始发挥效益。

这座装机容量达1250兆瓦的电站,一下子就解决了苏丹的电力短缺问题。

而125亿立方米的水库蓄水量,更是为当地的农业发展提供了强有力的保障。

这一成就震惊了世界,尤其是那些曾经对项目持怀疑态度的美日专家们。

他们不得不承认,中国的工程技术实力确实不容小觑。

西方媒体也纷纷对这一壮举表示赞赏,称赞中国为非洲发展做出的贡献。

为了让民众切实感受到大坝带来的好处,苏丹政府还宣布降低了电费。

这一消息传出后,街头巷尾都洋溢着欢乐的气氛。

苏丹民众对中国的感激之情溢于言表。

更有趣的是,苏丹政府还决定将麦洛维大坝的图案,印在2019年发行的100苏丹镑纸币上。

合作共赢谱新篇

麦洛维大坝的建成,给苏丹带来的变化可谓翻天覆地。

400万人因为这座大坝而告别了缺水的烦恼,他们的生活质量一下子就提高了不少。

以前担心开不了锅的农民,现在可以放心地种地了。

电力供应的提升更是让人眼前一亮,大坝的发电量,比苏丹原有的装机容量还要多出一倍多。

这意味着以前经常停电的城市现在灯火通明,工厂可以开足马力生产,学生们晚上也能安心学习了。

农业方面的改善更是让人拍手叫好。

以前靠天吃饭的农民们,现在有了稳定的灌溉系统,庄稼长势喜人,收成也比往年好了不少。

中国可没有就此止步,2015年,他们又帮助苏丹完成了,罗塞雷斯大坝的加高工程。

这一系列的合作就像是滚雪球,越滚越大。

到了2022年,两国之间的贸易额,已经达到了29.1亿美元,比上一年增长了12.4%。

除了经济上的往来,文化交流也是热火朝天。

有意思的是,武汉的杂技团还跑到苏丹去教他们杂技呢。

想象一下,非洲的小伙子们学着中国功夫,那画面一定很有趣。

这种深厚的友谊也体现在政治上,在一些敏感问题上,苏丹总是坚定地站在中国这一边。

这份情谊,可比金钱更加珍贵,说到中国的国际合作,不得不提到塞尔维亚的铁路项目。

这条铁路可是有百年历史了,老得都快散架了,当地人坐火车,速度慢得跟蜗牛爬似的。

塞尔维亚想要改造这条铁路,可是苦于没有技术和资金。

这时候,中国挺身而出,提出了一个既满足要求又价格合理的方案。

塞尔维亚一听,这不就是为我量身定做的吗?二话不说就答应了。

2018年,这个项目正式开工。仅仅4年时间,这条百年老铁路就焕然一新。

原来蜗牛爬的速度,一下子提升到了每小时200公里。

塞尔维亚人坐在火车上,看着窗外飞速掠过的风景,都觉得自己像是坐上了时光机。

这些项目的成功,不仅仅是数字上的增长,更是实实在在改善了当地人民的生活。

它们就像是一座座友谊的桥梁,连接着中国和世界各国。

每一个项目的背后,都有无数感人的故事,都在诉说着中国与世界携手共进的美好愿景。

结语

中国工程队在苏丹创造的奇迹,不仅展示了我国的技术实力和创新能力,更体现了中国人民勇于挑战、不畏困难的精神。

这个项目不仅改变了苏丹的面貌,提高了当地人民的生活质量,还深化了中苏两国的友谊。更重要的是,它成为中国对外援助和国际合作的典范,展现了中国负责任大国的形象。

参考文献:

1.中国网:《苏丹“三峡工程”举行仪式庆祝大坝发电[组图]》-2009-3-4

2.中国水利水电建设集团公司:《中国水电承建的苏丹麦洛维电站竣工》-2010-4-13

3.中央广电总台央视新闻客户端:《苏丹纸币上的三座“中国大坝”》-2019-4-12