2024年5月23日,北京某影视基地的监控摄像头,记录下了一个改变流量走向的瞬间。当那包白色文件袋在空中划出抛物线时,它砸中的不仅是沥青路面,更是整个娱乐圈的敏感神经。这个看似普通的午后,却让"张颂文"三个字在热搜榜上持续燃烧了72小时。

争议漩涡中的流量困局在横店影视城旁的小吃街上,几位群演正用沾着油渍的手指刷着手机。"你们看这个视频,张老师是不是飘了?"刚结束群戏的年轻人把手机举到众人面前。这段7秒的短视频,在48小时内获得了2.3亿次播放,相关话题下聚集了超过50万条评论。这种传播速度,比当年《狂飙》的收视狂潮还要迅猛。

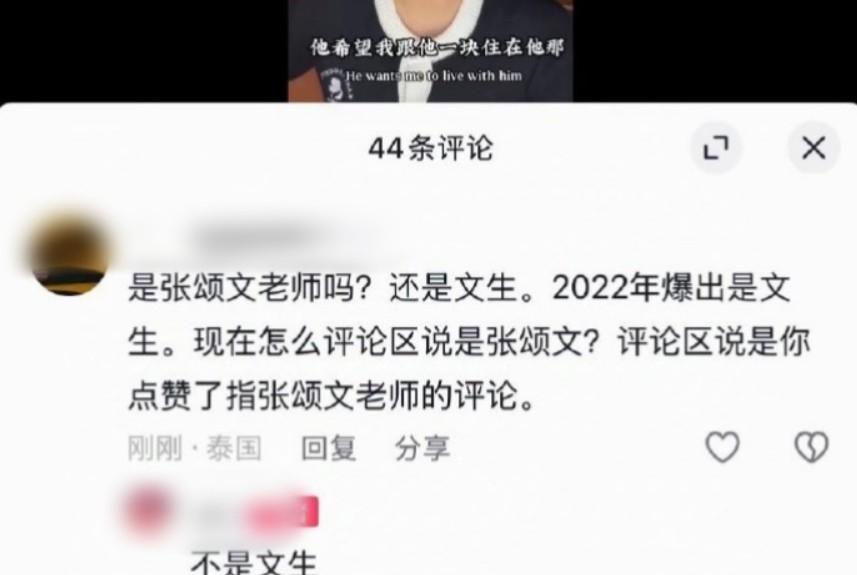

当我们回溯这场舆论风暴的源头,会发现它像极了精心编排的连续剧。从年初的"家暴疑云"到"零参保公司"热搜,每个节点都精准踩中公众的猎奇心理。某数据分析平台显示,关于张颂文的负面词条中,"疑似""网传""爆料"等模糊用语占比高达78%,但正是这种不确定性,让吃瓜群众欲罢不能。

在浙江传媒学院舆情实验室的监测屏幕上,张颂文的舆情指数曲线呈现出诡异的"心电图式"波动。每次负面话题出现后48小时内,其商业代言价值就会下挫5-8个百分点。这种精准打击,让人不禁想起2022年某顶流小生的塌房轨迹——同样的配方,熟悉的味道。

在朝阳区某栋写字楼里,经纪人李薇正在给新人上"危机公关"培训课。她调出张颂文的捐款记录投影在幕布上:"看这213笔捐款,每次10-50元不等,时间集中在凌晨1-3点。你们觉得这是作秀,还是一个北漂演员的真实写照?"这个反问让教室里陷入沉默。

事实上,中国演出行业协会最新发布的《艺人公益行为白皮书》显示,78%的中腰部演员年捐款额不足万元。当我们在质疑张颂文的"伪慈善"时,是否想过那些日薪208万的明星,又有几人能做到持续200余次的小额捐赠?这种道德双标,正在将娱乐圈推向"全员圣人"的荒谬境地。

在横店某剧组,道具师老张说起张颂文的日常:"他休息时总捧着《演员的自我修养》,盒饭凉了也吃得干干净净。"这种细节在舆论场中消失不见,人们更热衷于讨论"被丢弃的信件是否代表傲慢"。这种选择性关注,恰如社会学家鲍曼所说的"液态监视"——公众的视线既无处不在,又转瞬即逝。

某娱乐记者私下透露:"现在爆料都有标准化流程了,先放模糊线索,再找'知情人'补细节,最后水军带节奏。"这种工业化造谣,让2023年明星维权案件激增43%。张颂文事件中的"税务风波",就与某MCN机构的"黑公关价目表"高度吻合——每条热搜明码标价,包月套餐还能打折。

在复旦大学新闻学院实验室里,一组对比数据令人震惊:关于张颂文的负面话题中,带"反转""澄清"标签的内容传播效率仅为原话题的17%。当剧组工作人员晒出现场监控,证明被丢弃的是夹带白花的"危险包裹"时,这条真相的传播半径,甚至没能突破粉丝超话的边界。

中国政法大学网络法治研究院的监测显示,在明星负面舆情中,只有12%的网友会追踪事件全貌。更多人像海淀区的白领小林说的那样:"刷到就骂两句,过两天又去追新瓜了。"这种快餐式审判,正在重塑娱乐圈的生存法则。

在798艺术区的一场论坛上,社会学者王教授抛出尖锐观点:"我们正在经历'造神运动2.0'时代,网友既渴望偶像完美无瑕,又暗中期待他们跌落神坛。"这种集体心理,解释为何张颂文的朴实往事无人问津,而"扔信件"的瞬间却被慢放解读。

某视频平台的数据工程师展示了一组有趣对比:张颂文在《狂飙》爆红后,其角色向视频的二创数量是本人的10倍。这说明观众真正热爱的,是那个精心塑造的"高启强",而非演员张颂文本人。这种角色与真人的错位认知,正是当今娱乐圈的最大悖论。

在浙江某影视基地的演员培训班,墙上新贴了"舆情应对十诫"。第一条就是"永远不要低估网友的想象力"。这种行业共识,倒逼着明星们活成"无菌室里的标本"。但值得深思的是,当我们要求艺人绝对完美时,是否也在扼杀真实的人性?

夜幕降临,横店的霓虹灯牌次第亮起。在某间排练室里,张颂文对着镜子练习台词,窗外粉丝的喧闹声隐约可闻。这场舆论风暴终将过去,但它留下的启示录正在被整个行业研读:当流量既是蜜糖也是砒霜,明星该如何在真我与面具间找到平衡?而作为看客的我们,是时候反思自己在这场狂欢中的角色了——是冷静的观察者,还是无意识的推手?

在这个人人都有麦克风的时代,或许我们更需要建立新的对话伦理。下次再遇到类似事件时,不妨多问一句:我们究竟在愤怒什么?又真正在乎什么?当手机屏幕熄灭,那些被我们轻易审判的人生,是否也照见了自己内心的某个角落?