三名遇难者之一的母亲回忆道,她曾和女儿一起驾驶这辆小米SU7——由中国消费电子巨头小米生产的一款热门电动车——从深圳一路开到武汉。在这段长达1000公里的旅程中,女儿多次向她强调智能驾驶的“便捷和安全”。她曾警告女儿,这项技术尚不成熟,不能盲目信任。这位母亲说“我当时说她以后肯定会后悔,她还反驳我,说有各种依据(来证明安全性)。“

在面对新技术时,年轻人往往接受得更快,也更容易被网上那些吹捧的汽车博主“洗脑”,尤其是那些鼓吹“零接管”的博主。年长者虽然更为保守,但这并没有阻止悲剧的发生。

3月29日,这辆搭载三名大学生的小米SU7在中国东部某高速公路上撞上水泥隔离带,车辆处于智能驾驶辅助退出仅两秒,并由驾驶员接管的状态,随后起火燃烧,三人全部遇难。

这一事件迅速成为中国社会在智能出行问题上矛盾和讨论的引爆点。两周后,工业和信息化部紧急召集约60家车企代表,要求避免夸大驾驶辅助技术的能力,并进一步规范了通过OTA(在线升级)方式对相关技术进行更新的流程。此外,车企在广告中不得使用“自动驾驶”或“高级智能驾驶”等词汇来宣传尚属于L2级别的驾驶辅助系统。

前车之鉴:智能驾驶事故的模式正在浮现事实上,小米SU7并非第一辆在智能驾驶过程中发生事故并引发全国性关注的车型。根据美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)最新数据,自2019年以来,美国已有736起与特斯拉自动驾驶系统相关的交通事故,共造成17人死亡。就中美两国来讲,近年影响较大的智能驾驶事故有:

☆特斯拉Model S,佛罗里达,美国,2016年:这是首次被广泛报道的智能驾驶事故。车辆的传感器未能识别正在横穿公路的一辆大型白色18轮卡车和挂车,结果全速撞入挂车底部,车顶被掀飞,驾驶员当场死亡。

☆蔚来ES8,福建,中国,2021年:一名31岁创业者在使用蔚来NOP(导航辅助驾驶)功能时,在沈海高速上追尾前方作业车丧生。尽管系统发出了提示,但未能准确判断复杂路况。事故发生时,被撞的公路养护车辆正在收集交通锥,NOP系统未能识别前方缓慢或静止的障碍物。

☆小鹏P7,宁波,中国,2022年:一辆小鹏P7撞上了前方静止车辆,导致对方驾驶员死亡。小鹏车主称,当时已开启XPILOT 2.5智能辅助驾驶系统,自己只是“稍微分神”,车辆却未发出任何预警。

☆问界M7 Plus,山西,中国,2024年:自动紧急制动系统在时速115公里时未起作用,超出了其4-85公里/小时的有效工作范围,导致车辆在高速内侧快车道追尾一辆道路养护车,造成三人死亡。

☆理想L9 Pro,湖北,中国,2024年:车辆在高速行驶中开启辅助驾驶系统。系统将路边广告牌上的小货车图片识别为真实障碍物,突然紧急刹车,导致后方车辆追尾。此次事故揭示出毫米波雷达难以识别静态物体,而摄像头又容易受环境干扰的短板。车主手部和面部受轻伤。

这些事故都暴露出自动驾驶系统在关键时刻无法作出正确反应的问题,尤其是在识别复杂或静止物体方面的短板。这些都表明,目前的智能驾驶系统在复杂场景下的稳定性和适应性仍有待提升,尚无法完全替代人类驾驶员。

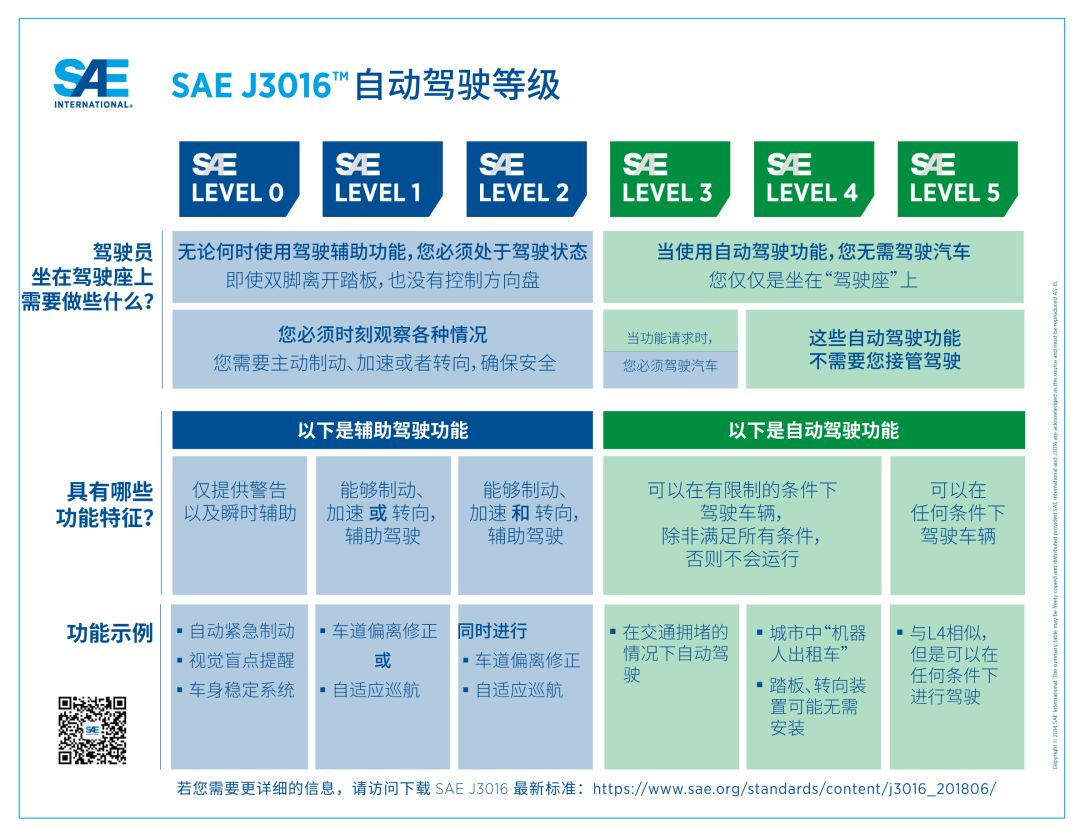

技术解析:智能驾驶到底是什么?根据国际汽车工程师学会(SAE)的定义,自动驾驶能力被分为0到5级:

☆L1-L2:辅助驾驶,驾驶员必须全程保持注意力;

☆L3:有条件自动驾驶,车辆可以应对大部分路况,但驾驶员需随时准备接管;

☆L4-L5:高度到完全自动驾驶,车辆可在大多数或所有情况下独立运行。

来源:国际自动机工程师学会

小米SU7的智能驾驶技术处于L2至L2+之间,依然属于辅助驾驶范畴,而非真正的自动驾驶。但公众对此依然存在严重误解。

一名关注智能驾驶行业的汽车爱好者对笔者称:“这不仅是车能做什么的问题,更是用户以为车能做什么的问题,如果驾驶员高估了车的能力,事故几乎是不可避免的。”

人机误判是极大的隐患。在此次SU7事故中,驾驶员可能存在误用或过度信任系统的情况。目前尚不清楚系统是否提示了接管,或是否准确识别了周围环境。

问题出在技术,还是监管的缺失?可以肯定的是,智能汽车已不仅仅是技术问题,更是公共安全议题。

近年来,随着华为、小米、百度等科技巨头入局,中国的新能源汽车与智能汽车市场急速扩张,而相应监管却明显滞后。与民航领域的严格测试标准相比,许多智能驾驶系统在中国仅经过有限测试或企业自我声明即可上路。监管因此呈现碎片化状态。

尽管工信部已提出指导意见,但诸如事故责任界定、黑匣子数据强制共享、安全标准统一等关键内容仍在探索中。此外,企业在宣传中常使用模糊字眼,如“城市NOA”、“智能巡航”、“自动导航”等,这些词语代表的功能差异巨大,但消费者往往难以分辨。

消费者信心:信任、怀疑与愤怒智能驾驶的多起事故令很多人产生疑问:我们还能信任智能驾驶吗?

不少小米SU7车主和其他电动车主接受采访时表达了复杂的情绪。“我曾为拥有SU7感到自豪,现在我只是谨慎。我已经完全停用了Mi Pilot。”一名SU7车主在微博上表示。

也有人态度宽容。“技术总要经历成长阶段,”汽车之家论坛上的XPeng车主表示,“没证据就全怪系统是不公平的。”

但网络舆论更为激烈。在微博和小红书上,“#对智能驾驶的宣传不能再含糊其辞了、#智能驾驶和自动驾驶不能画等号”等话题登上热搜,网友发帖从讽刺AI司机的表情包到呼吁暂停智能汽车全面上路不等。

据汽车之家一项调查,超过60%的受访者表示,最近的事故让他们对自动驾驶功能“信心下降”。近40%的人表示,他们在小米车祸之前并不了解“辅助驾驶”和“自动驾驶”的区别。

而这认知差距,或许才是最危险的变量。

未来仍可期?智能驾驶站在十字路口业内人士普遍认为,SU7事故可能会对小米的汽车业务及股价构成压力,但调整的深度和方向仍有待观察。“汽车不是大玩具。”安全问题已多次对发展迅猛的新势力造车企业形成质疑,尽管类似事件频频曝光,市场却常常“健忘”。

尽管挫折不断,汽车行业依旧在“智能化”的道路上快速发展。从特斯拉的Dojo超级计算机到华为的MDC平台,全栈式自动驾驶系统的研发正在加速。背后的信念是:更强大的AI、更精准的传感器,终将突破当前局限。

但技术乐观主义必须辅以系统性改革。“我不怀疑全自动驾驶最终会比人类驾驶更安全,”北京大学AI伦理专家陈明博士说,“但在那一天真正到来之前,企业必须停止假装我们已经达到了。”

目前,业界正面临日益增长的呼声:要主动采纳安全标准、共享事故数据、参与政府主导的测试;政策制定者也需要尽快填补法规空白,明确定义各方责任。

最重要的是,消费者有知情权。他们必须清楚地知道车子到底能干什么,不能干什么——企业也必须停止躲在免责声明和细则之后。

更智能的道路?智能驾驶被视为整个汽车产业的终极目标。

行业内的普遍共识是,新能源汽车革命的“上半场”是电动化,而“下半场”将聚焦于智能化。作为全球汽车业和科技竞赛的重要赛道,“智能驾驶”的战况愈发激烈。

自动驾驶的最终意义不仅是提升用户体验——解放人类双手和双脚;也关系到道路安全——机器不会酒驾、不会打瞌睡、不会分心。马斯克曾多次用数据论证:尽管偶有事故,全自动驾驶总体上能降低风险。

人类天生厌恶重复、机械的任务,而商业力量也必将推动自动驾驶技术前进,最终实现完全自动驾驶。几十起甚至上百起事故都不会阻止这股潮流。但,在通往这个目标的路上,降低“代价”的努力同样重要。