聊聊历史上的女性——第67回这次咱们来侃侃历史上的那些厉害女人。说到历史上的女性,那可真是数不胜数,各有各的精彩。咱们今天不讲那些大家耳熟能详的,来聊聊那些同样传奇但可能不太为人知的故事。在历史上,女性一直扮演着不可或缺的角色,有时候她们的影响力甚至能超越男性。就像有些女性,她们凭借自己的智慧和勇气,在乱世中闯出了一片天,留下了令人敬佩的足迹。咱们今天要讲的这位女性,她的故事充满了曲折和传奇。在那个男尊女卑的时代,她愣是凭借自己的实力,赢得了世人的尊重和敬仰。她的一生,就像是一部跌宕起伏的小说,让人读来津津有味。她出生在一个普通的家庭,但从小就展现出了与众不同的才华和胆识。长大后,她更是凭借自己的智慧和勇气,在各个领域都取得了不俗的成绩。无论是政治、文化还是军事,她都有涉足,而且都做得相当出色。她的故事告诉我们,女性同样可以拥有非凡的才华和力量。只要我们有梦想、有勇气、有毅力,就能够创造出属于自己的辉煌人生。所以,让我们一起铭记这些历史上的女性,学习她们的精神,为自己的人生加油打气!

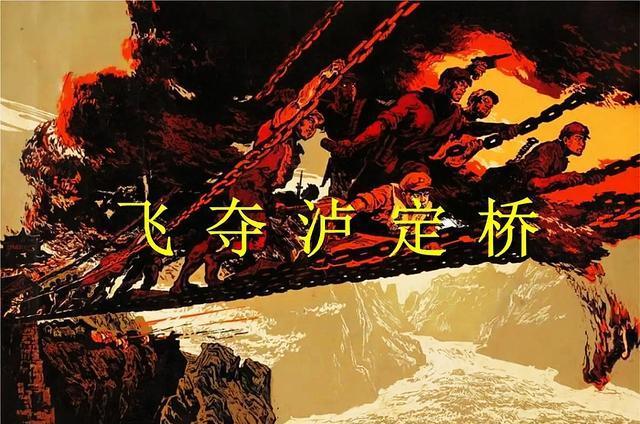

中国红军在二万五千里长征路上,碰到了好多场硬仗、难仗,后来大家把这些仗里的十个重要战斗记了下来,就是湘江硬闯战、乌江猛攻战、四次过赤水河、智过金沙江、大渡河强渡、飞跑占领泸定桥、嘉陵江突击战、包座大决战、腊子口恶战、直罗镇大战这些。

这十场大战里,除了直罗镇那一仗,剩下的九场基本都是跟河有关的战斗,要么得渡河,要么战斗就在河边打响(比如说包座之战和腊子口之战,那两条河,包座河、腊子河,都在里头起了作用)。从这里就能看出来,河流在打仗时,那作用可真不是盖的。

没错,河流就像是天然屏障,大多时候都被防守方拿来用。但倒霉的是,在长征路上,红军总是扮演进攻的角色,他们就是为了跨过这些河流而战斗。那些恶战啊,个个都挺吓人的,不过要说最出名的,还得是飞夺泸定桥那一仗。虽然比起前面说的十大经典战斗,它规模算是小的(其实飞夺泸定桥根本算不上大战,就是个小规模的冲突),但真是又险又重要,所以才被历史记下来,一直被人们传颂。

说到飞夺泸定桥,人们总会记起那22位英勇的战士。他们到底是谁呢?在那之后,他们又立下了哪些战功?他们的命运最终走向了何方?

(一)18名勇士冒险横渡大渡河话说当年,有18位英勇的战士,他们不畏艰难险阻,毅然决定强渡那汹涌澎湃的大渡河。河水湍急,波涛汹涌,但他们毫无惧色,坚定地迈向那片未知的水域。他们乘坐着简陋的小船,手握长篙,面对着怒吼的河水,勇往直前。每一次划动,都充满了力量与决心,仿佛在与大自然进行一场无声的较量。河面上的风浪不断拍打着小船,但他们毫不动摇,凭借着顽强的意志和出色的水性,一步步向对岸靠近。周围的战友们也为他们加油鼓劲,呐喊声此起彼伏,响彻云霄。终于,在众人的瞩目下,这18名勇士成功横渡了大渡河,到达了彼岸。他们的英勇事迹迅速传遍了四方,成为了人们口中的佳话。他们的勇敢与决心,将永远铭记在历史的长河中。

泸定桥横跨在大渡河之上,所以提到飞夺泸定桥那场战役,其实就是说在强渡大渡河的过程中,有那么一场激烈的战斗。

1935年5月份,中央红军机智地过了金沙江后,就继续往北走,打算过大渡河,进入四川的西北地界。

蒋介石得知消息后,立刻调动兵马,打算把红军团团围住,然后一举消灭。他派出了薛岳带领的国民党“正规军”,这股力量已经逼近了金沙江的南岸。同时,在红军前进的路上,还有四川的几个军阀部队在等着他们,分别是刘文辉、刘湘和杨森的队伍。现在,红军面临的挑战非常大,他们得在敌人的大军赶到之前,赶紧过大渡河。要不然,就只能往西边跑了,但那边是川康地区,条件更加恶劣,危险重重。

大渡河是岷江的一个重要分支,总长有1062公里,但它有个奇特之处,就是有北江、大渡水、中镇河、金川、铜河等15个别名,这在世界上都挺少见的。特别是在四川的那一段,河水流得特别急,两岸都是高高的大山,地形相当险峻。红军要是想轻轻松松地渡过这条河,那可真不是件简单的事儿。而且啊,敌人也不笨,他们已经察觉到我军的打算了。这样一来,他们肯定会加大对大渡河的防守力度,想借着这条河的自然屏障,把我们给一举消灭掉。

不过,红军得为了革命的未来,硬闯大渡河。其实,大家常说的大渡河战斗,是发生在抢下泸定桥之前的事儿。1935年5月24日,红军穿过彝族的地盘,先到了大渡河的南边。要是那时候能顺利过河,后面的泸定桥争夺战就不用打了。

但那时候,只有先头部队,也就是第1师的第1团,走到了河边。他们走在最前头,到了一个必须要经过的地方——安顺场渡口。那里有两个连的川军守着,对岸渡口还有一个营的川军把守。敌人人数不多,所以红军没多想,红1团在团长杨得志的指挥下,突然向敌人发起了冲锋,只用了二十多分钟,就把那两个连的川军给打败了,占领了安顺场渡口,还找到了一条木船。

25号一早,红军的增援队伍就到了。刘伯承、聂荣臻他们亲自上阵指挥,准备开始过河打仗。红1团第1营的营长孙继先,他带了17个战士,组成了一个过河先锋队。在咱们自己的枪炮掩护下,他们就开始大胆地往河里冲。

在敌我炮火交加的激烈战斗中,18名勇士勇敢地战胜了大渡河的汹涌波涛,成功抢渡到对岸。他们上岸后,迅速击退了守军,掌控了渡口。紧接着,红1军团第1师和干部团也开始全面渡河行动。但那时候,手头只有4只小船可用,其中3只还出了故障,得赶紧修理。照这样的过河速度,咱们3万大军要想全过河,起码得耗上一个月。可各路敌军都在往这儿猛扑,咱们一点时间都耽误不起。所以,到了5月26日,我军领导人毛泽东、周恩来他们果断决定,要拿下泸定桥。只要夺桥成功,大军就能立马通过大渡河。

(二)22名勇士勇夺泸定桥在那关键时刻,22名勇士挺身而出,他们心中只有一个念头,那就是要拿下泸定桥。没有丝毫犹豫,他们迅速行动起来,向着目标奋力前进。泸定桥地势险要,敌人防守严密,但勇士们毫不畏惧。他们凭借着坚定的信念和过人的勇气,一步步逼近桥头。每一步都充满了艰辛与危险,但他们从未退缩。终于,勇士们来到了桥边,他们迅速展开行动,与敌人展开了激烈的争夺。战斗中,他们奋勇杀敌,毫不留情。每一个动作都迅速而准确,展现了他们出色的战斗素养和顽强的拼搏精神。经过一番激战,勇士们终于成功夺下了泸定桥。他们站在桥上,望着远方,心中充满了胜利的喜悦和自豪。这一战,他们不仅为自己赢得了荣誉,更为整个队伍打开了前进的道路。

那时候,红军是这样安排的:刘伯承和聂荣臻带着红一军团的一师,还有陈赓的干部团,他们组成了右路大军;另一边,中央纵队加上1、3、5、9这几个军团,他们一块儿组成了左路大军,两路人马一块儿往河边赶,目标是拿下泸定桥。不过,打头阵这事儿,肯定得交给最厉害的部队,这个重任就落在了黄开湘和杨成武带领的红二师4团的肩上。

从安顺场走到泸定桥,总共有320里地,而且大部分是崎岖的山路。更麻烦的是,这一路上敌人时不时还会出来捣乱,所以光是赶路就特别不容易。但这点困难不算啥,红军长征就是靠走路走出来的。接到任务后,队伍立马加速前进,什么都不怕,碰到敌人就干。到了5月28日早上,已经走了80里路了。

不过,到了早上5点钟,当兵的哥哥们正打着盹呢,突然又收到了中央军委的新指示。因为敌人快追上来了,所以4团得赶紧的,务必在29号那天把桥给拿下!

这真的太“狠”了。也就是说,就剩下最后一天时间了,可光是走到泸定桥就得240里地,别说还得打仗,就是用脚走完这200多里地也得累得够呛,这任务简直就是天方夜谭。要是换作国民党军,早就拍屁股走人了。但红军就是红军,骨头硬得很。啥也别说了,干就完了!团长黄开湘和政委杨成武二话不说,立马下令,让大家赶紧行动起来,继续赶路!

又是一阵急匆匆的赶路,到了大概晚上7点那会儿,4团的战士们已经走了130多里地,超过一半路程了。大伙儿正琢磨着歇口气呢,结果天上哗啦一下下起了大雨!

雨还在不停地下,不知道啥时候能停。看着前面还有100多公里的路要走,谁也不敢放松。大伙儿简单歇了歇,吃了点干粮,就赶紧上路了……

接下来的路走得特别难!雨一直下,山路又陡又滑。左边是陡峭的山崖,右边是深深的河沟,战士们只能硬着头皮,在泥泞的小路上狂奔,稍不留神,就得栽进大渡河里!更糟糕的是,天还黑了,一点光亮都没有。这事儿真让人头疼。因为怕被人发现,连火把都不敢点。就这样摸黑赶路,想想都觉得吓人。

半夜时分,战士们忽然瞅见对岸大渡河那边,好多火把亮了起来,弯弯曲曲就像一条火龙,直朝着泸定桥的方向冲。明摆着,那些肯定是敌人的援军到了。红四团的战士们见状,干脆也点上了火把,这样一来,他们走路的速度可就快多了。

对岸的敌军瞅见了这边的火光,扯着大嗓门吼起来:“喂,你们是哪儿的队伍?”红军战士们灵机一动,骗他们说自己是之前被打败的那股川军的残部。敌军也没多想,就继续赶路了。这样一来,大渡河的两岸就像是有两条“火蛇”在比赛谁跑得快似的。

没过多久,对岸的敌军就停下了脚步,他们开始搭帐篷休息,进入梦乡。咱们部队瞅准这个机会,加快脚步,把他们远远地抛在了后面。

行动要快,红4团终于在29日一早大约6点时分,冲到了泸定桥的西边桥头。这么一算,咱们从28日一早走到现在,总共走了25个小时,路程达到了240里。在这么危险困难的环境下,咱们真的是创造了个了不起的奇迹!

终于能喘口气了。必须得好好休息下,因为后面还有更难啃的骨头:抢占那座桥!

那时候,战士们没急着去抢那座桥,主要是还有个大事儿得等,就是咱们的重型火炮还没到,得耐心候着。休整那会儿,大伙儿都好好瞧了瞧那座传说中的泸定桥。

说真的,第一眼瞅见那座桥,所有人都惊呆了!那玩意儿哪像桥啊?简直就是几条铁链子悬在半空,离河面得有三十米高呢。底下河水那个浑浊啊,浪头一个接一个,足有一米多高,光看着就让人心里发憷。

没错,泸定桥原本可不是你现在看到这副模样,它的铁索上原本铺有结实的木板。但现在,敌人几乎把木板都给拆光了。就算木板还在,走在上面也是摇摇晃晃的,让人感觉特别心惊胆战。

泸定桥相当有名,它是川藏两地往来必须经过的地方,修建时间可以追溯到清朝康熙45年,也就是1706年。这座桥有103米长,3米宽,两岸的桥台上固定着13根铁链,其中9根作为底链,另外4根则分别位于两侧作为扶手。这些铁链是由12164个铁环一环扣一环组成的,整座桥的铁件重量超过了40吨。

据说在修桥那会儿,13条大铁链因为实在太重,根本没法直接拉到河对岸,大家想尽了各种法子,可都白搭了。后来,附近几个县的能手和工匠都聚到了一块儿,一块儿琢磨怎么把这铁链给渡过去。最后,他们想到了一个妙招,就是借鉴索渡的办法。他们在两岸之间拴上了粗粗的竹绳子,然后在这每根竹绳子上都穿了十几个小竹筒。接着,把铁链绑在这些小竹筒上。再从对岸开始拉那些已经绑好竹筒的绳子,这样一来,小竹筒带着铁链就顺利地被拉到了对岸。

说说大渡河的一个往事。太平天国那时候,有个将领叫石达开,他带着好几万大军想过大渡河,结果没成功,全军都栽了。更巧的是,这事儿也发生在5月下旬。老蒋心里头清楚得很,所以他也想学当年清军那一套,来对付红军。

你可能会好奇,为啥那时候国民党军不把泸定桥整个拆掉,只留下那些铁链子呢?其实原因挺直接的。首先吧,他们有点偷懒,毕竟那些铁链子跟碗口似的那么粗,想弄断可不容易。再者说,红军的行军速度太快了,国民党军就是想拆桥,估摸着也赶不上。还有一个原因,就是他们太小看红军了,觉得就凭那十几根光秃秃的铁链子,红军是绝对过不去的。

其实,泸定桥没被敌人全毁还有另一个缘由。有个国民党老兵后来回忆说,也有可能是找个说法,原本国军只派了两个团守着桥,但后来打算再派两个旅来支援,打算等那两个旅过了河再炸桥。结果左等右等都没来,这时候炸也不是,不炸也不是,要是自己的人来了过不去桥咋整?所以他们最后想了个两全其美的法子,就是把桥面上的木板给拆掉一些(不过他们急急忙忙的也没拆完,还留了点儿)。

但他们真没想到红军会这么敢拼。到了下午,咱们的火炮一到,大伙儿歇够了,立马就动手抢桥了。跟之前过大渡河那会儿似的,也得找些猛男组成先锋队冲在最前头。那选谁呢?

那时候选人可是有条件的,不是谁脑子一热,有股蛮劲就能上的。选指挥官的标准是这样的:首先,得把干部们都挑出来,像连长、指导员、党支部书记、排长这些(这点很重要,得点赞);然后,那些战斗英雄,打仗不要命的,以前战斗中立过战功的,也得算上;选出来的人,必须是党员或者团员,最不济也得是入党入团的积极分子。这么一来,符合这三条标准的总共有22人,被选为突击队员,其中二连连长廖大珠还当了突击队队长。

下午四点钟,战斗正式开始了。团长黄开湘和政委杨成武两人都站在桥头,亲自来指挥这场仗。当冲锋号一吹响,轻重机枪、大炮啥的,全都朝着对岸的敌人猛开火!那会儿,军号、枪声、炮响,还有战士们的喊杀声,整个山谷都回荡着这些声音!在火力的掩护下,突击队的22名勇士,手里拿着短枪,背上背着马刀,腰里还别着手榴弹,冒着敌人像雨点一样的子弹,抓着铁链就往对岸冲!

这个画面后来在很多电影、电视剧里都反复露脸。但慢慢地,有人开始提出不同看法。他们说,那铁链又滑又在大河上晃来晃去的,跟荡秋千一样,怎么可能站得稳嘛?

现在很多公园里有了新花样,就是在湖面上扯上铁索,供游客去挑战找乐子。那结果呢?胆儿肥的会上去,哆哆嗦嗦地往前蹭;胆小的走两步脸就白得跟纸似的,特别是小姑娘,吓得脸色都变了,立马就掉头往回跑了!可别看这公园里的铁索桥下头水面平静得很,还有人在湖边看着,关键时候也没人拿枪打你,挺安全的。但想想当年红军,他们面对的是脚下的滔滔江水,耳边子弹嗖嗖飞,这咋过去啊?怎么可能过得去嘛!

红军战士就是不一样!那时候的场面,你不往前冲也是个死,冲过去说不定还能活命,简直就是绝境逢生!当一个人连死都不惧怕的时候,还有啥做不到的呢?你们看过杂技演员在钢丝上走没?他们踩的可不是像碗口那么粗的铁链,而是细得跟手指头差不多的钢丝。泸定桥旁边好歹还有两根铁索能扶着,但那些杂技演员走钢丝,旁边啥都没有,就一根钢丝,其实难度也不比红军过泸定桥低多少,只不过演员面对的是看热闹的观众,而不是凶狠的敌人罢了。

还有个事儿得提,泸定桥那铁索总共才103米长,可咱们战士愣是走了俩小时!这说明他们走得那叫一个稳当,根本不是你以为的那样,一股脑儿往前冲,嗖的一下,跟赛跑似的就过去了。

没错,电影里演得确实有点过了。后来,聂荣臻元帅在他的文章《红一方面军的长征》里,还有他为《强渡大渡河泸定桥的经过》纪念碑写的碑文里,都提到过真实情况。他说,那些突击队员可不是简简单单就踩着光秃秃的铁索往前冲的。他们是“顶着东岸敌人猛烈的炮火,一边在铁索桥上铺木板,一边趴着开枪往前推进”。他这是在给大家纠正那些夸大了的说法。

聂帅讲的那话,想来是挺靠谱的。毕竟,要想少死人,就得这么干,得稳稳当当来,可不是耍花架子的时候。说实话,那会儿也就四个兄弟挨了枪子儿,掉进了大浪滔滔的大渡河里,英勇牺牲了,剩下的十八个都平平安安过了桥。就算是这样,这二十二个勇士的壮举,那也是能载入史册的!

突击队快要打到敌人守的桥头时,敌人见挡不住咱们的猛攻,就在桥头上放了一把大火。可不是像有些人说的那样,把汽油往铁链上倒再点火,那火根本烧不久。他们是把桥上还没拆干净的木板给点着了,火势一下子就旺了起来!

但话说回来,经历过大风大浪的人,哪会在乎这点小困难!连百米长的铁索桥都闯过来了,这点火苗又算啥?咱一股脑儿冲过去就好啦!

廖大珠队长猛地一跳,踩上了桥板,直冲向东桥头。战士们也跟着大喊大叫,紧随着队长一股脑儿往前冲,拔出马刀,跟敌人近身打了起来……

22名勇士一面冲锋一面铺木板,我军后面的队伍见状,立马跟上继续铺,没多久桥面木板就铺满了。战士们紧跟着这22名勇士的脚步,迅速冲过了桥。大家一边忙着灭火,一边跟敌人战斗。守在桥头的敌人哪里见过这种场面,简直就像一群猛虎下山,吓得他们全身发抖,只稍微抵抗了一下,就吓得赶紧逃跑了。

这场战斗,从咱们开始迈步过桥,一直到把桥头堡牢牢控制,总共就花了俩钟头。紧接着,中央红军的主力部队就浩浩荡荡地渡过了大渡河。这样一来,蒋介石妄图靠着大渡河这道天险,把红军逼成第二个石达开的如意算盘,算是彻底打空了。

泸定桥在红军长征的历史上,那可是个标志性的大事件。它帮红军一、二、四方面军成功汇合,还为他们北上陕北、结束长征铺平了道路,给中国革命历史添上了光辉的一笔。说起来,咱们国家的十大开国元帅里,有七位在长征时都走过了泸定桥。记得那时候,刘伯承元帅站在桥上,连着用力踩了三脚,心情特别激动,他说:“泸定桥啊泸定桥,为了你我们付出了多少努力,流了多少汗,现在,咱们终于赢了,真的赢了!”

之后,朱德大将军挥毫写下“长江绵延万里,泸定关之险仍历历在目”的诗句。而毛泽东同志则以“金沙江水拍打着温暖的云崖,大渡桥上铁索透着寒气”深情赞颂。就连后来的人们,也用“十三条铁链英勇地开辟了通往新中国的道路”这样豪迈的话语来称赞!

那么,那22位当年创下非凡功绩的勇士,后来都怎么样了?

(三)说说那22位勇士后来咋样了那22位勇士,大家伙儿都挺关心的,他们后来到底咋样了呢?这事儿得好好说说。那22个人,个个都是好样的,当时他们挺身而出,真的是让人佩服。可战斗结束后,他们就像消失了一样,没人知道他们去了哪儿。有人猜,他们可能受了伤,被送到后方医院了;也有人说,他们可能跟着部队继续打仗去了。但到底咋样,谁也没个准儿。时间一长,这事儿就慢慢淡出人们的视线了。可每当有人提起那22位勇士,大家心里还是都挺惦记的。说实话,他们到底去哪儿了,现在还是个谜。但不管咋样,他们那种勇敢无畏的精神,是永远值得我们学习和铭记的。希望有一天,能有人找到他们的下落,让我们知道这些英雄后来都过得咋样了。

1935年8月29号那天,红军的领导层特意表扬了在泸定桥战斗中表现英勇的战士们。他们给每位英雄发了一套列宁装、一支笔、一个记事本、一个搪瓷饭碗,还有一双筷子。要知道,那时候长征路上条件特别差,能拿到这些奖励,真的是很不容易了,算是相当丰厚的奖赏了。

之前提到过,在抢夺那座桥的时候,已经有4位战士英勇地献出了生命。实际上,连同这4位战士在内,总共有22位勇士,在很长一段时间里,他们的名字都被深深地埋藏在历史的长河里,几乎没人知道。那时候情况太紧急了,大家一门心思都放在长征的路上,忙着赶路和打仗,根本没人顾得上特地去宣扬他们的事迹。而那些幸存下来的勇士们,也同样全神贯注于战斗,根本不在意自己是否会被人们记住。他们甘愿默默无闻,做无名英雄!

到了1966年,王永模同志被调到泸定县去干活。他一到那儿,看到泸定桥底下大渡河水哗啦哗啦地流,心里头特别激动。他想,新中国都成立这么久了,可当年那些勇猛地夺下泸定桥的勇士们,到现在还没找到他们的一点儿消息,也不知道他们是生是死,这真是太不应该了!王永模下定决心,一定要找到这些英雄们。后来,经过他的不停努力,1975年的时候,泸定县所在的甘孜州成立了一个专门调查红军长征的小组,小组里头就三个人,王永模是领头的。他们就这么开始了寻找那些英勇战士的旅程。

这个过程确实不容易,遇到了资金短缺和历史资料不全等好多难题。1985年的时候,泸定县开始准备“飞夺泸定桥”胜利50周年的大庆祝活动。王永模被县里选中,去北京请杨成武上将出席。他还特意问了杨将军,看能不能找到关于那22位勇士的更多信息。

杨将军跟王永模讲起往事,那时候战斗激烈得很,根本顾不上记下那22位勇士的名字。后来在长征的艰难路程中,他们中的大多数人都不幸牺牲了。提起这些,杨将军心里头那个激动啊,眼泪直往下掉,不停地念叨:“我那22个勇士啊,你们究竟在哪儿,在哪儿呢……”

后来多亏了王永模他们一番辛苦找寻,总算是“发掘”到了那22位勇士的一些踪迹。

第一部分说的是那四位当场英勇捐躯的战士:李富仁、刘大贵、魏小三和王洪山。

那时候,又确定了八位没牺牲的英雄,他们分别是廖大珠、王海云、李友林、刘金山、刘梓华、赵长发、杨田铭和云贵川。

到现在为止,已经确定了12位勇士的身份,但还有10位勇士的名字依然是个谜,他们默默无闻,成了真正的无名楷模。

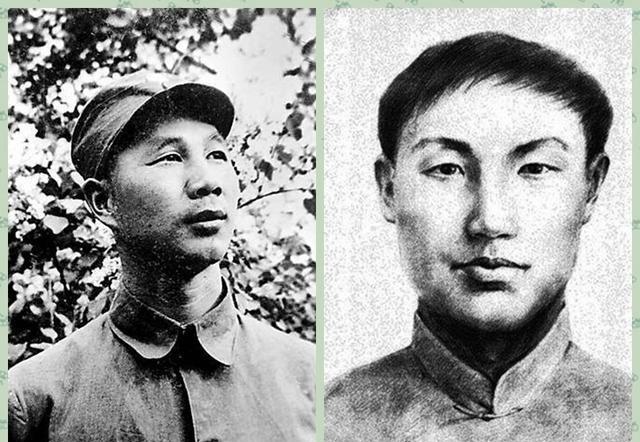

刘梓华这个人是王永模在1975年8月的时候找到的;云贵川则是在1985年被发掘出来;到了2007年,杨田铭和赵长发才被发现。

讲讲云贵川吧,这小子是个苗族小伙子,打小家里条件就不好。小时候,他老跟着老爹往山上跑,一会儿采药,一会儿砍柴。他刚当兵那会儿,连个正经名字都没有,战友们干脆就都叫他云贵川了。

抢泸定桥那会儿,云贵川也就十六七岁的光景,个子不算高也不算矮,眉骨和颧骨都挺突出,脸黑黝黝的,眼睛却特别大,特别有神。在冲桥的时候,他和队长廖大珠一马当先,冲在最前头。桥一夺下来,他又跟着部队继续长征,后来在腊子口那场硬仗里,他还立了个大功。可打那以后,云贵川就不知道去哪儿了,再没了消息。

突击队长廖大珠,老家在江西高安,那时候他是红一军团2师4团1营2连的领头人。抢下那座桥后,他跟着红军队伍继续走了很长的路,就是长征。到了1935年,廖大珠在陕北打仗时英勇地丢了性命。关于他的事情,留下来的没多少。廖大珠这位英雄,我们会永远记住他!

王海云这个人,老家哪儿的说不清楚,但他那时候是红4团1营2连的政治指导员。他们成功拿下那座桥后,他又接着走长征路。结果在1935年,陕北的一场战斗中,他牺牲了。王海云烈士,我们会一直记得他!

刘梓华,那时候是4团1营2连的副头儿。他1912年在江西宜春袁州区水江乡上洞村出生。16岁那年,他就加入了农民赤卫队,第二年又进了红军。从那以后,他打了不少中央苏区的反“围剿”仗。长征一开始,刘梓华就成了红一方面军红四团的一个排长。等到泸定桥那仗开打,刘梓华第一个挺身而出,加入了冲桥先锋队。

抢下那座桥后,刘梓华跟着红军走完了长征全程。接着,他又投身到抗日战争和解放战争中。新中国成立后,因为打仗打了好多年,刘梓华身体不太好,被定为二级残疾军人,组织就安排他去华北军区休养。身体稍微恢复点,他就急着去上班,在天津军分区当上了副参谋长。

1951年4月17日那天,刘梓华在北京因为生病去世了,当时他才39岁,真的好可惜。他没能等到1955年的授衔仪式,真是英雄命短啊。刘梓华这辈子立过5次大功,还9次受了重伤。在那些勇士里头,他就属那仅有的两个被拍下照片的人之一。刘梓华烈士,我们会永远记住他的!

李友林,那时候是红4团1营2连的党支部书记。他1914年在江西瑞金黄岗村的一个农家出生,小时候上过几年私塾,到了17岁就加入了红军。因为有点文化底子,他还在44师师部当过文书。长征开始前,李友林已经打过水口和广昌的战斗。泸定桥那场激烈的战斗后,他跟着红军大队继续走了长征路。除了泸定桥,他还参加了强渡乌江、腊子口那些大战。

李友林算是22勇士里头运气挺好的一个。1955年,在中南海的授衔仪式上,他拿到了上校军衔;两年后,他又得到了国家发的三级八一勋章、三级自由勋章和三级解放勋章。到了1958年,李友林从部队转到地方,进了中国科技大学原子系,做了副主任。后来,他在中科院综考会待了好久。1997年9月9日,李友林在北京去世,活了83岁。

刘金山,那时候是红4团1营3连的党支部书记。他于1908年在江西赣县田村镇的红卫村呱呱坠地,21岁那年,他毅然决然地加入了红军队伍。在中央苏区的日子里,他参与了第二、三、四、五次对抗敌人的“围剿”战斗,并且在攻打赣州、福建的漳州、广东的水口等一系列战役中,凭借着出色的表现,多次立下赫赫战功。

在长征路上,刘金山不光打了泸定桥那一仗,他还参与了乌江抢渡、金沙江智渡,还有腊子口的大仗。到了抗日那会儿,他成了晋察冀三分区二团的营长。1938年,刘金山进了抗日军政大学深造,毕业后就当上了晋察冀三支队的头儿。他啊,平型关大捷、百团大战、反五一“大扫荡”这些大战役都参加过,特别是黄土岭那一仗,他冲在最前头,勇猛得很。后来,他还做过八路军东北辽南分区的团长、司令员呢。

在解放战争那会儿,刘金山是解放军168师的副师长,他带着队伍打了辽沈战役、平津战役这些大战。

刘金山确实挺走运的,他是那22位勇士里,仅有两位留下照片的人之一。新中国成立后,他当过山东省湖西、荷泽、济宁的军分区司令。到了1955年,他还被授予了大校军衔。时间过得挺快,1999年9月,刘金山在苏州离世,那时候他已经91岁高龄了。

到现在为止,我们只找到了飞夺泸定桥的其中几位勇士,而且他们的资料都非常有限,还有些勇士的资料压根就找不到。但我相信,在不久的将来,其他勇士的故事也会被一一发掘,他们的名字定会在历史上大放异彩。在这儿,我得向这些勇士们表达敬意!他们都会永远被铭记!

参考材料来源:彭加伦的作品《快速攻占泸定桥》等相关资料。