1938年,抗日战争已经进入第二个年头。

蒋介石很明白教育对国家发展的关键作用,所以自"南京国民政府"掌权以来,他始终亲自担任陆军大学校长。然而,随着一位重要人物的归国,他的这一做法发生了转变。

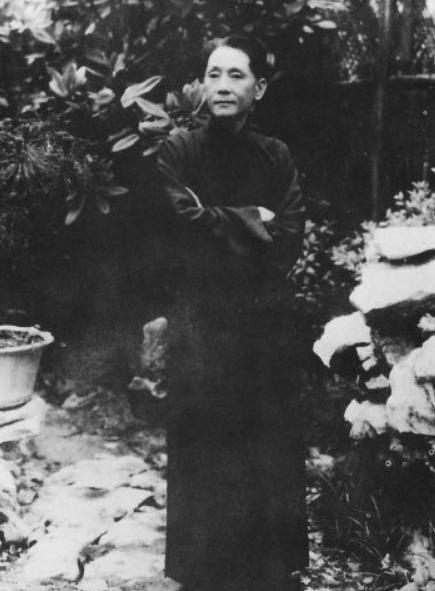

这位人士,正是当时担任国民党军事委员会高级顾问的蒋百里。

1938年,蒋百里受命前往法国进行考察。然而,由于国防参议会即将召开,他不得不调整行程,提前返回国内。蒋介石得知蒋百里回国的消息后,非常欣喜,立即召见了他,并委任他担任陆军大学校长一职。

蒋百里尽管身为军人,却未曾亲自带兵作战,那么蒋介石为何如此器重他?

蒋百里的生平经历堪称传奇。他的一生跌宕起伏,充满了戏剧性。从早年求学日本陆军士官学校,到后来成为著名的军事理论家,蒋百里的人生轨迹非同寻常。他的军事著作《国防论》对中国的军事思想产生了深远影响。此外,他在抗战期间担任军事顾问,为中国抗战事业做出了重要贡献。蒋百里不仅精通军事,还擅长文学和书法,是一位多才多艺的人物。他的人生经历,既体现了个人奋斗的传奇色彩,也反映了中国近代历史的变迁。可以说,蒋百里的一生,是一个时代的缩影,也是中国近代史上不可忽视的重要人物。

蒋百里出生于浙江杭州海宁州硖石镇,即现今的海宁市硖石镇。他家在当地属于名门望族,家境优渥。因此,蒋百里从小生活条件优越,衣食无忧,过着富足的日子。

蒋百里与蒋介石之间的密切关系,很大程度上源于他们共同的浙江籍贯。这种同乡情谊让蒋介石对蒋百里产生了特别的信任感。作为同省出身,两人之间自然形成了一种地域认同感,这种认同感在蒋介石心中转化为对蒋百里的重用和信赖。这种基于地域背景的信任关系,在当时的政治环境中显得尤为突出,也成为蒋百里能够在国民政府中发挥重要作用的关键因素。

蒋百里出身富裕家庭,但他与其他只顾享乐的纨绔子弟截然不同。他自幼就怀有深厚的民族自豪感,展现出与众不同的品格与志向。

1894年,甲午战争爆发,清政府惨败。蒋百里听闻这一消息,心中充满悲痛与愤怒,对当时腐败的统治深感不满,痛斥其无能。

正是在这一时期,蒋百里立下了为国奉献的宏伟志愿。

五年后,蒋百里完成了一项壮举,此举让他在全县范围内声名大噪。

在县里举办的"观风题"考试中,众多考生同场竞技。蒋百里凭借扎实的学识功底,当场撰写了一篇精彩的文章。考官审阅后,对其文采和见解大为赞赏,毫不犹豫地将他评定为本次考试的最高等级——超等第一名。

事件平息后,蒋百里在当地声名鹊起,成为公认的杰出人物。他的才华与能力引起了县令方雨亭的注意,逐渐进入了方雨亭的视野。

方雨亭十分欣赏蒋百里的才华,觉得他是个难得的人才,于是推荐他去求是书院(现浙江大学)继续学习,以提升自身能力。

蒋百里在书院的表现十分出色,始终名列前茅,完全达到了那位县令对他的期待。

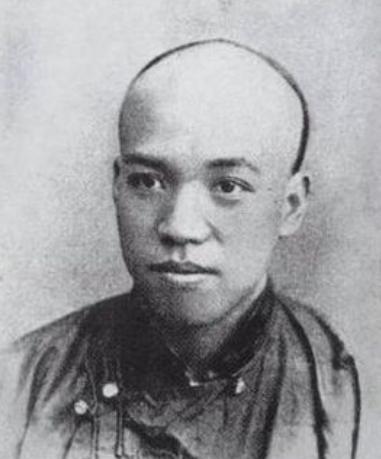

1901年,19岁的蒋百里正处在清朝政权岌岌可危的时期。面对国家的动荡,不少有志青年都在寻求振兴中华的方法。当时,日本成为了众多中国学生求学的热门目的地,他们纷纷前往那里学习新知识。

蒋百里听到这个消息,心里也跃跃欲试。

方雨亭当场表态支持蒋百里出国深造。随后,他与知府林启、监院陈仲恕三人自掏腰包,资助蒋百里赴日求学。

蒋百里抵达日本后,他的人生轨迹发生了翻天覆地的变化。

蒋百里自幼聪颖过人,学业出众,尤其在文学方面才华横溢。在日本留学期间,他创作了《国魂篇》和《民族主义论》等作品。这些文章一经发表,便得到了鲁迅和章太炎等知名学者的高度赞誉。

蒋百里在日本留学期间迅速崭露头角,凭借出色的表现,他被推选为中国留日学生大会的干事,成为学生中的领军人物。

在担任这一职务期间,年仅二十多岁的蒋百里展现出了充沛的精力。他不仅牵头成立了“浙江同乡会”,还创办了内容广泛、富有深度的综合类期刊《浙江潮》。这些举措充分体现了他在推动地方文化和知识传播方面的积极态度与不懈努力。

蒋百里的文章写得特别好,观点也很犀利。他创办的《浙江潮》一出来,就吸引了不少读者,大家都很喜欢。鲁迅对这份刊物特别支持,每一期都会寄回国内,让家人和朋友一起看。

这段时间里,蒋百里通过蔡锷的关系,认识了梁启超——他是“戊戌变法”的重要人物之一,随后蒋百里便以学生的身份向他学习。

梁启超起初对蒋百里这个学生非常器重,两人的关系一度十分融洽。然而随着时间的推移,他们在政治理念上的差异逐渐显现,最终导致意见上的分歧。尽管如此,这种思想上的分歧并未破坏他们之间的情谊。有趣的是,在他们各自完成著作后,都不约而同地邀请对方为自己的作品撰写序言,这种相互尊重与赏识的态度,充分体现了他们之间超越政治分歧的深厚情谊。

1905年,蒋百里在日本陆军士官学校步兵科第三期毕业,成绩位列榜首。

赵尔巽担任东三省总督时,对蒋百里非常赏识。蒋百里一回国,赵尔巽马上安排他担任督练所总参议。这个职位虽然级别不高,但实权很大,蒋百里成为清政府组建新军的关键人物之一。

没过多久,蒋百里又得到了一位重要人物的赏识,这个人就是清朝末年的大臣,同时也是禁卫军第一协的统领——爱新觉罗·良弼。良弼对蒋百里非常信任,觉得他是个难得的人才,于是决定提拔他,让他担任京都禁卫军的管带。这个职位在当时可是相当重要的,负责管理京都的禁卫军,直接关系到皇宫的安全。蒋百里能坐上这个位置,说明他的能力得到了认可,也为他后来的发展打下了基础。

清廷当时已是强弩之末,根基动摇。在孙中山领导的民主革命浪潮迅速推进下,武昌起义的爆发让清政府终于意识到大势已去,其统治地位岌岌可危。这一系列事件使得清廷不得不面对现实,承认自身已无力回天。

随后,清政府邀请袁世凯作为调解人,促成“南北和谈”。

1912年,袁世凯在革命后取得政权,成为民国大总统。尽管位居权力巅峰,他对蒋百里仍颇为器重。就在这一年,袁世凯指派蒋百里出任保定军校的校长职务。

保定军校在中国近代史上占有重要地位,尽管其知名度不及黄埔军校。这所学校在军事教育领域的影响不容忽视,是中国现代化军事教育体系中的关键一环。保定军校培养了大批军事人才,为中国近代军事发展奠定了基础。它的存在和贡献,在中国军事教育史上留下了深刻的印记,成为研究中国近代军事发展不可或缺的组成部分。

保定军校培养了许多历史名人,包括国民党的蒋介石、钱大钧、张治中,以及我党的叶挺等高级将领。这些人物后来都在各自阵营中担任要职,对中国近代史产生了重要影响。

袁世凯对蒋百里的器重显而易见,将其置于关键职位,充分体现了对其能力的认可和信赖。这一任命直接反映了蒋百里在袁世凯心中的重要地位,也显示出他在军事或政治领域所具备的过人才能。袁世凯作为当时的实权人物,其用人决策往往经过深思熟虑,因此蒋百里获得如此重任,绝非偶然,而是基于其实际能力和价值判断的结果。这一人事安排不仅体现了袁世凯的用人策略,也从侧面印证了蒋百里在当时政坛的分量。

蒋百里刚上任校长不久,就干了一件让所有人都大吃一惊的事。

1913年,蒋百里希望在学校推行自己的教育方案,于是向民国陆军部申请经费支持,但遭到了拒绝。

蒋百里深感自责,觉得辜负了保定军校的学员们。于是,在一次晨练时,他当着所有人的面,掏出手枪,朝自己开了一枪。

蒋百里的自杀行为让周围的人大吃一惊,他们迅速冲上去阻止。正是因为有人及时干预,子弹没有击中他的致命部位,这才让他侥幸活了下来。

袁世凯得知此事后大为震惊,随即采取紧急措施,为确保蒋百里的生命安全,他紧急联系日本当局,请求派遣经验丰富的医疗团队进行抢救。

在蒋百里失去意识期间,他意外地促成了一段婚姻。这段关系在他毫无知觉的情况下悄然形成,成为他人生中的一个重要转折点。

日本方面派遣了一名医生和一位名为佐藤屋登的护理人员前来协助。

医生给蒋百里做了检查,觉得他的伤情不严重,不用开刀,好好休息就能恢复。看完病后,医生打算走了。

袁世凯心存疑虑,决定让一名护士留下照料蒋百里。这位名叫佐藤屋登的护士于是留在了蒋百里身边,负责他的日常护理工作。

蒋百里苏醒后,仍深陷自责,甚至有轻生的念头,想以此向学生们谢罪。佐藤屋登察觉到他内心的痛苦,不仅悉心照料他的日常生活,还不断开导他,试图抚平他内心的创伤。

蒋百里最终放弃了轻生的念头,原因是他对照顾他的女护士产生了深厚的感情。这份情感让他重新找到了生活的意义,也让他决定继续活下去。

蒋百里康复后,得知佐藤屋登已经返回日本。出于对她的深情,他决定独自前往日本,希望能够找到她。

佐藤屋登的双亲坚决反对女儿与中国人的婚事,坚决不同意她与蒋百里结合。

蒋百里性格坚韧,他的执着最终打动了佐藤屋登。经过反复努力,佐藤屋登改变了初衷,接受了蒋百里的感情。

1914年,蒋百里和佐藤屋登在天津一家饭店举办了盛大的婚礼。按照当时的传统,蒋百里为妻子取了个中文名,叫做蒋佐梅。

婚后生活稳定,蒋百里将全部注意力转移到了工作上。他不再为家庭琐事分心,开始专注于事业发展和个人追求。这种专注让他在专业领域取得了显著成就,同时也为家庭提供了坚实的经济基础。蒋百里的事业心不仅体现在日常工作中,更反映在他对未来的规划上。他制定了一系列职业目标,并逐步付诸实践。这种积极进取的态度,使他在事业上不断突破,成为同行业中的佼佼者。稳定的婚姻生活为蒋百里提供了安心工作的环境,而他对事业的投入又反过来巩固了家庭的经济基础,形成了良性循环。

蒋百里后来认识了徐志摩、郑振铎和茅盾等文化界名人。在新文化运动时期,他与导师梁启超密切合作,成为梁启超的重要参谋,被誉为梁启超的“智囊”。

蒋百里与胡适合作创立了新月社。

这一时期,蒋百里赢得了吴佩孚和孙传芳两位军阀的青睐。

民国时期是中国历史上极为动荡的年代,各地军阀割据,战火不断,百姓生活困苦。当时存在多个政权各自为政,局势异常混乱。蒋百里作为一名知识分子,在这样的乱局中依然赢得了广泛尊重,充分展现了他卓越的才能和影响力。

1929年,蒋百里因支持唐生智对抗蒋介石而被捕入狱。蒋介石欣赏蒋百里的才能,决定不处死他,并与其达成和解。此后,蒋百里成为蒋介石的智囊,出任国民党军事委员会高等顾问一职。

1933年,蒋百里受蒋介石委派前往日本进行考察。期间,他在日本遭遇了一次蓄意的挑衅。

真崎与蒋百里曾在日本陆军士官学校同窗。当时,日本帝国主义的侵略野心日益膨胀,时刻觊觎中国领土。受此影响,真崎对蒋百里直言:“东北地区幅员辽阔,人口稀少,地下资源丰富,而日本人口密集,必须寻找新的发展空间。”

蒋百里听完后,怒不可遏,他反驳道:“既然你们已经打算用武力夺取,何必还要找那些虚伪的理由来掩饰?”

蒋百里意识到中日之间必将爆发大规模冲突,因此回国后,他四处奔走,极力劝说蒋介石加强备战,以应对日本可能的全面入侵。

1937年年初,蒋百里把他多年积累的军事知识和理论整理成了一本书,叫做《国防论》。这本书一出来,马上就在全国的知识分子中引起了很大的反响,大家都很认同他的观点。

蒋百里虽未直接参与军事指挥,但在国民党内部享有很高声望。他的著作问世后,蒋介石给予高度评价,并推荐给其他国民党高级将领学习参考。作为军事理论家,蒋百里的战略思想对国民党军事体系产生了深远影响,其著作成为国民党将领必读的军事教材。蒋介石对其理论观点的认可,进一步巩固了蒋百里在国民党军事领域的权威地位。

蒋百里在书中明确阐述了他的核心论点:中日之间的这场战争,最终结果将是日本失败,中国取得胜利。

抗日战争全面打响后,蒋百里带着家人一路辗转,先后在武汉和南京落脚。最终,他被蒋介石委任为陆军大学的校长。

蒋百里就职后,依然坚守着深厚的民族自豪感。他频繁与各界人士会面,发表多次演讲,并经常在湖南和湖北两地之间来回奔波。

他长期高强度的工作状态,无疑给他的身体带来了巨大的压力,最终导致健康严重受损。这种不顾自身状况的拼命工作方式,直接加重了他的身体负担。

1938年11月,蒋百里在履职期间因心脏问题突然离世,年仅56岁。

蒋百里逝世后,蒋介石表达了深切的哀悼。随后,国民党政府正式发布褒奖令,追授蒋百里陆军上将军衔。

蒋百里虽已逝去,但他的传奇故事依然流传。他的影响力并未随着生命的终结而消散,反而在历史长河中不断被提及和传颂。人们通过各种方式纪念他,讲述他的事迹,使得他的形象更加鲜活。蒋百里的贡献和成就,成为后人学习和借鉴的宝贵财富。他的精神和理念,激励着一代又代人继续前行。无论时代如何变迁,蒋百里的名字始终与传奇紧密相连,成为不可磨灭的历史印记。

蒋百里的配偶蒋佐梅原本是一名日本护士。在蒋百里逝世之际,正值中日战争时期,因此一些人对蒋佐梅进行了无端的指责。

蒋佐梅采取实际行动支持抗战,她领着几个女儿走上街头,为抗日事业募集资金。

蒋佐梅重操旧业,亲自为军队中的伤者处理伤口并提供护理。她的这些行动逐渐被外界知晓,从而影响了一些人,使他们对她的看法有所转变。

蒋佐梅赢得了中国人民的由衷敬重,成为了一位备受推崇的日本友人。她以真诚和善意的态度,在中国社会中树立了良好的形象,得到了广泛认可。蒋佐梅通过实际行动,展现了对中国人民的友好情谊,消除了两国人民之间的隔阂,成为中日友好交流的桥梁。她的品格和行为,使她在中国人民心中占据了重要地位,获得了真诚的尊重。

蒋百里的第三个女儿也值得一提。

蒋百里在浙江求是书院读书时,认识了钱均夫,两人关系密切。蒋百里后来与蒋佐梅成婚,育有五个女儿。由于钱均夫没有女儿,蒋百里便将自己的第三个女儿过继给了他。

钱均夫起初感到欣喜,但没过多久,蒋百里因思念三女儿,便将她接回了身边。

钱均夫的妻子起初有些犹豫,但最后还是点头答应了。不过,她特意对蒋百里夫妇说了一句意味深长的话:“你们家这个老三,现在是我干女儿,等她长大了,得给我做儿媳妇。”

出乎意料的是,钱均夫夫人的预言竟然应验了。

蒋英是蒋百里的第三个女儿,她的丈夫是钱学森,也就是钱均夫的儿子。

1947年,钱学森从美国麻省理工学院毕业,回到中国。同年,蒋英在欧洲完成音乐学业后,在上海举行了她首次个人音乐会。

多年未见的老友重逢,彼此内心都充满了喜悦。

钱学森和蒋英从小一起长大,彼此非常熟悉。他们重逢后不久,双方家庭便决定为他们安排婚姻。两人对此都没有异议,随后便正式步入了婚姻殿堂。

蒋百里逝世九年之后,钱学森与其女儿结为连理,成为了蒋家的第三个女婿。