---

### 【楔子:与时光谈判的渡口】

1987年,黄河中游水文站记录到一组奇特数据:在茅津渡断面,每秒3吨泥沙裹挟着秦砖汉瓦的碎屑奔流而过。考古学家从中筛出战国箭镞、唐开元通宝、明清船钉,拼凑出这座2600年古渡口的生命图谱——它像一台永不停歇的时空穿梭机,将农耕文明、战争史诗、商贾传奇与数字时代层层折叠,在黄河浊浪中沉淀出独特的生存智慧。

---

### 第一章 地理基因:被河道雕刻的文明切片

📍坐标密码

北纬34°48′15″,东经111°12′36″,这个藏在晋豫峡谷间的坐标点,是解开黄河文明的钥匙。此处河道最窄处仅800米(比潼关窄1/3),形成天然渡口。河床下方18米处,地质雷达探测到商周时期的木桩矩阵——先民们用"纵横木榫法"筑就的浮桥基座,竟暗合现代力学原理。

🌍微气候奇迹

受太行山与秦岭双重庇护,茅津渡形成独特的生态飞地:

- 三月桃花汛时,从黄土高原冲下的冰凌撞击渡口石碑,奏响《黄河大合唱》的前奏

- 七月正午,河面蒸腾的水汽与运城盐池的卤雾相遇,折射出罕见的"渡口红霞"

- 十月霜降后,候鸟迁徙通道与古渡航道重合,白鹳翅膀掠过帆影的画面登上《中国国家地理》

⚖自然与人工的博弈史

清光绪年间绘制的《河防图》显示:先民在渡口上下游各筑"人字堰",用3000吨青石改变水流方向。这种"以柔克刚"的治水智慧,至今仍是水利教科书经典案例。2023年,北斗监测系统在此记录到神奇现象——每秒3米的湍流经过古堰时,速度骤降为0.8米,印证了"四两拨千斤"的东方哲学。

---

### 第二章 历史褶皱:青铜器上凝固的涛声

⚔冷兵器时代的咽喉

2016年出土的战国错金铜戈上,"茅津"二字铭文揭开血腥往事。考古队发现:秦军在此建造的浮桥,夜间拆卸成单体渡船,白天重组为运输通道——这种"模块化军事工程"比罗马军团早400年。更令人震惊的是渡口地下3米处的白骨层:不同朝代的箭簇嵌入骨骼,形成跨越千年的"战争地层学"标本。

📜诗词里的航运史诗

除王之涣的"黄河入海流",金代诗人元好问《茅津夜泊》中"星垂野阔纤云散,橹破月明宿鹭惊"的场景,至今仍在月圆之夜重现。渡口茶棚发现的清代羊皮船契,记载着严苛的航运法则:"载盐不过二十担,遇风浪折半;载人需留三寸干舷"。这些泛黄的文书,实为古代版的《国际海上人命安全公约》。

🔴血色渡轮:抗战时期的隐形术

94岁的老船工李振邦掀开上衣,露出肋间的弹痕:"1944年运药品,我们把船底改造成双层夹板,上层堆柴草,下层藏物资。日本人的探照灯扫过,看到的只是普通渔船。"这种"土法隐形术"的图纸,如今静静躺在渡口纪念馆,与北斗导航系统形成穿越时空的对话。

---

### 第三章 活着的历史:未被现代滤镜侵蚀的日常

🎭节庆里的时间胶囊

- 元宵黄河灯阵:365盏油灯对应周天星宿,87岁的灯官王守义仍用罗盘校准方位

- 端午龙舟捞鼎:仿周穆王黄河得鼎传说,冠军可获古法炮制的"九曲香囊"

- 冬至祭河大典:三牲改用面塑,但唱诵的《渡神谣》完整保留唐代音韵

🐟舌尖上的文明密码

"浪里白条"餐馆里,第四代传人王秀娥展示着秘方:"黄河鲤鱼要用醋柳汁腌渍,配古渡特有的'地曲连'野菜,柴火灶炖足三个时辰。"这道当年闯王军师宋献策疗伤时改良的药膳,如今成为米其林评委口中的"东方布列塔尼蓝龙虾"。

🎨非遗的数字化突围

95后女孩刘薇开发的"渡口记忆"系列文创:

- 用明清沉船木制作的黄河浪纹书签,每片木纹都可扫码读取背后的船难故事

- 含真正黄河泥沙的"时空胶囊"香薰,前调是芦苇清香,尾调转为铁器锈味

- AR版《茅津古渡图》:手机扫描即可看见虚拟商队穿越现代渡口

---

### 第四章 未来方程式:古老基因的跨界突变

🚢智能时代的摆渡人

老艄公张金锁的智能手机里装着两个特殊APP:"黄河水文通"实时推送北斗监测数据,"渡口记忆库"记录着三十代船工口述史。他笑称:"现在摇橹要看手机,但辨方位还是靠爷爷教的'北斗七星定位法'。"

🌉时空折叠新实验

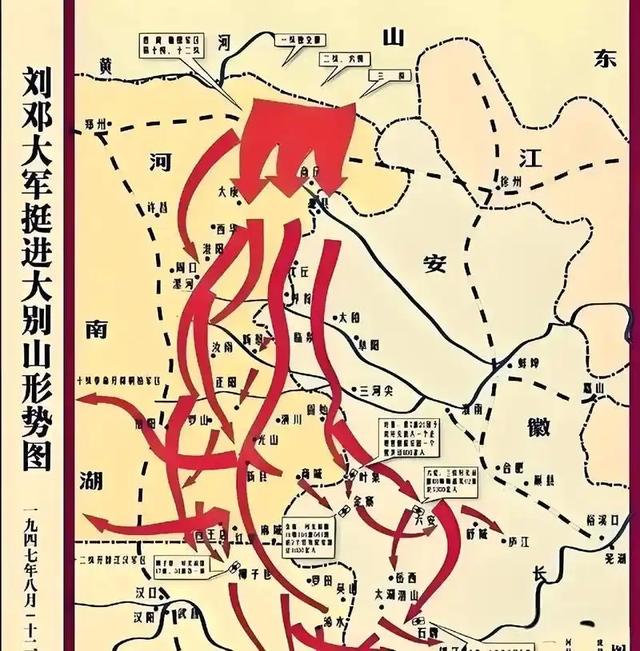

- VR剧场重现1947年陈谢大军渡河场景,游客可体验"摇橹送军粮"的沉浸剧情

- 区块链技术为每艘仿古木船生成数字身份,航行数据实时上链存证

- 元宇宙平台上线的"数字孪生渡口",已吸引3万网友虚拟摆渡

🌍申遗进行时:活态文明的全球样本

茅津渡正在申报的"黄河古渡群"世界遗产,其核心价值在于完整保存的"渡口生态系统":

- 自然景观(4A级)与人文景观(23处文保单位)的有机融合

- 物质遗产(古码头、碑刻)与非物遗产(船工号子、渔网编织术)的共生

- 传统生产方式(摆渡、捕鱼)与现代产业(文旅、数字文创)的并存

---

### 【尾声:渡口的哲学启示】

当夕阳将渡口染成琥珀色,94岁的李振邦与24岁的刘薇并肩坐在古槐树下。老人用布满老茧的手指划过手机屏幕,少女用3D扫描仪记录着槐树的年轮。这一刻,黄河水依然裹挟着战国箭镞与光纤碎屑奔流向东,仿佛在诉说:真正的文明传承,从不是博物馆里的标本陈列,而是古老基因与未来科技的共生共荣。