“亡于日本是亡国奴,亡于共产党,连奴隶都做不成。”蒋介石的这句话,放到今天,依然是一个争议的炸弹。

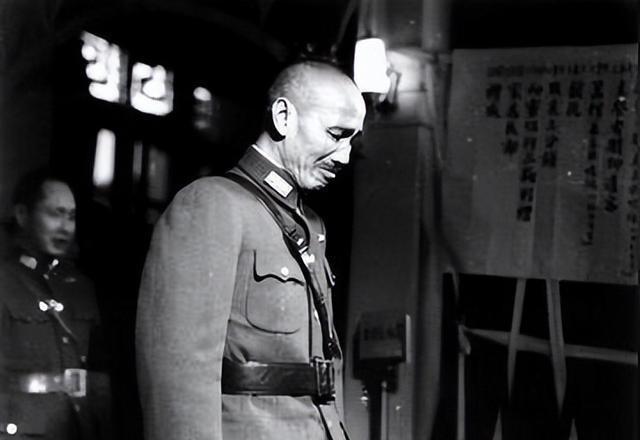

这句话出自1931年8月,九一八事变前夕。当时中国风雨飘摇,东北危机四伏,日本虎视眈眈。而蒋介石呢?他一边忙着剿共,一边口口声声喊着“攘外必先安内”。可东北丢了,老百姓愤怒了,他说出这句话,意思很明确:亡国可以忍,共产党绝不能容。话音刚落,关东军就进了东北,而蒋的军队一枪不放地撤了回来。

【为什么会这样呢,我认为有以下几个原因】

一、蒋介石的阶级立场决定了他的选择。

蒋介石是典型的资产阶级买办阶层代表,说白了,他的利益和中国大多数老百姓的利益不在一条线上。他口口声声说“安内”,其实是要求先消灭共产党。为什么?因为共产党当时代表的是中国九成以上的农民和工人阶级,而蒋的利益,是和买办资本、大地主、外国势力绑在一起的。他看得很清楚,日本侵略最多让中国成为殖民地,自己还能苟延残喘;但共产党胜利,他的利益集团就会连根拔起。所以,他宁可做亡国奴,也要先对付共产党,这并不是“愚蠢”,而是他的阶级本能在作祟。

二、“攘外必先安内”是政治伪装,实质是利益保全。

蒋介石的“攘外必先安内”看似有逻辑,但背后是他对日寇的妥协和对内战的执念。1931年九一八事变时,日本人占了东三省,而蒋却把主力部队都调去围剿红军。东北军一枪没开就撤了,张学良被骂成“卖国贼”,可真相是什么?张学良手里的东北军不但装备差,还得听蒋的命令。蒋压根没打算抗日,甚至公开说“中日之间终究要合作”。为啥?蒋指望用“对日妥协”换取时间,安稳解决共产党。结果,日本人根本不给他这个机会。他的算盘算得精,可惜失了民心。

三、蒋的历史命运是“时势造英雄”,但他不是英雄。

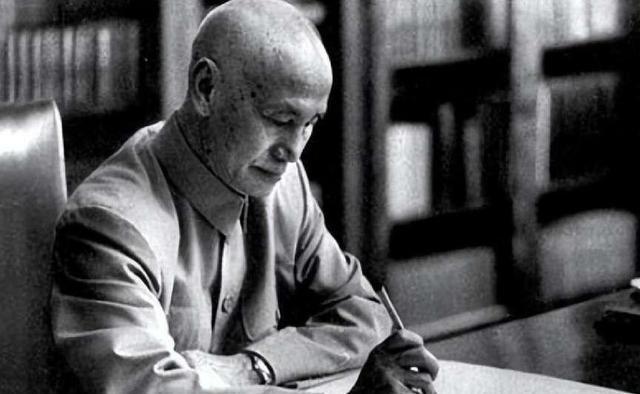

蒋介石一生最大的“功绩”,其实是站在了几次历史的风口浪尖上。北伐战争,他吃了“第一次国共合作”的红利;抗日战争,他被张学良的枪口架着,不得已和共产党组建抗日统一战线;二战胜利,他又成为“同盟国”扶持的“东方盟友”。但这些所谓的“功劳”,没有哪一件是蒋主动争取的。他对内残酷镇压,对外投降妥协,“抗日”其实是被迫的,“胜利”也不是靠他的领导,而是亿万普通中国人的血泪换来的。他的本质,就是个幸运的投机者,但投机者终究逃不过历史的审判。

蒋介石不是个简单的“好人”或“坏人”,他的选择和失败,都深深刻在了那个时代的烙印里。他的短视、阶级局限和对内外形势的误判,注定了他的失败。在历史面前,他不是英雄,更不是救世主,而是一个被时势推着走的悲剧角色。