30年前,王玥波和郭德纲在北京京味茶馆相遇,彼时两个人都还很年轻,凭着对艺术的热爱,他们一拍即合,成为了搭档,首场演出就赚到了2000块。

几年后,郭德纲成立了“德云社”,打算将相声发扬光大,他收徒,录节目,赚得盆满钵满。

而王玥波始终一人一衫,站在茶馆的桌子前,拿着一把扇子继续讲着自己热爱的历史和书籍、人物,拿着不太稳定的工资,活成了郭德纲的“反面教材”。

现在,郭德纲经过多年的打拼,身价上亿,儿子、徒弟纷纷跻身娱乐圈,成为当红小生。

而王玥波,始终在说评书,每个月赚个七八万的,虽比上不足,但比下有余。

作为郭德纲最早的黄金搭档,他完全有资本跟他一样,成立一个相声社,或者是两人合作,皆大欢喜。

可他却说,我现在虽然比不上开马场的于谦,可我一点都不后悔离开郭德纲,我现在做着自己喜欢的事情,过得很开心。

钱和名对于有些人来说是终极追求,可对于王玥波来说并不是,他这一生为艺术而生,也只为艺术而活。

1978年,王玥波出生于北京,是个地地道道的北京人,他的父母都是体面人,收入尚可,自然他也是在疼爱下长大的孩子。

从小热爱艺术的他,曾是连派评书的门下弟子,叫“连丽如”干娘,跟郭德纲这个半路出家的人相比,他的艺术起点是比较高的。

本来就有点子艺术天赋,再接受名师的指点后,艺术觉悟和表现就更高了。

那个时候,他脑袋灵活,嘴皮子溜,每次演出总是站C位,是最风光的那一位。

凭借着在说书上的出色表现,毕业之后的他还是走上了艺术这条路子。也正是在那个时候,他遇到了郭德纲。

郭德纲是草根出身,只身来到北京闯荡,什么苦都吃过,但为了活出个人样来,他硬是咬着牙做着最辛苦的活。

能人能忍常人所不能忍,十几岁的郭德纲遭受过多少冷眼,都没有击垮他的内心。

他学习相声,强加练习,终于在1995年遇到王玥波的时候,命运发生了改变。

王玥波本事不错,可见到郭德纲的时候,他也自叹不如,对方是有点东西的,不论是节奏、还是包袱,都很到位。

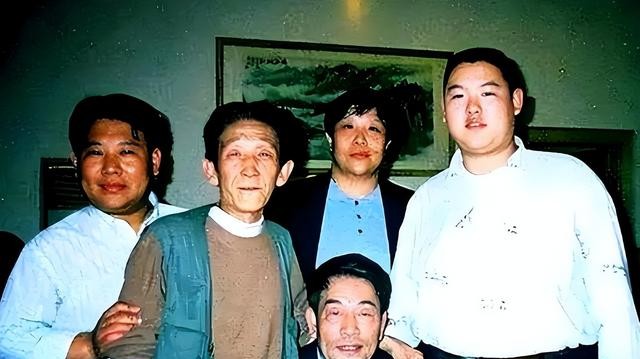

他们一拍即合,成为了最早的黄金搭档,他们的首场合体演出在京味茶馆,当晚一个相声说完,台下观众掌声不断,反响很好,老板很满意,给了他们两千块奖金。

彼时,郭德纲的妻子即将要生孩子,没有一分钱,王玥波知道他的难处,一分钱没要,全给了他。

这令郭德纲很感动,以后即便是两人“闹掰”了,也没有忘记当年的恩情。

自那之后,他们走到哪掌声在哪,凭借着一个个段子,风光整个北京城。

有时候,收入不好,赚得钱不够吃饭,但他们争先恐后买单,这份兄弟情实在令人羡慕。

怎么也想不到,他们最后竟然会走散,且越走越远,甚至不相往来。

郭德纲苦惯了,不想一辈子走穴,他有野心,赚个万贯家财,让家人轻松一点,于是筹划“北京相声大会”,筹办“德云社”。

而王玥波,从小没吃过什么苦,对钱的渴望并不是太高,他坚持自己的热爱,讲书、写段子、讲历史,再向观众娓娓道来。

怀着不同的理念,他们走上了两条分叉路,竟越走越远。

如今,郭德纲的德云社风生水起,名震全球,儿子、徒弟皆成为了当红小生。

而王玥波,不是关心相声和评书的人,基本不认识他。

他依旧在茶馆里面,穿着长衫拿着一把扇子,讲着他爱的历史和人物,说给懂的人听,每个月收入只有七八万。

但这些对于他而言,足够了。

随着郭德纲出书,将同行映射了一番,两人的感情开始变质,没什么事基本不相往来。

虽然两人不再同台,可以往的情谊还在,当年王玥波结婚的时候,郭德纲还参加了。

即便他们人生理念不同,发展境遇不同,可当年一起闯荡的日子,依旧留在心中,那份深厚的兄弟情,也留在了内心最深处。

有人说,王玥波太傻了,跟郭德纲一起岂不是活得更潇洒,可王玥波却说,钱是赚不完的,我只想做自己爱做的事情,现在的我轻松自且快乐。

而郭德纲,虽然赚到了万贯家财,却被推上风口浪尖,德云社一有事情,媒体准会将长枪大炮对准了他,这风光的背后,是极大的压力。

选择没有对错之分,只要能活出自己想要的人生,就没有失败可言。也许在世俗眼中,王玥波不及郭德纲,可他却活得很成功。