常山之地啊,出了一位堪称虎将的人物呢。他的智勇双全程度啊,那可是能与关羽、张飞相匹敌的。想当年在汉水之战的时候,他建立了赫赫功勋呐,那英勇的表现至今都让人铭记呢。还有在当阳长坂坡那一场大战之中,他更是凭借着非凡的勇气与实力,让自己的威名得以彰显于世哦。而且呢,他有两次拼尽全力去扶持幼主啊,那一份忠诚的心意,全都是为了报答先皇的知遇之恩呐。就这样一位有着诸多英勇事迹和赤诚忠心的将领,他的事迹被清清楚楚地记载在青史之上啦,如此的忠烈之举,那必定是会流传百世,永远散发着芬芳,被后人所传颂赞扬的。

对于那些熟读三国史料以及《三国演义》这部小说的读者朋友们来说,肯定一下子就能看出来,刚刚提到的那首诗所赞美的对象呢,正是那位有着“一身是胆”美誉的虎威将军赵云赵子龙啦。

大家知道吗?不管是在正统的史书当中,还是在那些带有演绎成分的作品里,赵云这位将领那可堪称是五德俱全的完美典范呢。这里说的五德,它有不同的说法哦。有一种说法是指仁、义、礼、智、信这五种品德,还有一种说法是温、良、恭、俭、让这五方面,另外呢,也有智、信、仁、勇、严的说法。而不管是按照哪一种关于五德的界定,赵云都完全符合相应的标准呢,真的是非常了不起。

话说刘备处于最艰难的时期,赵云前来投奔他。之后,赵云还默默地帮刘备组建起了其麾下的第一支骑兵部队呢。在刘备帐下,赵云先后担任了诸多重要职位,一开始是牙门将军,接着是偏将军并且兼任桂阳太守,后来又出任荆州留营司马,再之后担任翊军将军。等到刘禅继承皇位后,赵云更是不断晋升,先是晋升为中护军,随后又成为征南将军、镇东将军,还被封为永昌亭侯。值得一提的是,就在赵云受封永昌亭侯的那个时候,魏延也获封都亭侯呢。

熟悉古代官爵制度的人应该都清楚,在当时呢,中护军这个职位可是负责主管全军将领的升降考评工作的哦。而且,名号亭侯的地位是要比都亭侯高出半格呢。从这些方面来看,就足以说明赵云可不像少数人所认为的那样,仅仅是个大保镖。赵云呢,是刘备集团的首任牙门将军哦。之后,魏延担任了第二任牙门将军。再往后呢,赵云的次子好像是第三任(担任的是牙门将这个职位哦)。那这个牙门将军是做什么的呢?它其实就相当于禁卫军司令啦,要经常陪伴在主公的身边,还得参与谋划军事方面的事情呢。要担任这个职位,那要求可高啦,不仅得有超出常人的勇武,还得具备出色的军事谋略才行,只有文武双全的人才能担此重任呢。

大家知道吗,那种特别完美的人,常常会碰到让人挺郁闷的事儿,就是遭人嫉妒,甚至还会被人诋毁呢。这其实也不难明白为啥会这样哦。因为,在这个世上,总有那么一些人,他们就是看不得别人过得好,就想着通过去踩那些优秀的好人,来凸显自己,刷一刷自己的存在感呢。而且这种人可不是哪个特定时代才有的,从古到今,各个时代都能见到不少这样的人哦。就像大诗人杜甫,他当年就碰到过这类爱诋毁别人的人,还特意写了诗去斥责这些所谓的“喷子”呢,诗里是这么说的:“尔曹身与名俱灭,不废江河万古流。”意思就是说,你们这些人,自己本身和那点儿虚名,迟早都会消失得干干净净的,可那些真正优秀、像江河一样伟大的人,他们的功绩和美名那可是会永远流传下去的,才不会因为你们这些人的诋毁就有啥影响呢。

赵云的英名得以流芳千古,围绕着他可是衍生出了不少慷慨悲壮的故事呢。就说其中的一个吧,在赵云生命即将走到尽头的时候,他大声呼喊了三声。而这喊声被诸葛亮听到了,诸葛亮听闻后,那真是悲痛万分,一下子就哭着瘫倒在了地上呢。

大家知道吗,赵云临终前大喊三声这样的情节,在《三国志》里是找不到记载的哦,《云别传》里同样也没有呢,就连咱们很熟悉的《三国演义》里面也不存在这样的描述。那《三国演义》对于赵云辞世这件事是怎么写的呢?它是这样说的哦:诸葛亮得知赵云去世的消息后,急得连连跺脚,大哭着说道:“子龙这一去,国家可就失去了一根顶梁柱,对我来说,就如同少了一条臂膀啊!”周围的将领们听了,没有一个不伤心落泪的。随后,诸葛亮安排赵云的两个儿子前往成都,去面见君主刘禅报告这个噩耗。刘禅听到赵云死了的消息后,也是放声大哭起来,他边哭边说道:“想当年我还年幼的时候,如果不是子龙将军,我恐怕早就死在那乱军之中啦!”

在向诸葛亮报告那令人悲痛的噩耗之时,赵广和赵统并未提及父亲临终之际留下了怎样的遗言。而在《新三国》第八十八集中,对此情节做了进一步的拓展与渲染处理。不过有意思的是,前来报告这一消息的人发生了变化,不再是赵广和赵统了,变成了满眼含泪的姜维。只见姜维神情哀伤,沉痛地说道:“半个时辰前,子龙老将军在他自己的府中与世长辞了!”

当诸葛亮听闻相关消息之后,顿时泪如泉涌,悲痛不已地呼喊道:“苍天呐,这简直如同断我一臂!子龙将军他……他去世之前,可有留下什么遗言呐?”

姜维的声音带着颤抖,缓缓说道:“赵老将军在离世之前,并没有留下其他什么特别的遗言呢。当时就只听到他用尽全身的力气,接连大喊了三声,喊的是什么?正是那无比坚定的三个字——北伐!紧接着又是一声‘北伐!’,那声音仿佛要穿透云霄一般,最后一声依然是‘北伐!’,每一声都饱含着老将军对于北伐事业的执着与深切期望啊。”

当诸葛亮听到这番话的时候,身体猛地一晃,一个趔趄就摔倒在了地上。紧接着,他便抑制不住内心的悲痛,放声痛哭起来,那哭声中满是哀伤与难过,以至于他喉咙像是被什么哽住了一般,一句话都说不出来,就只是那样沉浸在极度的悲痛情绪之中。

在经典版的《三国演义》里面,其实也呈现过类似这样的场景哦。不过呢,它所包含的意义可不止表面那么简单,是有着更为深刻的内涵在其中的呢。

经典版本往往在韵味和底蕴方面要比新版更胜一筹哦。就拿其中赵广、赵统转述赵云遗言这件事来说吧,当时是这样的情况,赵广和赵统讲起他们父亲赵云临终时候所说的话,原话大致是这样的:“咱家父亲在他生命即将走到尽头的时候曾感慨地说道,他因为身体等原因没办法跟着大军去征伐魏国了,就因为这个,哪怕是已经离世了,他心里也会一直放不下这件事,就算到了九泉之下,恐怕也难以闭上双眼安然瞑目啊……”

诸葛亮的悲伤之情显得格外深邃。他满是痛惜地说道:“子龙啊,我此刻正满心谋划着北伐大业,本想着能与你一同在这战场上继续并肩作战,共创一番功绩。可怎料想,你竟然……你这一去,对于咱们的国家而言,那可是损失了一根顶梁柱,于我而言,更是如同失去了一条有力的臂膀啊……”

话说诸葛亮在撰写那流传千古的《出师表》之时,身心已然极度疲惫,写完后竟趴在案几上似睡非睡起来。就在这恍惚之间,他仿佛又看到了赵云的身影。只见赵云满是沧桑地说道:“丞相啊,我赵子龙如今已经老迈,怕是再也看不到恢复中原的那一天了。先帝的遗愿,我是没办法竭尽全力去完成啦。这复兴汉室的伟大事业,往后可就只能靠丞相您独自一人苦苦支撑了。我赵子龙即便死了,也难以瞑目啊,丞相……”

下面要讲的这两段演绎内容,它们都是符合历史真实情况的哦。在诸葛亮所写的《后出师表》里头呢,还特别提到了赵云呢。诸葛亮是这么说的:“从我来到汉中,这中间也就才过了一年的时间,然而在这期间,像赵云、阳群、马玉、阎芝、丁立、白寿、刘郃、邓铜等等这些人,还有曲长、屯将七十多个人,都相继离世了。他们可都是那种冲锋陷阵极为勇猛、无人能比的将士哦。另外,还有賨叟、青羌这些散骑、武骑一千多人呢。这些人可都是花费了数十年的时间,从四面八方召集聚合起来的精锐力量,并不是单单一个州就能拥有的呢。要是再过几年的话,恐怕这些精锐力量就要损失掉三分之二啦,到那个时候,又该拿什么去和敌人对抗谋划呢?”

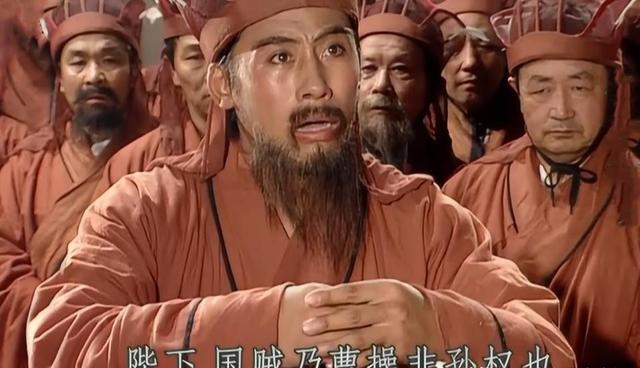

赵云向来属于坚定的主战派,而且在某些时候,他所表现出来的主战态度甚至比诸葛亮还要更为坚定呢。就拿刘备伐吴这件事来说吧,当时诸葛亮身为丞相,从其职位所承担的责任等方面考虑,是没办法公开站出来表示反对的。而就在这个时候,赵云勇敢地站了出来。他明确地说道:“大家得清楚,咱们真正的国贼那可是曹操,而并非孙权哦。咱们应该先去灭掉魏国,只要把魏国给拿下了,那吴国自然而然就会臣服啦。你看,曹操虽然已经死了,可他的儿子曹丕却篡夺了汉室江山,干起了这种大逆不道的事儿。当下咱们正应该顺应众人的心愿,尽早去谋取关中地区,占据黄河、渭水的上游地带,凭借这样的地势去讨伐那些犯下凶逆罪行的人。如此一来,关东一带那些心怀忠义的人士,肯定会带着干粮、骑着马赶来迎接咱们的正义之师。咱们可不能把魏国放在一边不管,反倒先去和吴国交战。一旦双方的兵势交上了手,那可不是一下子就能解开、平息下来的。”

在正史的记载里,诸葛亮其实并没有公开站出来反对刘备去讨伐东吴哦,这里面的缘由是很容易让人理解的呢。要知道,荆州那么重要的地方丢掉了,这可不得了,因为“隆中对”所规划的战略布局里,荆州原本可是一个极为关键的战略支撑点呢。没了它,整个战略规划就缺了很重要的一块。而且,荆州对于刘备来说,那可是他的桑梓之地,就好比是自己的老家一样,意义非凡。要是能够通过武力把荆州给收回来,那自然是再好不过的事情啦。不过呢,还有更为重要的一点哦。在涉及军国大事这样的层面上,丞相这个职位呢,是必须要和皇帝的意见保持一致的哦。毕竟皇帝是一国之主,拥有着最高的决策权呢。丞相要是公开去反对皇帝所做出的决策,这种事情那可绝对是做不得的,这可是关乎到整个朝廷的稳定以及君臣关系的大事呢。

要知道,赵云在刘备阵营里那可是资历相当老的了,而且他和刘备之间的关系也特别亲近。就因为这样,不管赵云说啥,刘备都不会轻易动怒发脾气呢。可同样是反对伐吴这件事儿,那学士秦宓就没这么好运啦。秦宓不过才说了没几句话,表达了反对伐吴的意思,就被刘备给扔到大牢里头去了,而且当时那情况可凶险了,差一点儿就把命都给丢了。

赵云一直怀着匡扶正义、兴复汉室的远大志向,这志向在他年轻的时候就已经深深扎根在心中啦。正是因为这份志向的驱使,在选择投奔对象的时候,他做出了一个特别的决定。要知道,当时袁绍的势力离他所在的地方相对较近,常理来说似乎就近投奔袁绍会是个比较方便的选择。然而,赵云却带着常山的子弟兵去投奔了公孙瓒。这是为啥呢?原来啊,赵云是这么考虑的,当时天下局势一片混乱,到处都乱糟糟的,也分不清到底谁才是真正能平定乱世、施行仁政的明主。而且自己家乡那边的人们也都在议论纷纷,大家普遍觉得,应该去追随施行仁政的一方。所以啊,赵云并非是忽视了袁绍而特意去投奔公孙瓒的,他只是一心想要找到那个能够真正践行仁政,从而实现自己匡扶正义、兴复汉室抱负的所在。就像他自己说的那样:“天下讻讻,未知孰是,民有倒悬之厄,鄙州论议,从仁政所在,不为忽袁公私明将军也。”

话说赵云投身到刘备阵营之后,就一直安安静静地守护在刘备以及后来的刘禅父子身旁呢。而且,他还全心全意地支持着诸葛亮进行北伐大业哦。咱们综合各类史料的记载来看,会发现一个很有意思的情况呢。那就是赵云在临终之际,竟然接连大呼了三声“北伐”。而诸葛亮得知这个消息后呢,悲痛万分,一下子就哭倒在了地上呢。其实,这可不是人们凭空编造出来的情节哦,而是完完全全合乎情理的呢。就说那个半壶老酒吧,他对新三国这部剧其实是有不少意见和不满的,可唯独对于这一段故事,却是十分认可、非常赞同的呢。

在本文的结尾部分,咱们打算选用一首经典版的老歌,用它来传达对常胜将军赵子龙深深的敬意呢。

虽然并没有结拜为金兰之交,但是心里却坚信在前世就已经结下了缘分。就好像冥冥之中有一种无形的力量,让彼此之间即便没有那正式结拜的仪式,却也能感受到一种源自前世的奇妙缘分的牵引呢。这种缘分的感觉很是特别,虽未通过结拜来明确彼此如同兄弟或姐妹般的关系,但那种前生就存在的缘分信念,却深深扎根在心底,让人不禁感叹缘分的奇妙与神秘。

瞧啊,只见一人单枪匹马,就这样决然地闯出了重重围困。他那非凡的英姿,那昂扬的锐气,仿佛带着一种无形的威慑力,竟让敌人胆战心寒,真可谓是英勇无比,气概非凡呐。

看那一身出征的战袍,已然被鲜血所浸染。想当年在当阳之地,那满腔的壮志豪情,就如同这染血的征袍一般炽热浓烈。在当阳发生的那场战事里,有人心怀赤诚,那颗心始终坚定如丹,其志可嘉,其情可叹呐。

赵子龙啊,那可真是世间独一无二的存在。他的英勇事迹、非凡本领以及那令人钦佩的忠义品格,在历史的长河中熠熠生辉,所以人们常常赞叹道:子龙,子龙,世无双呢。

在历史的长河之中,有这样一个响亮的名号被人们广为传颂,那便是“五虎上将”。他们凭借着非凡的武艺、卓越的军事才能以及在战场上建立的赫赫战功,威名远扬。这五虎上将就如同璀璨的星辰,在那段波澜壮阔的岁月里闪耀着无比耀眼的光芒,他们的事迹历经岁月的流转,依然为后人所津津乐道,其威名也就这样一代又一代地传承了下来。