汤集祥,1939年生于海南岛,原广东画院副院长,中国美术家协会理事,国家一级美术师。广东省文史研究馆馆员,广东画院艺术顾问,享受政府特殊津贴专家,广东省保护非物质文化遗产专家委员会顾问。

我对老一代艺术家汤集祥的深刻印象是,他是一个永恒的探索者,永远不满足于现状,对自己的作品一直持批评态度,一定要把创新贯彻到底。

同时,汤老又是一个有持守有信念的艺术家,他的探索与创新不会背离其内心的审美准则,不会背离他对于生活的坚定信仰。也就是说,他不会逾越已经形成的对于艺术的终极认识,不会让艺术与生活处在某种对立之中。对于汤老来说,此一终极认识是:艺术是美的形式,艺术是创造,艺术代表着一种前进的力量。

我认识汤老是在八十年代末,那时他在广东画院做专业画家,从事艺术创作的同时,也写一些和艺术有关的文章,累积下来,居然也有了几十万字,让我这个靠艺术写作为生的后辈感到惭愧。最初我以为他是做理论研究的,接触后才发现,他其实是一个地地道道的画家,与余国宏合作,一个关注创作的艺术家,写作只是他一时的兴趣,当然,其中也有对艺术实践的理性总结。

七十年代初,汤老以一幅油画《耕海》(与余国宏合作)而获得了全国的民声,画面中那种清晨的迷朦色调,因水田而形成的美丽的倒影,以及其中银灰的闪亮色调,传达出了在那个特定年代所少有的一种审美上的宁静与空远,风格非常醒目,给人留下了难以磨灭的印象。我后来询问过汤老,他是如何构思的,他呵呵地笑着,没有正面回答。要知道,在那个时候,我们全都被“红光亮”和“高大全”所覆盖,都必须在规定的趣味中小心翼翼地创作,从来不敢越雷池半步。当然,汤老也没有什么越轨的表现,只是,在众声喧嚣的环境中,他却坚定地选择了淡泊,和流行的口号拉开一道微妙的距离。后来我随着对汤老的了解,才渐渐发现,他其实是一个在流行趣味上往后走的艺术家,在他看来,从主流往后走,是为了争取审美上主动前行的机会。

果然,此后汤老每隔一段时间,就会拿一批与此前不太一样的作品,或山水、或风景、或人物,水墨和油画都有,同时进行。有人批评汤老风格太过多样,无法形成固定的样式,可汤老就是害怕固定的样式,一旦固定下来,我以为他就会怀疑,其中的生命力实际上就枯萎掉了。别人老看到一样的东西,尽管是有印象,但却麻木了,甚至连艺术家自己也会麻木,创作变成了名符其实的复制性生产。汤老宁愿变化,也不会把创作等同于机械流程。

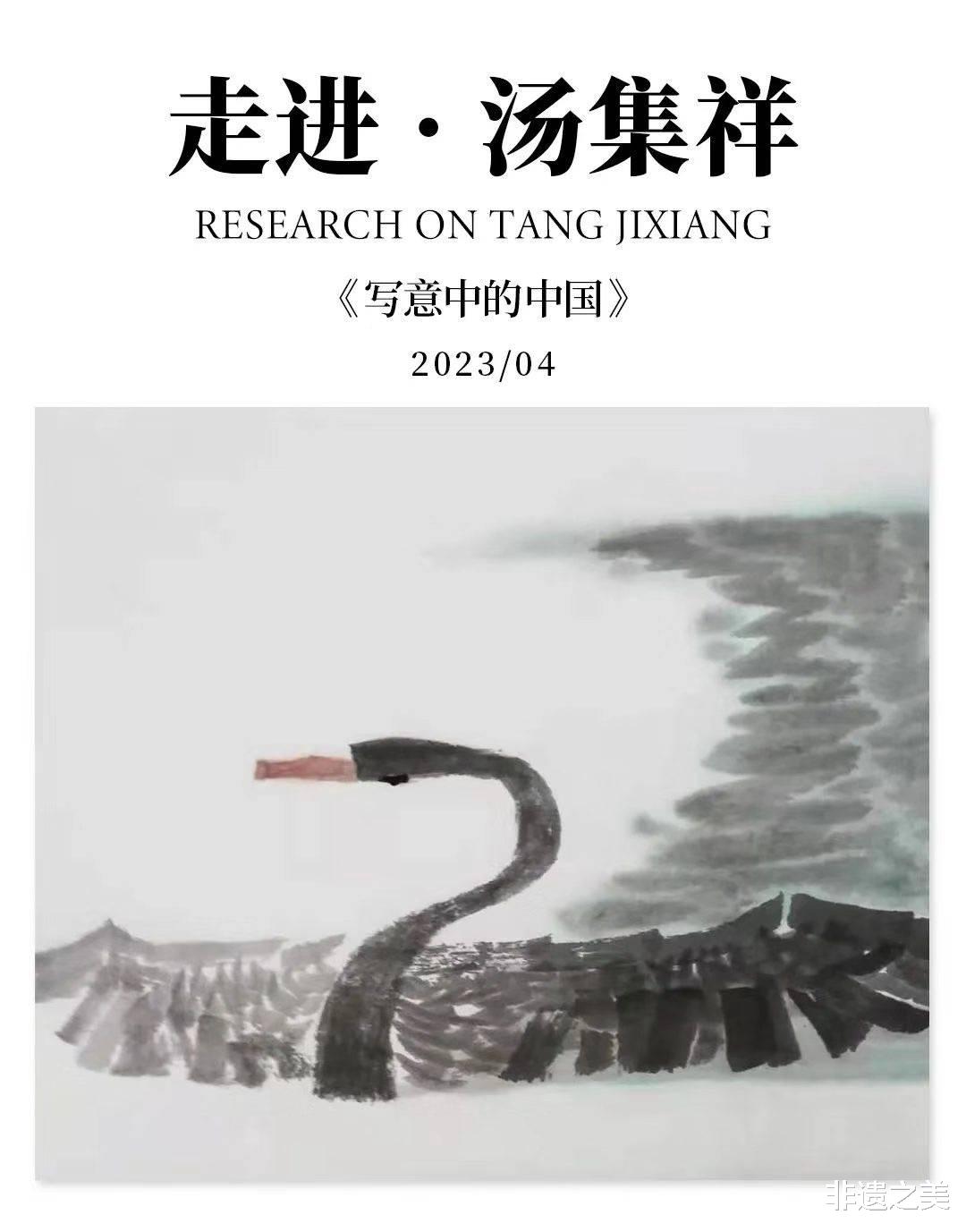

不过,以我对汤老的认识,万变之中其实他是有不变的,比如,画面的苍劲感他是要坚持的,油滑绝对是要禁止的;又比如,构图的多样性是要不断去探索的,不能简单了事,画面通过复杂的形体构成彼此的切换,像视觉上的迷宫那样,让人无法一目了然;就水墨而言,笔划的迟缓与滞涩,作为一种体现行笔的力量的因素,是随时都存在的,它是造型的基础,使物象显示出一种美的本质。也就是说,对于汤老来说,变与不变本身就一种生动的辩证法,就像艺术家在面对自然与面对自我的双重境遇时那样,他游走在两者之间,而以情感表达为依归,既不囿于自然的描摹,更不纯然放任内心主观的晃荡。

惜乎目前艺术界能够理解他之用心的人还不多,这大概是因为,我想,他的字画本身既具有画的功能,又包含了字的意义,象障眼法那样,懂画的人看到的是,画,字义字象容易疏忽,没有把两者的结合视为一体,视为一个综合而统一的审美整体,观赏被字与画割裂,从而丢失了判断的能力。汤老的本意正在于,字画本来就是一体,观念与观赏在字画一体当中也合一,于是,阅读就是欣赏,欣赏也是阅读。显然,这就是汤老所一再强调的“字象”的真实价值所在。

世人能明白此意者,就能进入其中堂奥;字相成为对象,概念与形象就成为一体两面,或一面两体,审美由此而获得了高度的统一。汤老创新与转型的意义,正在于此。(文/杨小彦)

声明:文章来源于”创荣时代艺术中心“公众号,有节选。