睿亲王多尔衮,当开国时首先统众入关,扫荡贼氛,肃清宫禁,分遣诸王追歼流寇,抚定疆陲,一切创制规模,皆所经画,寻即奉迎世祖车驾入都,定国开基,以成一统之业,厥功最著,顾以摄政有年,威福不无专擅,诸王大臣未免畏而忌之,遂致殁后,为苏克萨哈等所构,授款于其属人首告,诬以谋逆,经诸王定罪除封,其时我世祖章皇帝,实尚在冲龄,未尝亲政也,夫睿王果萌异志,则方兵权在握,何事不可为?

且吴三桂之所迎,胜国旧臣之所奉,止知有摄政王耳,其势更无难号召,即我满洲大臣,心存忠笃者,自必不肯顺从,然彼诚图为不轨,无难潜锄异已,以逞逆谋,乃不于彼时因利乘便,直至身后,以敛服僭用明黄龙衮,指为觊觎之证,有是情理乎?

况英亲王阿济格,其同母兄也,于追捕流贼回京时,诓报李自成身死,且不候旨班师,睿王即遣员斥责其非,并免王公等往迎之礼。又因阿济格出征时,胁令巡抚李鉴,释免逮问道员,及擅至鄂尔多斯土默特取马,令议其罪,降为郡王,平日办理政务,秉公持正若此,是果有叛志,无叛志乎。

又实录载睿王集诸王贝勒贝子公大臣等,遣人传语曰,今观诸王贝勒大臣,但知谄媚于予,未见有尊崇皇上者,予岂能容此,昔太宗升遐,嗣君未立,英王、豫王跪请予即尊位,予曰:尔等若如此言,予当自刎,誓死不从,遂奉皇上缵承大统,似此危疑之时,以予为君,予尚不可,今乃不敬皇上而媚予。予何能容,自今以后。有尽忠皇上者,予用之爱之,其不尽忠,不敬事皇上者,虽媚予,予不尔宥也。

且云,太宗恩育予躬,所以特异于诸子弟者,盖深信诸子之成立,惟予能成立之。每览实录至此,未尝不为之堕泪,则王之立心行事,实能笃忠荩,感厚恩,深明君臣大义,尤为史册所罕觏,使王彼时,如宋太宗之处心积虑,则岂肯复以死固辞,而不为邪说摇惑耶,乃令王之身后,久抱不白之冤于泉壤,心甚悯焉。

假令当时王之逆迹,稍有左验,削除之罪,果出于我世祖圣裁,朕亦宁敢复翻成案,乃实由宵小奸谋,构成冤狱。而王之政绩,载在实录者,皆有大功而无叛逆之迹,又岂可不为之昭雪乎?

昨于乾隆三十八年,因其茔域久荒,特敕量为缮葺,并准其近支以时祭扫,然以王之生平,尽心王室,尚不足以慰彼成劳,朕以为应加恩复还睿亲王封号,追谥曰忠,补入玉牒,并令补继袭封。照亲王园寝制度,修其茔墓,仍令太常寺春秋致祭,其原传尚有未经详叙者,并交国史馆,恭照实录所载,敬谨辑录,添补宗室王公功绩传,用昭彰阐宗勋至意。

上引《清高宗实录》。

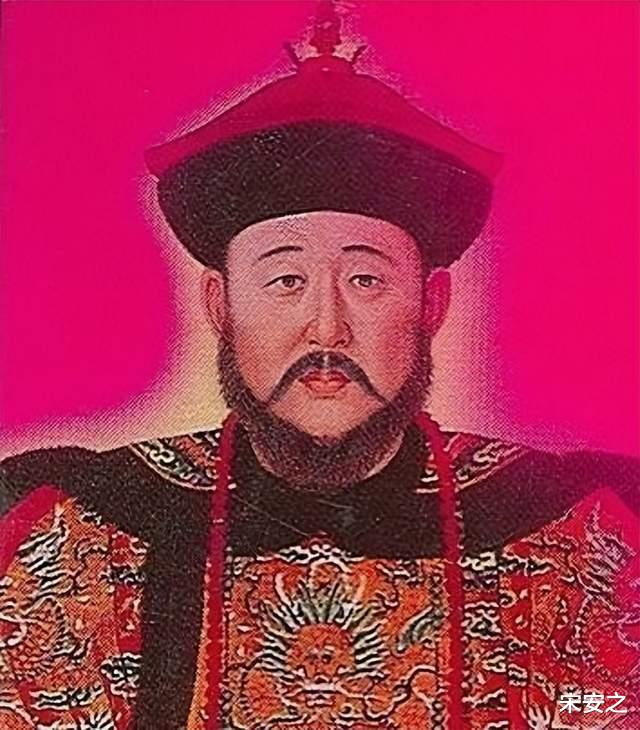

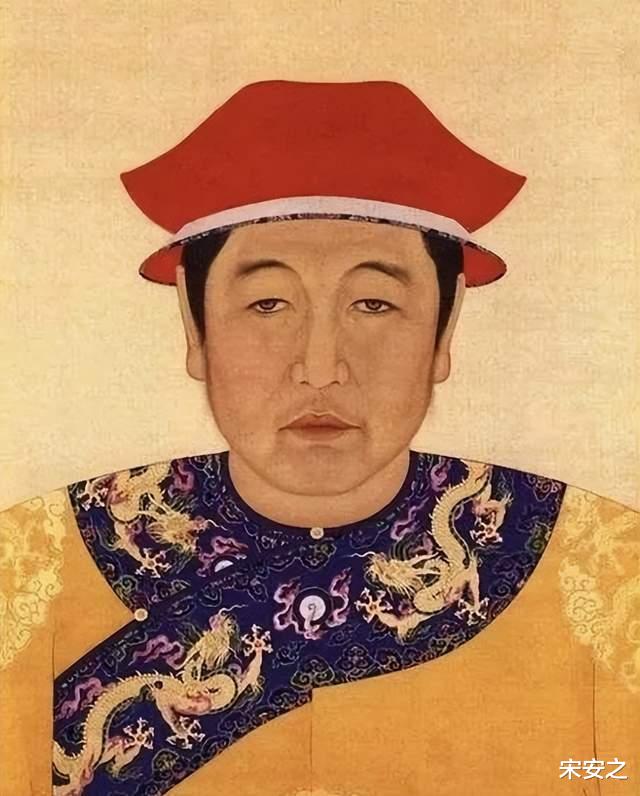

乾隆四十三年(1778年)正月,清高宗乾隆帝对在顺治朝被定为反贼的清初摄政王多尔衮进行平反,恢复其睿亲王封号,并定为世袭罔替。

此时距离摄政王多尔衮身亡(顺治七年、1650年)已经是128年,距离多尔衮被定为反贼已经是127年。

至此多尔衮身为清太祖努尔哈赤第十四子,从睿亲王成为摄政王,再升级为皇叔父摄政王,乃至皇父摄政王,死后被顺治帝追封为成宗义皇帝,达到人生巅峰,然后被清算,成为反贼,最后被乾隆帝平反,恢复睿亲王封号,并且成为铁帽子王,由养子多尔博(多尔衮同母弟多铎的第五子)的后人承袭此爵位。

先来大概说说平反诏书的意思,乾隆帝在开头便是肯定多尔衮的功劳,高度评价他是“定国开基,成一统之业,厥功最著”。随即说道他身为摄政王,难免会出现擅权之事,诸王大臣也是畏而忌之,对他很是不满意,所以等到他死后,被心腹大臣苏克萨哈等人构陷,最后是冤定为谋逆,早已对多尔衮有意见的诸王也是借机对其定罪和除去王爵封号,将当时最大的决策人清世祖顺治帝“隐身”其外。

这时候乾隆帝进一步为顺治帝开脱,说道顺治帝当时不过14岁,而且刚刚亲政,所以一开始并没有真正的掌握大权,意思这都是诸王诬陷多尔衮,跟顺治帝没关系。又说道多尔衮如果有反心,他兵权在握,又有什么事做不到呢,但是他并没有谋反。

更何况以吴三桂为代表的明朝降将,只听从于摄政王,如果多尔衮想谋逆造反,号召他们是轻而易举。而满臣中有忠心皇帝者,自然不肯顺从多尔衮,如果多尔衮真图谋不轨,肯定会暗中将其一一清除,但是他并没有,他活着的时候都没有谋逆行为,却因为他死后入殓时穿明黄龙袍,就认定他有谋逆之心,哪里有这样的道理呢?

接下来乾隆帝为了证明多尔衮的公平公正和对顺治帝的忠心和尊重,又举了两个例子。

第一个是多尔衮不纵容同母兄英亲王阿济格,有错必罚,甚至将其降为郡王,办事公正。

第二个是对于诸王贝勒大臣只知道尊重他,不知道尊重皇帝,多尔衮特意要求他们也要尊重皇帝。并提及当初清太宗皇太极猝死以后,英亲王和豫亲王支持他继位,他是誓死不从,最后是支持顺治帝继位,说道尽忠皇帝者,自己才会重用,不尽忠皇帝者,即使事事听从和献媚自己,自己也会严惩,不会宽恕这种行为。

并且提及清太宗皇太极对他的养育之恩,意思自己会知恩图报,会好好辅佐太宗之子顺治帝。

乾隆帝说自己每次看到这段记载都会感动的落泪,评价摄政王多尔衮行事是光明磊落,是知恩图报之人,深明君臣大义,这样的大义行为即使在浩瀚的史料记载中也是罕见的,如果多尔衮像宋太宗那般处心积虑的想要谋取兄长宋太祖的皇位,他在清太宗皇太极猝死以后,不会誓死不从的推辞,结果没想到多尔衮死后却蒙受了不白之冤,被定为谋逆大罪,实在是让人感觉哀伤。

当一切铺垫完以后,乾隆帝说道如果摄政王多尔衮真有谋逆大罪,稍有证据,并且削除其封号,是由先祖顺治帝判定,那他身为后世子孙肯定不敢翻案,但多尔衮是被宵小所诬陷,死后被构成冤狱。而且他的功绩,皆是史料有记载的,有大功而无谋逆之迹象,这样的冤案又岂能不平反?

最后乾隆帝说道他已经在乾隆三十八年(1773年)下令为多尔衮修缮坟墓,并且准许其近枝子孙可以祭拜,但是以多尔衮的功绩,只是这样不足以慰劳他,所以下令恢复多尔衮睿亲王的封号,追上谥号为“忠”字,这是一个很好的谥号,终清之世,宗室之中,只有多尔衮和晚清恭亲王奕訢的谥号为“忠”。

同时将多尔衮的名字补入玉牒,恢复了多尔衮的宗室身份,睿亲王爵位也是世袭罔替。并且照亲王园寝制度为其修墓,太常寺派人年年春秋致祭,同时下令国史馆修正其传记,记载其功劳,以示朝廷对立有大功的开国宗藩的敬重之意。

至此由清世祖顺治帝钦定的多尔衮谋逆的铁案,历经清圣祖康熙帝和清世宗雍正帝两朝都无人敢翻案,清高宗乾隆帝却拿出莫大的勇气,不惜违背祖宗的决定,打着顺治帝当时并没有真正亲政,所以都是与多尔衮有怨的诸王陷害所致,由此入手为其翻案。

乾隆帝为什么要这样做呢,不是因为他真的认为多尔衮冤,也不是因为他崇拜多尔衮,更不是因为当时宗室是死气沉沉,他需要以此激励宗室,而是因为他是一个政治机器。

先来说说为什么说多尔衮并不冤呢?

因为种种迹象表明多尔衮有着谋权篡位之心,像多尔衮最后竟然成为皇父摄政王,直接当了皇帝的父亲,这意味着什么,已经不言而喻。

同时多尔衮还公开说清太宗皇太极继位属于谋立,意思是不正当继位,直接否定清太宗皇太极和顺治帝的合法性。而且多尔衮还有一条罪状是去皇宫后院,你一个宗藩亲王,没事跑到皇宫后院女眷居住的地方干什么去呢,再加上他还成为皇父摄政王,所以当时流传着孝庄太后下嫁给摄政王的传闻,传的是沸沸扬扬。

至于多尔衮办事公正也是客气话,英亲王阿济格虽然是多尔衮同母兄,并且在清太宗皇太极猝死以后支持多尔衮继位,实则二人并不和,一直不对付,他当初支持多尔衮继位,更可能是捧杀,所以多尔衮自然会以公事公办的态度打压他。

多尔衮对于真正支持自己的同母弟多铎,可不是公事公办。像顺治四年(1647年),将其封为辅政叔德豫亲王,取代了郑亲王济尔哈朗的地位,成为清廷实际上的二号人物。后来多铎死在多尔衮前面,多尔衮在高层实在没什么合适人选可用,才开始倚重英亲王阿济格起来。

至于要求诸王贝勒大臣忠心顺治帝,更不过是客气话,甚至可以说是引蛇出洞罢了,多尔衮担任摄政王期间,顺治帝不过是傀儡皇帝,以至于顺治帝亲政以后,不无气愤的说道多尔衮摄政时期,他唯一能做的就是负责祭祀之事罢了。

对于忠于顺治帝的两黄旗大臣,多尔衮也是极力打压,像索尼论死罪一次,虽然免死,但被打发到去清太宗皇太极的昭陵守陵。鳌拜被论死罪三次,虽然都被免死,不过被打压的是岌岌可危,游离于生死边缘。不是多尔衮之后突然死去,两黄旗主要大臣很可能都会被论死罪,即使可以保住性命,也会被打发到边远地方,远离权力中心。

至于多尔衮提及清太宗皇太极对他的养育之恩,也是客气话罢了,清太祖努尔哈赤临死前要求多尔衮生母阿巴亥殉葬,执行者就是以皇太极为首的诸王贝勒,阿巴亥无奈之下只能被迫殉葬,当时多尔衮三兄弟尚且年幼,所以是由皇太极代为照顾长大,所以说皇太极有养育他们的恩情,不过对于多尔衮三兄弟来说,皇太极更多是逼迫他们母亲去死的凶手,他们并非真的会感恩。

像多尔衮之后因为权力之争,害死清太宗皇太极长子豪格,可是一点都没有念及所谓的养育之恩。

不是多尔衮因为顾及忠于皇帝的两黄旗势力,还有以郑亲王济尔哈朗为首的反对他的诸王贝勒,不想因为篡夺皇位导致统治集团内部发生纠纷乃至内斗,害怕这些被打压至谷底的势力拼命反扑下造成意外情况,而且天下未定,所以一直没有下定决心篡位,加上之后因为打猎受伤突然死去,没有真正的进行谋逆之事,那么多尔衮后续大概率会废了顺治帝取而代之。

这些乾隆帝不可能不知道,他之所以避重就轻,之所以替多尔衮喊冤,就是因为他一直力求有功必赏,有过必罚,他想通过这种赏罚分明的方式,激励大臣们好好努力,以使得清朝的统治会更加长久,所以很多人是这样形容乾隆帝,他就像一个机器,有功劳输入进去,他会给你一堆赏赐,有过错输入进去,他会惩罚你,甚至会砍了你。

所以有着特殊的大功绩,抓住明朝灭亡的千载难逢机会,带领清朝及时入关的摄政王多尔衮,对于乾隆帝来说,就那样被除封号,就那样被定为反贼,实在说不过去,后世的人会怎么看呢?

肯定会觉得有大功却落得如此境地,还不如不做这些呢,起到的负面影响太大,所以乾隆帝要平反多尔衮,要树立一个典范,要让世人知道,只要好好努力,只要有成绩,朝廷不会亏待你们的。

至于宗室死气沉沉对于乾隆帝来说,才是正常,因为自清太宗皇太极开始,历代皇帝对于宗室诸王贝勒本来就是以打压为主,然后打压之余再看情况任用的态度。

乾隆帝时代,历经雍正帝的铁腕统治,宗室诸王贝勒面对皇权是噤若寒蝉,丝毫威胁不到皇权,这是符合乾隆帝的利益的,这种情况下,宗室在自己引导下发展,对于乾隆帝来说才是对的。

同时乾隆帝不只是平反了多尔衮,在平反诏书中还恢复了开国有功诸王也就是铁帽子王一系的原封号。

像清代第一王的礼亲王代善一系,最初是礼亲王爵位,后来代善继承者第七子满达海改封号为巽亲王,再后来王爵转到代善第八子祜塞第三子杰书身上,成为了康亲王,此后这一系一直称之为康亲王,乾隆帝的意思很简单,就是世袭罔替的王爵这样改封号,使得不清楚具体历史的人会纳闷为什么这个王爵会世袭罔替呢,有着什么样的功劳呢?甚至还会认为有大功劳的开国诸王后代竟然没有福泽延绵,都没有享受世袭罔替的待遇,这些王爵凭什么可以呢?

所以这种情况下应该改回最初的封号,让世人清楚有大功劳的开国诸王后代一直在享受世袭罔替的待遇,以显示朝廷对于有大功劳者的酬劳,也是想要正本清源,从源头上让世人知道有大功劳者的后代如何,与平反多尔衮的思路如出一撇,那就是要让世人知道,只要对国家有功劳者,一定会得到丰厚回报。可谓考虑的很周详,是面面俱到,不愧是政治机器。

从这里也可以看出乾隆帝的傲气,他虽然不是开基之主,但他勇于进行一些开创性尝试,很有魄力,在很多方面谋求树立永垂万世的典范作用,像先祖定下的多尔衮的铁案,他就有勇气推翻再来。

谢谢观看宋安之独家原创文章,欢迎吐槽、点赞、关注~

满清皇帝中,个人认为皇太极、雍正最有能力和魄力,皇太极和雍正对待人才这件事上是不论出身的,乾隆有明显的大满族主义。

还算是个明白人 按照乾隆的意思 田文镜李卫等人并非纯臣 只是仗着世宗的宠爱罢了 各位怎么看?

翻案,就是恶心自己的先人。难怪嘉庆给他弄个“高宗”,这是你恶心先人,我也恶心一下你。[哭笑不得]

苏灿的靶上没有箭

睿亲王功劳还是大大的

乾隆不喜欢多尔衮,更加不喜欢豪格啊,豪格那可是当初和顺治争夺皇位的有力竞争者