声明:“全网维权,未经允许,任何人不得以任何方式进行转载、搬运,侵权必究!”

引言:

在1950年的寒冬,随着抗美援朝战争的爆发,中国的历史与命运悄然迎来了新的转折点。这场波澜壮阔的战争不仅影响了普通百姓,也对历史人物产生了深远的影响。溥仪,中国的最后一位皇帝,深陷囹圄,曾在紫禁城内拥有无数至宝,命运的捉弄让他从尊贵的皇帝沦为囚徒。当抗美援朝的消息传入他的耳中,他做出了一个令所有人震惊的决定——他拿出了多年来一直珍藏在棉衣中的乾隆帝田黄三联玺。

少年帝王的传奇与命运的起伏

1906年,清朝的历史已经进入了末期,风雨飘摇中的紫禁城内迎来了一个婴儿的诞生,他便是溥仪。这个出生在皇家血脉中的孩子,注定与帝王的命运紧密相连。在众多宦官与宫女的簇拥下,溥仪的童年几乎没有像普通孩子那样的自由与欢乐。作为清朝皇帝的继承人,他的每一举动都充满了权力的象征,而他身上所承载的皇帝命运,也在这一刻开始了。

三岁时,溥仪被正式立为皇帝,年号“宣统”。那时的紫禁城似乎与普通的宫廷别无二致,这里却是权谋与纷争的中心。帝王的宫殿中不止有着华丽的宫廷生活,也充满了尔虞我诈、背后角逐。对于一个三岁稚童来说,这样的世界是无法理解的,甚至可以说是无情的。尽管年幼的溥仪身边总是围绕着宫廷的各种规矩和传统,他却几乎没有机会真正去享受儿时的快乐。每天的生活似乎都在重复着一种冷冰冰的仪式,甚至有时他根本不知道,自己身为皇帝的“权力”,意味着什么。

历史的车轮总是残酷的,1912年,辛亥革命爆发,清朝在人民的抗争中轰然倒塌。溥仪,这位年仅六岁的“帝王”,在国运衰退的背景下迅速被推下了帝位,成为了中国历史上最后一位皇帝。尽管帝国在他年幼时便已经消失,但他的命运却依然受到清朝权力斗争的深刻影响。在那一刻,溥仪失去了所有的尊严与权力,紫禁城的大门对他关上了。皇宫的生活被打破,他的世界变得无比陌生与孤独。

但是,命运并未放过这个孤独的孩子。虽然清朝在他眼前土崩瓦解,溥仪依旧被卷入了新一轮的权力斗争中。1917年,冯玉祥发动了“丁巳复辟”,想要恢复溥仪的帝位。这次复辟就如一场风暴,掀起了无数的喧嚣与期待,但却仅仅持续了12天。在这短短的日子里,溥仪的命运似乎再度与帝王身份紧密相连,却又无力改变已经走向衰败的历史。冯玉祥失败的复辟,溥仪再次成为了无权的象征,重新陷入了无尽的失落与迷茫。

时光飞逝,溥仪虽然失去了政权,却依然被许多人的目光聚焦。民国政府给了他一纸安顿的条件,让他继续生活在紫禁城内,过上名义上享有尊崇的生活。这种表面上的平静掩盖了内心深处的混乱与不安。宫廷依然看似风平浪静,却难掩其中的腐朽与暴力。在这座皇宫中,盗窃与暴力时有发生,连溥仪自己也亲身经历了多次惊心动魄的事件。一次,他刚刚与皇后举行完婚礼,原本珠光宝气的凤冠上的珠宝却一夜之间被替换成了赝品,宫中一片狼藉。

尽管面临如此混乱与威胁,溥仪的心却并未完全沉沦。16岁那年,他发现了紫禁城中的一个秘密——乾隆帝时期的珍宝库。这个秘密仓库中存放着清朝历代帝王的珍贵宝物,几乎无人知晓其存在。年轻的溥仪打开了这个尘封已久的库房,里面存放着无数价值连城的珍宝,令他心生震撼。

在这个禁忌的地方,他发现了许多乾隆皇帝最钟爱的瑰宝,心中一股无法言喻的复杂情感油然而生。那一刻,溥仪仿佛找到了他与这片破碎帝国之间的一丝联系——这些珍宝象征着他曾经的帝位,也承载着他对过去荣耀的无限眷恋。

溥仪并没有太多的时间来沉浸在这些珍宝的辉煌中。1924年,冯玉祥再次发动政变,将溥仪彻底从紫禁城赶出,这一事件宣告了他真正失去帝位的同时,也开始了他更为艰难的命运之旅。被驱逐出宫后的溥仪并没有立刻安顿下来,随着日本的崛起,他开始了漫长的流亡生涯。溥仪未曾料到的是,这段流亡生涯将导致他成为日本建立傀儡政权的工具,被迫在长春“登基”成为伪满洲国的“皇帝”。在这个没有实权的国度里,溥仪依然穿上了皇帝的袍子,但他心中清楚,自己不过是一个空壳。

紫禁城中的珍宝与溥仪的心境

紫禁城中的珍宝库,藏着清朝历代帝王的积累与荣光。从古代的帝王御赐到精美的玉器、金银珠宝,再到乾隆时期的各种奇珍异宝,溥仪几乎见证了所有可以彰显帝国荣耀的物品。对于年轻的他来说,这些宝物带着一种神秘而令人陶醉的气息。每当夜幕降临,宫廷的灯火将他孤单的身影投射在这座古老的宫殿之中,他常常一个人偷偷溜进珍宝库,悄悄打开那些沉重的木箱,触摸那些珍贵的玉石和象牙雕刻,感受着它们所散发出的历史气息。

其中最令溥仪着迷的,便是乾隆帝所珍藏的“田黄三联玺”。这件印章,远非普通的印章。它由三块田黄石雕刻而成,链条连接,巧妙无比。乾隆帝曾因其特殊的材质与雕工,几乎视其为传国之宝。溥仪从小便耳闻这些宝物的传说,但直到有一天,他亲手触摸到这枚印章时,才真正明白其中的深意。每一刀雕刻的细致,每一块田黄石的温润,都让他感到一种强烈的历史感。这不仅仅是一块印章,更是一个时代的象征,是他作为最后一位皇帝身份的唯一联系。

这些曾经令人炫目的珍宝,随着历史的推移,也变得越来越遥远。溥仪在青年时代对这些宝物充满了敬畏,甚至某种程度上,他把这些珍宝视为他身份的延续和自尊的象征。在他心中,只有这些璀璨的宝物,才能证明他曾经作为中国帝王的尊贵地位。他对紫禁城内的每一件物品都抱有一种近乎依赖的情感,甚至有时候他会幻想,如果没有这些宝物,自己又能算作什么呢?

命运的轮回并未让溥仪长时间享受这些宝贵的财富。在他还未能完全理解它们的真正意义时,清朝的覆灭便将这些珍宝与他彻底隔离了开来。1924年,随着冯玉祥的政变,溥仪的世界突然变得不再平静。紫禁城的高墙再也无法保护他,权力与宝物的象征,瞬间变得空洞而遥不可及。对溥仪来说,皇宫内的一切都变得陌生,宝物不仅未能带来安全与荣耀,反而变成了他背负的沉重负担。

被迫离开紫禁城的溥仪,带着对往昔辉煌的无尽思念,开始了他的流亡生涯。他在日本的傀儡政权中再次“登基”,成为伪满洲国的“皇帝”。尽管他拥有了名义上的皇帝身份,这些传国宝物,却早已被历史的洪流所吞噬。溥仪没有想到的是,他从紫禁城带出的“田黄三联玺”并未带来一丝安宁,反而成为他与历史不断割裂的见证。每当他看到这枚印章时,心中不仅充满了对清朝辉煌的眷恋,还有对自己命运的无奈与哀伤。

即使如此,溥仪依然无法摆脱与这些珍宝之间的深厚羁绊。它们不仅是他与历史的纽带,更是他对于过去的一种深深的怀恋。无论他身处何地,无论他成为何种身份,这些宝物在他心中始终占据着无可替代的地位。他开始变得越来越执着于这些珍宝,仿佛它们能够带给他一丝无法割舍的慰藉。在流亡的岁月里,这些宝物成了他唯一的朋友,唯一的陪伴。

再回祖国,成为战犯

1945年,二战的硝烟逐渐散去,胜利的曙光照耀在世界的每个角落。曾经不可一世的日本帝国,在这场浩劫中土崩瓦解,昔日的盟友不再,战败后的溥仪迎来了自己的“归宿”——被苏联红军俘虏,成为战犯中的一员。

他被带到远东,随即进入了苏联战犯营地。此时的溥仪已经不再是那个衣锦华贵的皇帝,也不再是伪满洲国的傀儡皇帝。他在这片异国的土地上,成了历史的见证者和囚徒,连自己曾经的尊严都已随风而逝。

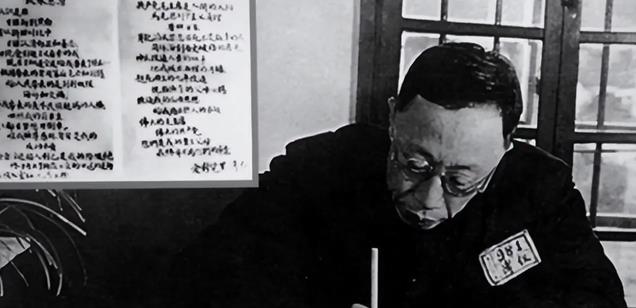

溥仪进入苏联战犯管理所时,心中充满了恐惧与混乱。过去的皇宫生活,尽管充满了奢华与孤独,但至少他曾是帝王,手握权力,有着至高无上的地位。如今,他成了被囚禁的阶下囚,必须在陌生的环境中重新面对自我。

在苏联的战犯营地,溥仪的生活日复一日,单调且沉寂。营地里并不完全是溥仪一个人,周围充斥着其他国家的战犯,作为中国最后一位皇帝的溥仪,却始终没有办法融入这个集体。他不再是那个站在紫禁城中央的少年帝王,也无法再指点江山、挥斥方遒。在这片他曾无法想象的土地上,溥仪不仅是战败者的象征,更是中国历史一段落幕的见证者。

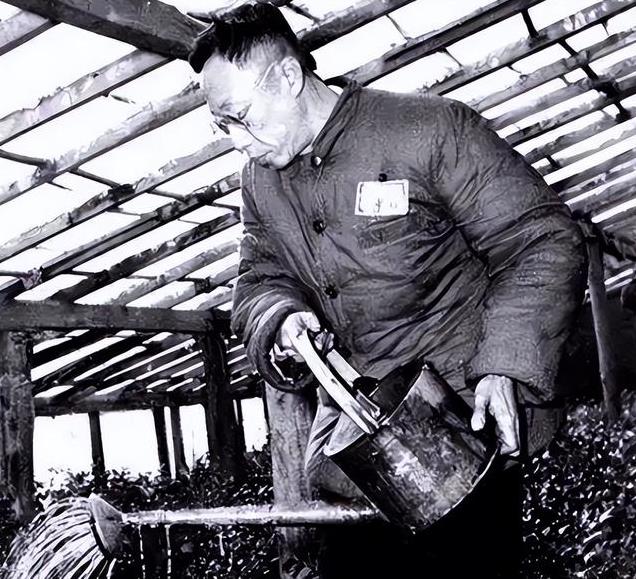

尽管如此,溥仪并没有像许多人那样完全沉沦。在苏联的这段时间,虽然被严密监视,但他依然保持着一定的生活规律和阅读习惯。每天,他都会细心地翻阅书籍,尤其是有关中国历史的书籍,回顾着自己的过去,以及作为皇帝时的种种情节。溥仪的心中始终有一个难以割舍的想法,那就是,若有一天,能够重回祖国,能够摆脱这份无奈的身份,他或许还能找回一部分曾经的尊严与荣耀。在他内心深处,那份关于家国的情感,始终未曾消退。只是,未来究竟会怎样,他自己也不知道。

随着时间的推移,溥仪的内心愈发挣扎。虽然他早已从皇帝的位置上跌落,但他依旧深知,自己并非普通人,他曾是清朝的帝王,是承载着几百年历史的血脉。他的存在,注定成为那个时代的符号。1949年,随着新中国的成立,溥仪逐渐开始对自己的未来产生了新的期待。毛泽东与新中国的建立,让他看到了历史的转折点,他的内心深处,似乎也埋下了某种期待的种子。他开始思考,如果回到祖国,是否能够得到宽恕与重新站立的机会?他清楚,自己的过去是一道永远无法跨越的鸿沟,无论是共产党,还是国民党,都不可能对他的过往视而不见。

抗美援朝的震撼与溥仪的抉择

1950年,中国正面临着深刻的历史变革,而溥仪的命运也在这个年头发生了微妙的转折。那时的他,已不再是权力的象征,也不再是享尽荣华富贵的皇帝,他身陷囹圄,过着一成不变的囚禁生活。对于外界的动荡和变化,他仅能通过远处传来的消息感知。新中国的成立,抗美援朝的爆发,成了他隔离在监狱中的世界里唯一能够触及的风暴。正是这一场战争,仿佛唤醒了他内心深处的某种情感,令他做出了一个令所有人震惊的抉择。

抗美援朝的消息传到溥仪耳中时,已经不再是单纯的新闻,而是深深触动了他心底某个地方。这场战争,承载着新中国对外部威胁的回应,也承载着全体中国人民的血性与勇气。对于溥仪来说,这不仅是一个民族的集结,更是一场历史的抉择。他感受到一种强烈的情感波动,这不仅仅是一场抗争,更是国家与民族自信的象征。曾经的他,站在紫禁城内,身披龙袍,享尽天下富贵。如今的他,已不再拥有曾经的光环,他不过是历史长河中的一颗飘零的孤星,在新中国崛起的潮流中,显得格外渺小。

在战犯管理所的日子里,溥仪虽早已不再是当年的帝王,但那份对中华民族的归属感依旧潜藏在他心底。每当他听到外界讨论关于抗美援朝的新闻,看到人民捐献飞机、大炮支持中国志愿军,他心中便激起一股难以言喻的情感。过去的荣光已经不再,曾经的宝物、曾经的帝位,也早已消逝在历史的尘埃中。尽管如此,他还是无法摆脱自己身上那份与生俱来的责任感。身为中国最后一位皇帝,虽然已经彻底失去了权力,但那份对祖国的责任,却一直在他的内心深处未曾熄灭。

有一天,在偶然的谈话中,溥仪听到囚犯们纷纷表示愿意为国家捐赠各种物资来支援志愿军时,他的内心突然有了一个强烈的冲动。他深知自己不能像其他人一样捐出飞机或大炮,但他想起了曾经在紫禁城中那枚令他魂牵梦萦的“田黄三联玺”。这枚印章曾是乾隆帝的心爱之物,也是溥仪带出宫外的唯一一件珍贵遗物。它不仅是清朝辉煌的象征,也承载着他个人的历史与遗憾。那一刻,溥仪仿佛看到了自己与这枚印章之间的纽带,他意识到,或许这是他为祖国尽一份绵薄之力的唯一机会。

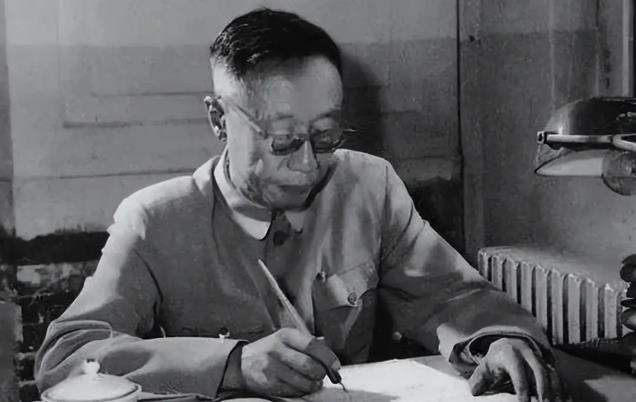

他从内衣口袋里小心翼翼地取出那枚久藏的印章,感受着它冰冷的触感。过去的溥仪,曾经视这枚印章为身份与荣耀的象征,是他和清朝历史的最后一根联系纽带。但此时的他,早已不再是那个高高在上的皇帝,而是一个面对历史与现实深刻反思的囚徒。站在新中国的时代浪潮面前,他突然意识到,这枚印章所代表的,不仅仅是过去的权力与尊严,它更是他对这个新国家的一份认同,是他对祖国的一种告别,也是他向新中国表达忠诚的一种方式。

他写了一封简短而郑重的信,将“田黄三联玺”连同他的心情一并交给了战犯管理所的所长。在信中,溥仪写道:“这是我从紫禁城带出的唯一一件珍宝,我自愿将它献给国家,希望以此来表达我对祖国的忠诚与悔过。”他知道,自己的行动或许无法改变什么,或许也无法为自己赢得一丝宽恕,但他至少完成了自己内心的一次自我赎回。他希望通过这种方式,将过去的荣耀与负担一并交还给国家,放下自己肩上的重负。

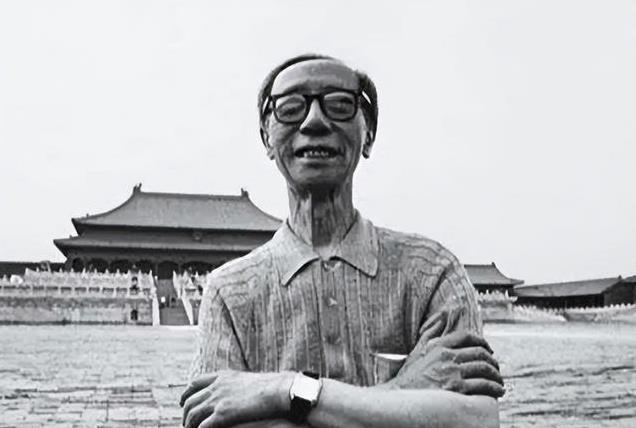

溥仪的这一举动,震惊了所有人。对于他来说,捐献这枚印章,或许是一种历史的告别,也是一种内心的洗礼。它不仅仅是一个物品,更是他从过去的辉煌中走出来的一步,是他将自我与祖国历史再度连接的纽带。虽然他依然生活在囚禁中,依然无法摆脱过去的阴影,但这一举动,至少让他重新找到了自己作为中华儿女的身份与责任。

不久之后,这枚乾隆帝的“田黄三联玺”被送到了北京市文物局,并最终存放在了故宫博物院。这件珍贵的宝物,从溥仪手中回归了它应有的地方,也象征着溥仪的内心发生了变化。他不再是那个永远与过去无法割舍的皇帝,而是一个愿意放下历史、为新中国贡献自己微薄力量的普通人。或许这枚印章的捐赠,并不能改变溥仪的命运,但它为溥仪带来了某种内心的解脱,亦为历史画上了一个相对圆满的句号。

溥仪知道,这个举动无法改变他作为战犯的身份,但它至少让他在历史的长河中留下了某种痕迹。曾经,他为这枚印章而自豪,它代表着他一生的尊严与荣耀;如今,它成为了他为国家尽微薄之力的象征,也许这就是他为新中国的未来,做出的最后一点贡献。溥仪的选择,正如那个时代中国的变革一般,充满着冲突与转折,而在这其中,他终于找到了属于自己的位置。