1938年,抗日战火还在燃烧。

轰炸结束,废墟中,面对日本遗孤,男人强忍失去亲友的悲痛,在一番挣扎之后,还是选择了:“这只是个孩子啊,地上凉,怀里暖和。”

这人性光辉的一幕,被北京舞维视界文化艺术传播有限责任公司(以下简称“舞维视界”)搬上了建业·华谊兄弟电影小镇的舞台,成为了剧目《穿越德化街》中的高潮情节之一。

《穿越德化街》是献礼建业·华谊兄弟电影小镇开业一周年的作品。舞维视界前身为李娜导演工作室,涉足中国文旅演艺行业20余年,专注于国内外文旅演艺项目整体策划、创意、创作、设计、制作、编排和运营管理,打造了“千古情系列演艺”“实景水秀·大河之魂黄河魂”“武夷水秀·梦之泉”“甬秀·港通天下”“遇见·香格里拉”等。《穿越德化街》则以百年前的郑州市井为舞台,演绎了波澜壮阔的家国情怀和民族大义。

方寸小舞台,百变大人生

拥有诸多文旅演艺精品佳作的舞维视界创始人、总导演李娜向《游乐界》介绍,《穿越德化街》在终版定稿之前,至少出了6版完全不同方向的剧本,每一版剧本都经历了几十稿的修改,最终,舞维视界的团队将目光聚焦在河南郑州老德化街上,剧目中所有的人物故事、人物命运,都在这条街上铺开,他们生活的点滴痕迹,融汇成了“德化秉性”“德化情怀”“德化风骨”“德化信念”,感动着来来往往的观众。

有别于舞维视界过去打造的以视觉为主的震撼刺激、华丽炫目的剧目,《穿越德化街》融入了大量的戏剧,创作理念也由专注视觉震撼的打造调转为引起观者心灵和情感的共鸣上。《穿越德化街》将“剧”和“秀”高度融合,既能通过演员演绎表达戏剧张力,又能利用舞台动作、灯光语言向观众传递感官震撼力,以期观众在经历了场内短暂的兴奋和刺激之后,还能在生活中被触动,被感动,从而更好地理解生命的意义。

在整个编排中,舞维视界以“崇德、重义、向善、守礼”的“豫人”故事为核心,刻画了特点鲜明的剧目人物。如仗义疏财、富有民族情怀的会长,为延续民族瑰宝资助钧瓷商人渡过难关,为弘扬国风帮助德赋先生开国学馆驿,还为灾民捐粮订灯等,以民族大义为重,拒绝了日本商会的送礼,在轰炸来临之际鼓舞德化街百姓士气,号召大家同仇敌忾,保家卫国。又如戏曲名角金蝴蝶,人称“金老板”,在响应募捐时拿出了“逝去的银蝴蝶”最珍贵的头冠,最后为救会长在轰炸中英勇献身,上演了感人肺腑的人间大爱。银蝴蝶师承金蝴蝶,对金蝴蝶的收留一直心怀感激,但是因为京汉游击队捐款事件而遭到了众人误解,最后不幸牺牲。而剧中的“反面人物”佟掌柜,则是外表冰冷、内心火热的“铁公鸡”,极端惜财,爱说风凉话,但是在募捐之时却将自己所有家当都送出去,面对轰炸即将失去生命的那一刻还在高呼“德化街,你炸不垮!”

舞维视界借助小人物群像,力求展现德化街人的平齐、朴实,在国恨家仇和大是大非面前,他们坚守初心;在轰炸来临、生命将逝的瞬间,他们又坦然从容、大义凛然,诠释着德化街的人生百态。正如演出结尾最后一句台词“德化街永远都在”,舞台虽落幕,但德化街精神永存。

多元素舞美助力,重振德化风采

郑州德化街的沧海桑田,见证了民族兴衰,也积淀了厚重的历史文化价值。通过采风走访和查阅资料,舞维视界逐渐将“德化街”的故事丰富,同时还进行了艺术嫁接,利用现代技术和手段对“德化街”的舞台做了沉浸式的氛围营造,产生了令人惊艳的效果。

平汉铁路破坏队为阻止日军侵占京汉铁路而奋勇炸毁铁路、德化大轰炸等真实历史事件,经过舞维视界的艺术化提炼和升华,诞生了《京汉破袭》等篇章,实现舞台与心灵的共振。不仅如此,《穿越德化街》还扎根郑州本土特色,呈现了不少中原地区的璀璨文化元素。“郑州符号”一直贯穿于《穿越德化街》创作的始终,剧中多次使用豫剧形式表达情感:对台戏凸显师徒矛盾、豫剧念白展现人物性格、群声合唱豫剧振奋德化之气。表演中还邀请了非遗的老艺人来录制用河南方言表现的叫卖声,充分展示了河南特色、郑州特色以及德化街特色。“来到河南,来到郑州,一定要体现本土特色,我们希望本地人来看能有共鸣,希望外地人看到有极具郑州符号的文化元素,这些是复制不了的。”李娜导演强调。

舞维视界历时4年不断提炼、打磨、梳理,通过与建业文旅的多次沟通和6次大调整,最终确定了以沉浸式大片场为风格的定制化剧场方案。用李娜导演的话说“我们强调的是包裹感”。剧院大厅被包装成火车站大厅样式,观众进入剧院的流程被艺术化为搭乘一列开往1938年的火车,大门一开,火车的汽笛声、刹车声,车厢上和车站上步履匆匆的旅客以及沿街叫卖的小贩,都将游客拉进了历史的旋涡中,充分感受郑州市井的独特魅力。

视觉总监李广成介绍说,《穿越德化街》改变了传统的观演关系,将整个剧场设计为5大表演区,设置有20多处表演点。主表演区设置有22米的升降转台、5套自行走车台和2套旋转设备,每一幕、每个变化都形成独立的表演空间;舞美采用极度写实和提炼分割的形式,以影像结合的方式营造出多维、立体、差异化的虚实变换体验感。舞台配置了透明屏,结构投影方式能够增强表演唯美、神秘、震撼等感官体验,采用戏剧光与SHOW表演相融合的风格,大开大合,时而含蓄,时而热烈。

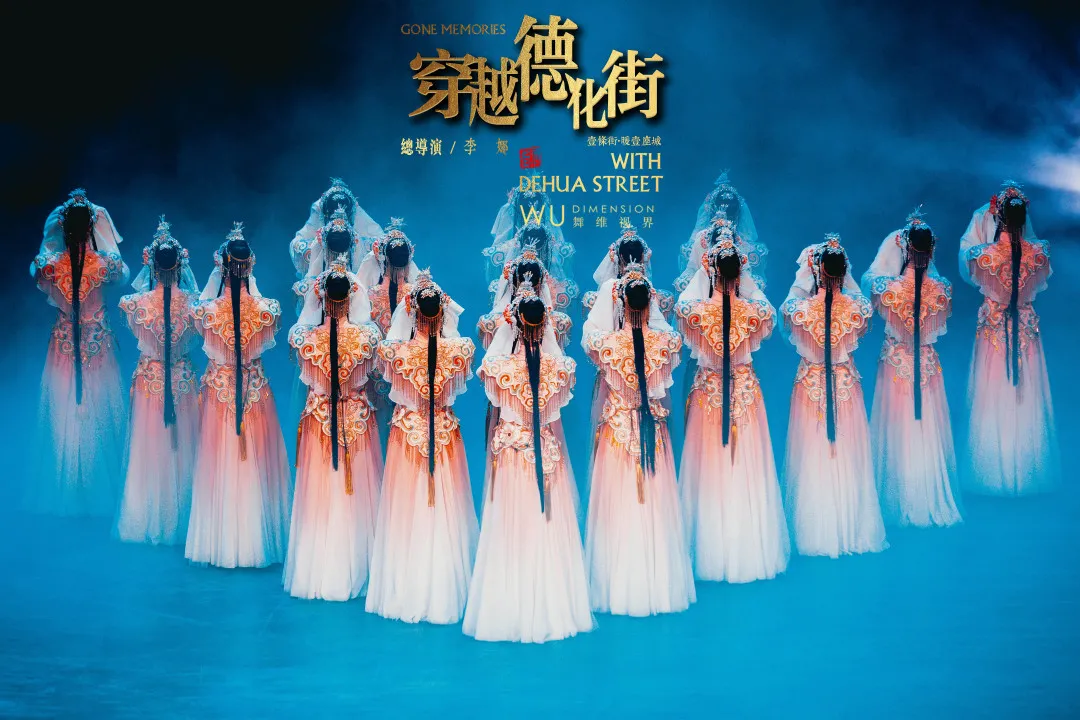

《穿越德化街》定位为文旅演艺剧场精品,将舞台演出秀和电影戏剧元素结合,在服装上不仅要照顾到舞台的远视效果,也要保证电影画面的“像素感”。服装总设计师崔晓东深刻剖析了人物类型后,将服装设计方向确定为三个:一是针对主角金银蝴蝶、民国时期豫商等戏剧人物角色,选用温暖的咖色调为主色,在传统大褂和西装等服装款式上做不同的变化,组成了一幅中西结合风格、大地一般厚德载物的民国豫商群像;二是在戏曲表演人物服装的考虑上,《穿越德化街》跳脱出了传统戏曲程式框架,夸张处理,融入了人物角色符号,根据舞段风格将戏曲程式化的图案做减法,保留其符号性元素,在服装色彩的选择上也采用东方色彩搭配惯式,既具有传统戏曲的审美系统,又符合现代人的色彩感受。三是在民俗花灯和民国时期德化街的商贩服装设计上,运用了具有民间特色的元素做设计,如剪纸、年画等,呈现出夸张的戏剧感,营造了既熟悉又陌生的浪漫民俗氛围。“人物造型直接体现着人物性格,‘新民国’概念和现代审美的融合,让人物造型的鲜明迥异深深地烙印在观众的心中。”造型设计师苏晓蕾补充道。

“文旅+戏剧”,是《穿越德化街》的核心,灯光氛围的营造,是整部剧目的重中之重。灯光设计师刘崇亮表示,灯光设计既要强调视觉冲击,又要注重演出氛围和意境的营造。在“废墟救人”的段落中,舞维视界采用光景结合的方式,运用地逆一组1400切割灯具在舞美布景上勾勒人物剪影,烟雾萦绕,灯光随着表演和音乐将环境和人群渐渐隐去,特写光从“逝去”人物的上半身逐渐收拢到面部,通过前后的强烈对比,赋予其视觉和情感张力。同时在符合剧目需求的前提下利用灯光语汇表达人物情感,强化戏剧张力。在文章开篇的“救不救敌人孩子”的段落中,孩子与主要人物处在现实时空,此时画外音传来被敌人所害的人物声音,现实时空孩子的哭声与“逝去”人物的画外音交织,灯光也随着剧情或突出代表“逝去”人物的明亮红色光束,隐去现实时空的人物和环境,或特写现实时空人物,表现面对生命时人物的内心纠结,最终通过“三回头”,人间大爱战胜狭隘情感,灯光也切换回现实时空,隐去环境,收拢至笑脸上。舞台主要布景为5个大型的移动车台,灯光透过车台之间的缝隙,可以营造出丰富的光影效果。在“炸铁路”片段中,透过布景机械的“镂空”结构,巨大的升降台射出强烈光束,给人以猛烈的视觉冲击。

在声音表现上,音响总设计肖涛围绕剧情发展,依据声源所看及所听的思路,设计了10个全频通道、2个超低音通道,实现演员位置变化时的视听觉统一,以声源方向引导观众视线,确保观感完整。音乐总监与作曲马上又,将创作过程描绘成“一场经历了春夏与秋冬的探索之旅”。在情感表现中,既要有“春风拂面”,又要有“夏之炙热”,既要有“秋般丰盛”,也要有“冬的清冽”。因此,柔和的弦乐与电子音乐、地域色彩鲜明的戏曲元素等,都以视听盛宴的形式向观众讲述了人物故事和德化情怀。

将高科技手段融入剧目表演,俨然已经是《穿越德化街》的亮点之一。舞维视界根据剧情设计威亚,为了让钢丝绳和配件尽量少地出现在观众面前,威亚总设计孟卡兵打造了两条全新的威亚轨道,将多余的钢丝绳及动滑轮配重通过移动升降技术进行转换,实现了单根钢丝绳出现在空中的效果,让威亚在空中视觉变得更干净,这也是国内剧场中第一次运用这项技术。

艺术情暖舞台,文化撒爱人心

谈起《穿越德化街》作为“一个成功的文旅作品”,艺术制作人陈驰说道:“文旅演艺体验的基础就是‘深入浅出’,深入就是要让观众沉浸到演出的内涵之中,浅出就是要用最简单的方式让观众接收到表演所传达的信息;其次,‘下里巴人’和‘阳春白雪’是需要结合的,两者不是绝对的矛盾体;最后,创作团队设计要把握好审美、节奏、视听和情感的平衡,创作观众喜闻乐见的、紧扣主题的、视听震撼的和情感动人的剧目。”

在平衡《穿越德化街》的商业性和艺术性时,舞维视界一直遵循着“情理之中,意料之外”的创作原则:作为文化旅游演出产品,必须要兼顾观众的接受度,不能只是一味地顾着自我的艺术表达,在团队设置、创作、设计编排和导演创意中,要讲述故事、表达情怀、传递情感、呈现文化、吸引眼球,不脱离演出情境和属性,要让观众“无尿点”,但这一切并不影响创作团队对于审美、品质和艺术性的追求,二者应该是相辅相成,互相促进的。

《穿越德化街》取材于真实事件,具有感人肺腑的强大力量,剧目的艺术总监、建业文旅艺术团团长胡兵回忆起第一次联排场景时,仍感动落泪。他说:“那是第一次感受连贯的故事情绪,尽管服装、道具、视效和场景等还未到位,但是我们创作的人物、情节第一次呈现,我有感于‘他们’的情、义、爱。不舍昼夜地排练的专业演员,也以他们超高的艺术水平征服了我,我感动得泣不成声。”

编剧戏剧导演王铁军表示自己“喜欢这样一群人的温暖”,无论是会长之德行,还是金蝴蝶之仁爱,抑或是银蝴蝶的大义,都完美诠释了中国文化中的重德、重义、重家的襟怀,都释放了“舍己救人”“以德抱怨”的人性之光,“这份温暖是德,是仁,是义,是永恒。”

而在执行总导演王雄的眼中,德化街穿越的不仅是一段时光,一段历史,一个时代,更是郑州人、老德化街人的爱恨生死和民族大义所谱就的壮丽史诗,是一个个鲜活的温暖故事,更是后人砥砺前行的记忆引线。执行总导演赵杰在剧本创作时听到“暖和”一词,心就已经被融化了,他说:“文化旅游演艺项目只有与本土文化紧密结合,才会有地域特色,才能产生共鸣,才会爆发出持久的生命力。”最终,在舞维视界团队的不懈努力下,《穿越德化街》不仅暖了创作者,更暖了观众。

四年心血终呈现,业内外赞美连连

2021年2月12日,这部浓缩了百年郑州史的《穿越德化街》在建业·华谊兄弟电影小镇正式上演,每天数场表演,场场座无虚席,好评如潮。

《穿越德化街》打破了传统的观演模式,以沉浸式的观看体验,加上声光电特效的加持,让观众全身心地融入故事情节,观众不再是故事的旁观者,他们仿佛就是主角,体验时光倒流,感受扑面而来的震撼。

嬉笑怒骂、舍生取义、义愤填膺、大爱无疆、灯红酒绿这些在德化街上曾经拥有过的情感和生活被一一搬上舞台,让每一位沉浸其中的观众,重温历史,感受黄河文化之魂和中原大地之义。精彩的故事情节、巧妙的剧情设计、精心的舞台打造以及演员动容、走心、催泪的表演,深深感染了现场所有观众,引得大家连连赞叹……

“现代化的舞台技术、沉浸式的视听效果真的超级赞。看完这部剧,我对博大精深的中原文化有了更加深刻的体会。”一位留郑过年的雷先生在观看完演出后,由衷感叹。

“这座城市有两头根,一头在先人手里,一头在我们后人手中。在这里,后人听到先人的故事就可以扎根。”

“《穿越德化街》浓缩了郑州的百年史,告诉人们什么是守道、守信、守义,真的非常值得一看。”

从李娜总导演到团队各艺术工种主创成员,虽然对《穿越德化街》的每个创意与设计都已了然于心,但真正看到呈现在舞台上的演出时,依然感慨良多。李娜导演表示:“看到我们四年的心血——《穿越德化街》最终呈现在广大观众面前,有太多感慨。要感谢这部作品的总策划闵闵女士与艺术总监胡兵先生,高品质的文旅演艺精品,不仅需要艺术创制团队的精雕细琢,更难得的是与出品合作方的审美一致,你中有我、我中有你,方能携手同行与披荆斩棘,共同打造出文旅演艺行业标杆式的作品。

同时,感谢许锐先生(文学总监)、于海勃先生(视觉顾问)、陈红旭先生(文学顾问)和马志广先生(文学顾问)在整个艺术创作阶段的全情投入;更感谢每一位舞维视界工作人员和演职人员在打造作品过程中付出的艰辛努力。在团队的精诚协作下,通过提升视觉效果、增强文学内核、提炼文学结构等手段,实现了《穿越德化街》在文学性、艺术性和商业性的完美契合。”李娜总结道。

曾经的德化街是人心的大战场,也是时代的大舞台。《穿越德化街》,是中华文化在新时代千千万万讲述中国故事的文旅剧目中的惊鸿一现,是中国文旅人对中国人民世代积淀的精神和情怀的最新解读,她将和无数中国故事一起,成为中国文旅当下剧场演艺的标杆之作,成为中国文旅未来创新发展的动力源泉。