台北阳明山上的雾气还未散去,玫瑰园新翻的泥土泛着潮湿的暗红色。清晨六点的安葬仪式没有遗像、没有诵经,只有家属沉默地将素白玉罐放入墓穴。这个被8.3亿次网络讨论包围的葬礼,在现实世界里寂静得能听见露珠坠地的声音。当我们凝视着手机屏幕里不断刷新的热搜词条,是否想过这些数据洪流正在重构着生与死的边界?

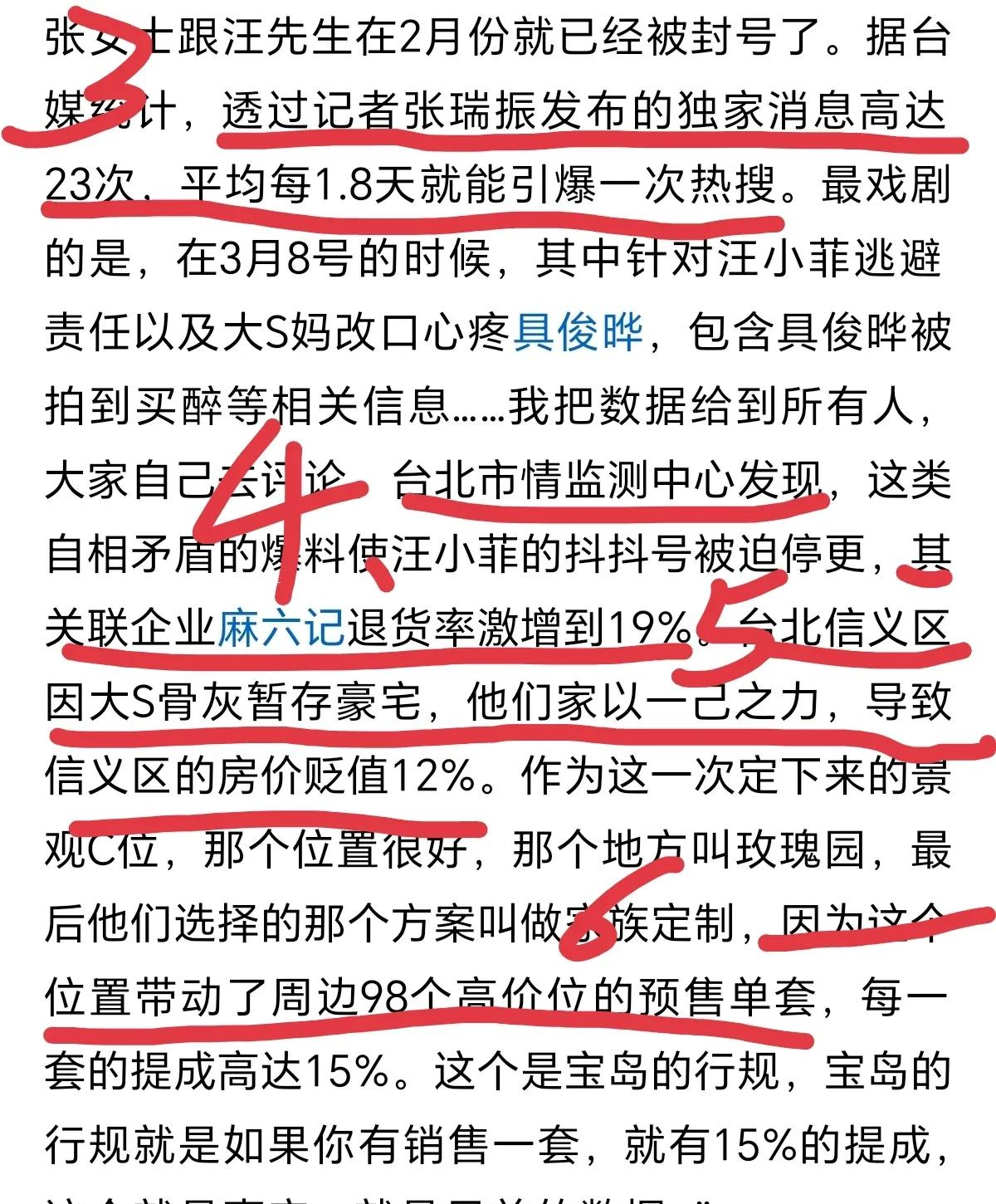

大S的骨灰盒在豪宅与灵骨塔之间辗转42天的旅程,恰似当代社会处理死亡的缩影。据台北市民政局2024年最新数据,台湾地区名人身后事平均处理周期为18天,而这次超常规的延宕背后,是传统殡葬习俗与都市生活现实的激烈碰撞。信义区某高档社区物业经理透露,近三年因住户在家中设置灵堂引发的纠纷激增300%,"活人社区"与"往生空间"的冲突正在撕裂现代人的居住伦理。

主播建国直播间里跳动的8.3亿次讨论数据,折射出比八卦猎奇更深层的群体焦虑。清华大学传播研究院的监测显示,这类事件中72%的参与者从未关注过逝者生前作品,他们真正消费的,是死亡这个终极命题在安全距离外的戏剧化呈现。就像网友"追光者"在超话里的留言:"看着大S的安葬直播,我突然想起三年没去扫墓的外婆。"

房地产市场的诡异波动更揭开了资本世界的荒诞逻辑。信义区房价在事件期间下跌5.2%,而据《福布斯》2023全球殡葬业报告,台北市高端墓地价格同比暴涨18%,这种"死亡溢价"现象在纽约、东京等国际都市均有显现。当我们调侃"死不起"成为新中产焦虑时,是否意识到生者世界的价值体系已在悄然异化?

在这场全民围观的葬礼中,每个点赞都是数字时代的往生咒。中国社科院2024年《网络悼念行为研究》指出,00后群体中63%的人首次接触死亡概念来自明星讣闻,这种"云端死亡教育"正在重塑整代人的生命认知。就像高中生小雨在弹幕里写的:"原来死亡会霸榜热搜七周,那是不是算另一种永生?"

传统媒体时代的死亡叙事正在遭遇解构。对比1993年陈百强、2003年张国荣的追思仪式,当下公众对身后事的关注焦点已从艺术成就转向财产分配、葬礼选址等现实细节。北京大学社会学系副教授李薇指出:"这是数字化生存催生的'透明死亡'需求,人们渴望通过解剖他人死亡来预演自己的终章。"

在这场集体心理治疗中,每个转发都是现代人的自救尝试。武汉大学心理学团队通过情绪分析发现,讨论区高频词从最初的"遗产""豪宅"逐渐转向"珍惜""陪伴",说明围观本质上是场持续六周的生命教育课。就像网友"时光旅人"的感慨:"追完整个安葬过程,我终于拨通了三年未联系的母亲的电话。"

三、生死账簿上的红字:商业与人性的博弈迷局殡葬产业链在流量盛宴中悄然扩张。大S安葬地所在的玫瑰园,2024年第一季度预约量暴增340%,园区连夜推出"明星同款生态葬"套餐。这种"死亡营销"模式在韩国已发展出完整产业链,首尔某殡仪公司甚至推出"爱豆告别式"VR体验服务,将粉丝经济延伸至往生世界。

传统伦理在商业逻辑冲击下节节败退。台湾殡葬协会数据显示,选择"速葬简葬"的都会家庭五年间增长58%,而大陆的《白事简办倡议书》签署量却不足3%。这种矛盾在网红经济催化下愈发尖锐,某直播平台出现职业"代哭师",打赏榜前三可获得电子往生牌位位置。

在这场没有赢家的博弈中,人性的微光仍在裂缝中生长。大S家属最终选择删除所有商业赞助的安葬直播授权,这个被8.3亿流量裹挟的故事,以退还200万新台币直播定金的方式回归寂静。正如作家蒋勋在事发后撰文:"当所有摄像头关闭时,真正的悼念才刚刚开始。"

结语:在数据坟场上栽种勿忘我玫瑰园新立的墓碑没有镌刻生卒年月,只有句"此处安眠着被爱过的证据"。当我们划走最后一个相关视频,或许该思考:在算法编织的永生幻梦里,我们是否正在失去安静告别的能力?下次面对类似事件时,你是选择截屏转发,还是放下手机给身边人一个拥抱?这个问题的答案,或许比8.3亿次讨论更能定义我们这个时代的生死观。