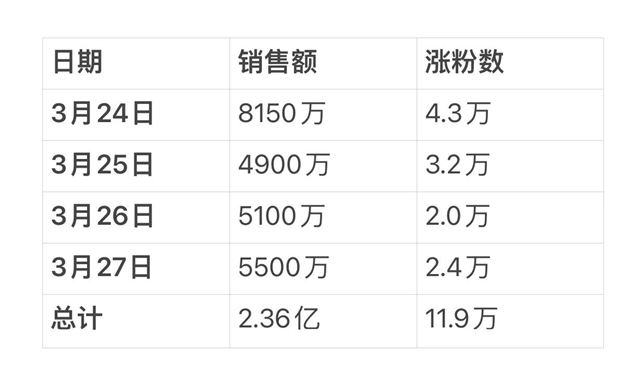

3月27日晚的抚仙湖畔,董宇辉举着自拍杆的镜头里,犁田的犁铧翻起红土,跃出水面的稻花鱼鳞片折射着夕阳,这个画面在直播间引发了23.6万条"想去云南种地"的弹幕。这场持续四天的文旅直播最终斩获2.36亿销售额,但比数字更值得关注的是:2800万粉丝见证了一场发生在田间地头的"新文旅运动"。

当我们复盘这场现象级直播时,会发现它早已突破传统"卖货"的边界。在可邑村,团队成员用三天时间向非遗传承人学习树叶吹奏,最终在直播中呈现的不仅是技艺展示,更用《小河淌水》的旋律串联起彝族支系阿细人的迁徙史诗。这种将文化解码转化为情感共振的传播方式,让建水文庙的儒学讲堂、元阳梯田的生态智慧,都变成了可触摸的精神食粮。

2024年艾媒咨询数据显示,文旅类直播的观众留存时长是普通电商直播的3.2倍,转化率高出47%。但董宇辉团队给出的答案更耐人寻味:他们在石林景区设置的"阿诗玛故事盲盒",让游客通过扫描二维码解锁个性化叙事路线,这种"可参与的传说"使该景点二次传播率暴涨180%。当文旅局长们还在比拼"变装秀"时,真正的破局者已在重构旅游体验的底层逻辑。

从湖北行到云南行,11个省份的阅山河之旅创造了一个有趣的"董宇辉系数"——每场直播后相关目的地搜索量平均增长320%,在地民宿预订周期从7天缩短至48小时。这个看似简单的数字背后,藏着新经济形态下的共生法则。

在山东曲阜的直播中,团队将《论语》章句印制在煎饼包装上,这个被网友戏称为"能吃的准考证"的创新,让当地传统食品厂接到的定制订单排到了半年后。更值得关注的是,他们在每站都会预留"产业彩蛋":比如新疆行的薰衣草精油衍生出香薰课程,山西老陈醋开发出研学体验包。这种"直播+产业"的模式,恰好暗合了北京大学新结构经济学研究中心提出的"文旅要素嵌入理论"。

与某些主播单纯追求GMV不同,董宇辉团队构建的是"文化-场景-产品"的生态闭环。在建水小火车上的生物课,植物学家用紫陶茶杯讲解当地特有物种,这种沉浸式场景使紫陶制品销售额达到日常的15倍。中国乡村振兴研究院的跟踪报告显示,这种模式带动的产业链升级效应,比单纯农产品销售产生的经济价值高出3-5倍。

数据狂欢下的冷思考:文旅带货的边界与可能当我们为单场2.58亿的河南行数据惊叹时,一组来自文旅部的监测数据提供了新视角:与辉同行覆盖的11个省份中,有8个在直播后三个月内出现了小微文旅创业公司注册量激增的现象,最高增幅达430%。这说明直播经济正在催化更深层的产业变革。

但硬币的另一面同样值得警惕。某西南古镇在直播爆红后,三个月内涌入的游客量超过环境承载力的3倍,导致生态监测系统亮起红灯。这暴露出文旅直播的"甜蜜负担"——如何在流量洪流中守护文化本真?董宇辉团队给出的解决方案是设置"文化缓冲区":在元阳梯田直播时,他们特意模糊具体村落位置,通过与当地合作社合作建立预约制参观系统。

这种探索与2024年中央一号文件强调的"数字技术赋能乡村振兴"形成呼应。值得关注的是,与辉同行正在尝试的"直播+卫星"模式——通过高分辨率卫星影像展示生态修复成果,使内蒙古某沙地治理项目的众筹参与人数突破10万。这种将宏大叙事具象化的传播方式,或许正在打开公益助农的新维度。

结语:当直播镜头成为时代的三棱镜站在元阳梯田的观景台俯瞰,层层叠叠的水田像极了数字时代的信息图谱。董宇辉弯腰插秧时沾满泥浆的裤腿,不经意间解构了传统文旅营销的精致感。这种"不完美的真实"恰恰击中了屏幕前都市人的精神渴求——在算法统治的流量世界里,人们渴望遇见有泥土味的诗与远方。

当我们复盘这组惊人的数据:11省巡游、超25亿GMV、带动近百亿关联产业价值,更值得记录的是那些直播镜头外的改变。在湖北利川,因为直播带火的莼菜种植,让外出务工的年轻人回来了47%;在山西平遥,根据直播内容开发的AR剧本游,使古城夜间经济收入增长210%。

这场仍在进行中的新文旅实验,或许正在改写商业直播的定义。当董宇辉用沾着红土的手举起当地特产的玫瑰花茶,镜头内外的人们突然意识到:最好的带货,原来是把整个春天装进观众心里。这种超越交易的连接,或许正是数字经济时代最动人的文化叙事。