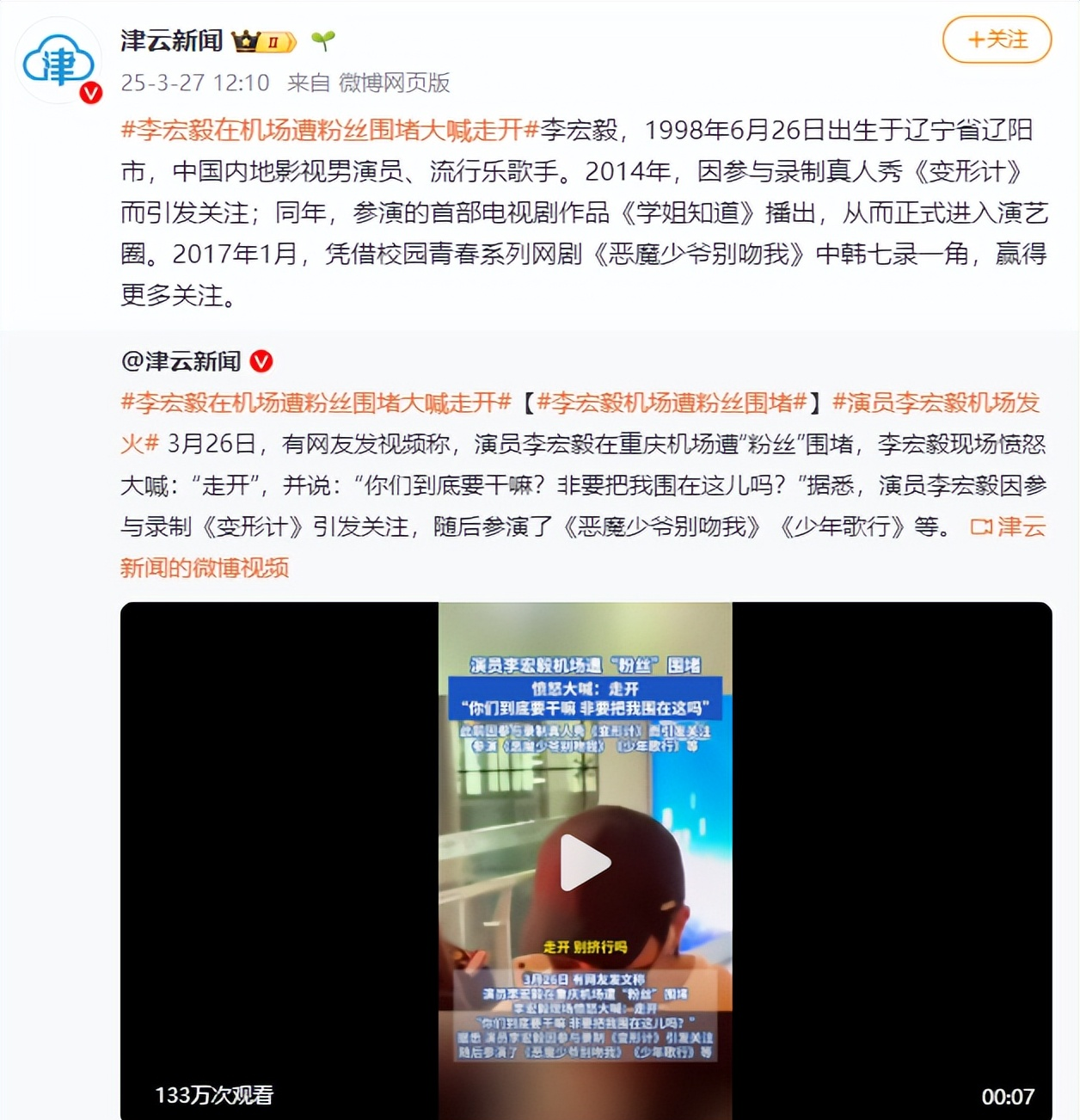

2023年3月27日的重庆T3航站楼,李宏毅被三十余部手机镜头围成同心圆的监控画面在社交平台疯传。这个戏剧性场景恰似当代娱乐圈的隐喻——当红艺人被困在由数据流量编织的透明牢笼中,每个手持摄像设备的围观者都是资本市场的猎手。

这种疯狂场景背后藏着惊人的商业逻辑。中国网络社会组织联合会最新报告显示,2022年明星代拍市场规模已达47.8亿元,较疫情前增长380%。某头部代拍工作室负责人透露:"顶流艺人单次机场跟拍视频,经过剪辑加工后可在不同平台分销二十余次,单日变现超十万元。"

在这个数据即货币的时代,明星的面部表情、服饰搭配甚至走路姿态都被拆解成可交易的"数字元件"。某二手交易平台数据显示,"李宏毅机场皱眉表情包"成交价达888元,"吴宣仪流泪九宫格"更被炒至5200元。这些碎片化数据经过MCN机构包装,最终转化为短视频平台的流量密码。

当我们打开某明星行程共享APP,会发现超过200万用户实时更新着3000余位艺人的动态。这种全天候监控已造成严重心理危机。中戏心理学实验室2023年研究显示,85%的受访艺人在遭遇代拍后出现应激反应,其中23%需要专业心理干预。

"他们像一群永远甩不掉的影子。"某顶流小生在匿名访谈中描述,"有次我重感冒去医院,发现输液室的窗帘缝隙里伸出三支手机镜头。"这种无孔不入的窥视正在摧毁艺人的心理安全区。知名经纪人杨天真透露,其公司艺人近两年心理咨询费用暴涨300%,"镜头恐惧症"成为行业新职业病。

粉丝群体的异化同样触目惊心。北师大传播学院跟踪研究发现,参与代拍的"粉丝"中,真正的内容消费者仅占17%,83%是职业数据贩子。这些"数据猎人"掌握着精密的分工体系:前线组负责围堵拍摄,后勤组进行实时修图,分销组在五个平台同步倒卖物料。

面对愈演愈烈的数据围猎,技术治理正在艰难破局。首都机场最新投入的AI识别系统,能在0.3秒内锁定代拍设备并发出警报。但道高一尺魔高一丈,代拍者改用改装成口红、纽扣的微型摄像机,甚至开发出能绕过人脸识别的动态捕捉程序。

区块链技术的应用带来新曙光。横店影视基地试行的"艺人数字身份链",通过加密芯片实现行程数据确权。但这项技术推广受阻于利益集团的抵制——某数据交易平台负责人直言:"这相当于切断了整个行业的现金流。"

在技术夹缝中,仍有清流涌动。演员张颂文独创的"散步式见面会",每周固定时间与粉丝在公园散步聊天。这种去商业化的互动模式,意外催生出正向效应:其百度指数显示,实行该模式后,非营业时段的自然搜索量反而提升42%。

当我们为李宏毅们的遭遇唏嘘时,更应看清这场数据围猎的本质。《粉丝经济中的数据异化》研究指出,每个被转卖的明星影像背后,都是平台资本、数据中间商和流量消费者共同完成的"数字人体解剖"。某MCN机构流出的培训手册显示,他们要求代拍者"必须捕捉到艺人最脆弱的瞬间,这样的素材溢价率高达300%"。

行业自救行动已悄然展开。中国电视剧制作产业协会推出"阳光拍摄公约",对恶意代拍行为实行行业联合抵制。更令人振奋的是,00后新生代演员开始运用新媒体反制:00后小花赵今麦开设"反代拍"短视频账号,用幽默段子解构偷拍行为,单条视频播放量破亿。

在杭州某互联网法院,全国首例"明星数据人格权案"正在审理。原告律师提出的"数字肖像权"概念,或将重构整个行业的游戏规则。这场诉讼的象征意义远大于赔偿金额——它标志着我们开始正视数据时代的人格权保护。

结语:重构娱乐产业的数字文明当我们在微博热搜围观明星的狼狈时刻,或许该思考:这些被转发的表情包、被点击的偷拍视频,正在怎样重塑整个社会的道德底线?清华大学社会学系的最新调研显示,长期接触明星隐私内容的青少年,对他人隐私权的敏感度下降37%。

李宏毅机场事件不是孤例,而是整个数字文明进程的缩影。在流量的狂欢背后,我们正在付出怎样的人性代价?当镜头代替眼睛,数据取代情感,或许该重拾那则古老的智慧:技术的进步不该以人性的退化为代价。毕竟,在追逐六便士时,我们仍需记得头顶的月光。